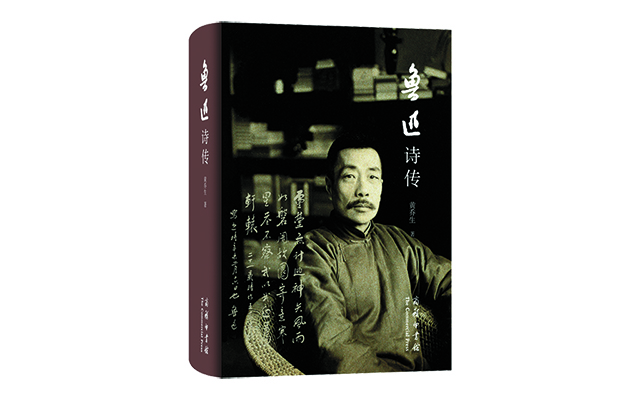

鲁迅的异域心结(连载一)

文、图/黄乔生

作者简介:

黄乔生,北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)原常务副馆长、研究馆员。

灵台无计逃神矢

1902年,鲁迅乘船从南京出发,经上海前往日本留学,先就读日本弘文学院,学习日语和基础知识,两年后肄业,升入大学深造。鲁迅在南京矿路学堂学的是采矿,本应进入大学地质科,但他却选择了医学,为的是可以治病救人,并且推进中国科学发展,如《呐喊·自序》中所说:“我的梦很美满,预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。”

在仙台医学专科学校学习不到两年,鲁迅又改变了主意,以为人的体格健壮固然重要,精神健全更不容忽视,便从学校退学,回到东京专门从事文艺活动了。

鲁迅曾联合几位朋友,一面著译,一面创办杂志。杂志拟取名《新生》。可惜的是,因为资金不足,杂志流产,著作和翻译也销路不畅——真所谓文章憎命达,无用是书生。但回归自己挚爱的文学,而且因为日语和德语能力提升,能翻译国外的诗歌和小说等文学作品,增进对欧洲浪漫主义诗人的认识,正合鲁迅的本意。

留学日本前后的鲁迅如饥似渴地汲取中外文学和文化。留日时期,他广泛阅读和接受各国进步文学;回国以后,因失望于现实社会,他“沉入古代”,对古籍、经书和金石等兴趣浓厚。这个阶段,古今中外文学和文化资源在鲁迅的精神世界交汇碰撞,孕育了他的文学和思想深入发展,对他的诗学之路发展起到了极大的促进作用。留学日本前后的鲁迅经历了留学前的期待,留学时的求索,以及归国后沉默的精神旅程。他在这个时期创作的《自题小像》等诗篇中表达了对民族解放问题的关注,注入了对国家民族的“以血荐轩辕”般的挚爱。

诗关乎爱。鲁迅在《而已集·小杂感》中说:“人感到寂寞时,会创作;一感到干净时,即无创作,他已经一无所爱。创作总根于爱。杨朱无书。”

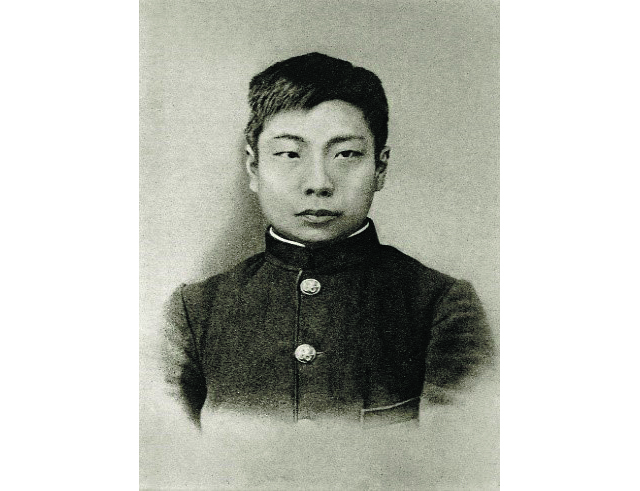

1902年6月8日,鲁迅到日本不久,就到学校附近的照相馆拍照,随信寄弟弟,并托其带给绍兴家人,以释远念。一张背面有题词:“会稽山下之平民,日出国中之游子。弘文学院之制服,铃木真一之摄影。二十余龄之青年,四月中旬之吉日。走五千余里之邮筒,达星杓仲弟之英盼。兄树人顿首。”亲人之间互赠照片以表达思念和亲情。

鲁迅还经常托人带日本的新书报给家人看,有《西力东侵史》之类的宣传反对帝国主义侵略的书,《权利竞争论》之类的政法理论书,《摩西传》《政界十女杰》之类的杰出人物传记,《最近清国疆图》之类以世界眼光看中国的书,以及鼓吹维新变法的刊物《天义报》《新小说》,还有本省留日同乡会编辑出版的《浙江潮》。

寄意寒星荃不察

在东京,鲁迅写下一首诗:

灵台无计逃神矢,

风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,

我以我血荐轩辕。

鲁迅《自题小像》诗手迹

灵台,心。《庄子·庚桑楚》:“不可内(纳)于灵台。”神矢,是爱神之箭。据西方神话传说,被爱神丘比特的箭射中的人,心里即产生爱情。磐,巨石。“风雨如磐”出自唐代贯休《侠客诗》:“黄昏风雨黑如磐”。寒星即流星。宋玉《九辩》有“愿寄言夫流星兮。”王逸注:“欲托忠策于贤良也。”想有所建言于贤良之人或者君长,但没有得到垂顾。“荃不察”语出屈原《离骚》:“荃不察余之中情兮,反信谗而齌怒。”轩辕即黄帝,姓公孙,名轩辕,传说中汉民族的始祖。

这首诗曾写在鲁迅剪去辫子后所拍的照片的背后。现在我们所能看到的鲁迅该诗手稿写于1931年,落款有“二十一岁时作,五十一岁时写之,时辛未二月十六日也。”许寿裳在《怀旧》一文中说:“一九〇三年他二十三岁,在东京有一首《自题小像》赠我。”自此以后,《自题小像》成为该诗的题目,许寿裳如此命名,可能是觉得诗意正与照片形象契合。

许寿裳在《〈鲁迅旧体诗集〉跋》中认为神矢就是古代外国的“爱神的箭”,“首句之神矢,盖借用罗马神话爱神之故事”,但没有明确说这解释出自鲁迅本人。爱情之箭是逃不脱,躲不过的,因此也是一种束缚和限定。正面讲,爱情不但入眼而且入心,热烈浓厚,让人不能自拔;反面讲,则男女之爱的一种形式——婚姻——也是一种契约。那时中国偏多无爱的婚约,而无爱的婚约对心灵是无效的,丘比特不会浪费他的箭头。所以,被婚约束缚的鲁迅在这首诗中表示既然没有得到爱神的垂青,只好将自己的热血和生命祭奠祖先。

汉语中,“神矢”的字面意思是“神箭”。中国神话传说里有持箭英雄后羿,以射杀野兽和射落九个太阳闻名,但他的箭并不是射向人心的,与爱情无关。鲁迅的小说《奔月》叙述后羿箭法太好,射的野兽死光,但并无用武之地,生活愈来愈艰难,妻子嫦娥因此吃了长生不老药飞到月亮上去了,最终连爱情也没保住。

能射中“灵台”的,无疑是古罗马爱情之神丘比特的那副弓箭。

诗中“荃不察”的“荃”是谁?是为鲁迅包办婚姻的母亲,还是他的公众情感对象人民大众、汉族同胞?“不察”可以是“不理解”的意思,但也可以解作“不理睬”。从订婚到结婚的很长一段时间里,鲁迅曾提出解除婚约。遗憾的是,母亲没有体察儿子内心的痛苦,不理睬他的请求。

这首诗几乎一句一意,似连非连:怀念家乡,抒发孤独情思,表达爱国情怀,天上地下,古今中外,神界人间,时间和空间跨度很大。全诗竟没有关于剪辫的内容,也许并非专为“断发”而写,但将人生志向融入其中是确定无疑的——鲁迅日后的人生道路确实如此。因此,许寿裳和后人将其与剪发照片做“诗像配”并不违和。

而且,剪发确实是那时的一个大事件,具有一定的“革命”意义。

在东京弘文学院,体育是一项重要的教学内容。弘文学院院长嘉纳治五郎是日本柔道运动的倡导者。柔道结合了日本柔术和中国武术的特长,有利于锻炼人的灵敏反应能力,它不用任何武器,在打斗中借用对方的力量,将对手按住、压住或打倒。嘉纳治五郎为这项运动拟定的宗旨是:“精力善用,自他共荣。”1903 年3 月,嘉纳治五郎在弘文学院开立了柔道讲道馆,招收中国留学生,鲁迅、许寿裳等三十多位学生报名。中国学生学习柔道,最碍事的要数头上的辫子。练习扭打,辫子散落,不但碍事,还有危险。更不论为外国人所讥讽,如在伦敦的大街上,中国人被呼为“披克台儿”(pigtail,猪尾)、“赛维基”(savage,野蛮人),在东京则被称为“锵锵啵子”(拖尾奴才),使中国留学生们感到屈辱和难堪。因此,留学生们陆续把辫子剪掉。弘文学院浙江班的学生们已经剪了辫子,鲁迅所在江南班经过争取,终于也把辫子剪掉了。鲁迅剪辫当天,兴奋地来到已剪辫子的好友许寿裳的自修室,庆贺了一番。

但实际上,剪辫子不一定就是“革命”精神的表现。鲁迅后来在《且介亭杂文·病后杂谈之余》中申明,自己剪辫子并不是为了革命,而是“归根结蒂,只为了不便:一不便于脱帽,二不便于体操,三盘在囟门上,令人很气闷。”

诗可以兴,可以发挥想象力,创造意象;读者也一样,可以引申发挥,将个人私情上升到爱国家、爱民族的层面。

鲁迅当时经常与许寿裳在一起谈社会、谈人生,特别谈论中国积贫积弱的原因到底是什么等问题。中国人受奴役的历史太长,受荼毒太深,已经培养了根深蒂固的奴才思维。许寿裳在《我所认识的鲁迅》中记述:“有一天,谈到历史上中国人的生命太不值钱,尤其是做异族奴隶的时候,我们相对凄然。”他们集中谈论的一个问题是中国民族性中最缺乏的是什么?结论是:“我们民族最缺乏的东西是诚和爱,——换句话说,便是深中了诈伪无耻和猜疑相贼的毛病。口号只管很好听,标语和宣言只管很好看,书本上只管说得冠冕堂皇,天花乱坠,但按之实际,却不是这回事。”其中的原因很多,但两次奴于异族是“最大最深的病根”。

鲁迅这首《自题小像》,可以有两种解读:一是鲁迅用逃不过爱神的箭比喻自己对祖国和人民的深爱。祖国的处境险恶,灾难深重,自己的心意虽然不为民众理解,但仍决心以鲜血和生命来报效民族;二是认为鲁迅在写自己的爱情,具体说,就是自己对琴姑的思念。爱神丘比特的箭射的是男女情爱之心,与国家民族无涉,更与那个无爱的婚姻对象无涉。

不过,鲁迅内心这种“箭伤”是秘密的,恐怕连好友许寿裳,甚至弟弟也不一定知道,母亲也未必觉察出来。

翻译家、学者杨宪益在《鲁迅的〈自题小像〉诗》一文中对爱情婚姻说和神矢为西方神话说提出质疑。他认为《诗经·大雅·灵台》是歌颂周文王的诗,郑玄的注就说“文王受命而作邑于丰,立灵台”。《孟子·梁惠王上》有“文王以民力为台为沼,而民欢乐之,谓其台为灵台”。战国以后,灵台成了轩辕黄帝之台,在人体指心,在天文则指星,都位于中央。杨宪益因此提出“灵台无计逃神矢”一句的解释:

自题小像

鲁迅年幼时是很喜欢读《山海经》的。《大荒西经》里说:“有轩辕之台,射者不敢西向,畏轩辕之台。”《海外西经》也说:“穷山在其北,不敢西射,畏轩辕之丘。”郭璞注曰:“敬难黄帝之神。”郝懿行注曰:“台亦丘也。”看来古代人认为中国四方都有不少妖神,但它们都害怕轩辕黄帝,不敢向轩辕的灵台射箭。《山海经》里也提到共工之台,也是说各地妖神不敢向灵台射箭,如《大荒北经》里说:“有共工之台,射者不敢北向。”《海外北经》也说:“相柳者九首人面蛇身而青,不敢北射,畏共工之台。”都是一个意思,因为共工在古代神话里也是个与帝争霸的君主。鲁迅这首诗末句既然说“我以我血荐轩辕”,用的典故当然指的是古代神话里的轩辕之台,那样第一句应该用的是同一典故,意思也就是指祖国当时已处于风雨飘摇的黑暗时代,四方妖神也就是说帝国主义列强,已不再害怕轩辕黄帝的威灵,都敢向灵台攻击了。鲁迅这首诗写成的时代正是帝国主义列强纷纷向中国进攻的那些年。

学者们的猜测和考证颇费苦心,虽然不一定准确,但都是体会鲁迅诗心和爱意的努力。诗人内心的秘密有时保持得很隐秘,不愿直白表达,而通过诗的意象曲折隐喻。“诗家只爱西昆好,只恨无人做郑笺”,诗人的有些情思,就是笺注大师郑康成在世也束手无策。

海天寥廓立多时

鲁迅的“我以我血荐轩辕”志愿并没有付诸实施。诗文和实际行动之间,有联系也有区别。诗毕竟是文字,其所叙述描写,有时并非诗人的亲历。

晚清时期的梁启超和黄遵宪等人是政治家,也是诗人。他们参与的戊戌变法虽然失败,但他们的行动和文字是中华民族历史上泣血的壮丽诗篇,体现出中国历史紧要关头的悲惨处境和英勇抗争。他们的诗文不但在内容上怀君忧民,在形式上也有了新的突破。

鲁迅对前辈的思想和文词钦佩赞赏,他编译的《斯巴达之魂》便是响应梁启超的主张,因应时代要求,以文艺鼓舞民气的作品。

1904年,中国东北的日俄战场如火如荼,牵动着很多留学生的心。鲁迅对国际国内形势也有自己的判断,他曾对同学说:“日本军阀野心勃勃,包藏祸心,而且日本和我国邻接,若沙俄失败后,日本独霸东亚,中国人受殃更毒。”他认为蔡元培等人在上海创办的《俄事警闻》袒日抑俄,缺乏远见。这意见当然有道理,但无论是日本还是俄国,对待中国意图和态度都是一样,区别只在虎豹豺狼之间。

留日同学沈瓞民结业回国后,作诗一首《柬豫才兼示师曾》(豫才是鲁迅的字)寄来,表达别后的思念,抒发对同胞不醒、报国无门的感叹:

东亚风云起,吾曹效力时。

救亡纾上策,游说竭微辞。

难醒人间醉,空劳别后思。

栽培芳草绿,原上看离离!

东京聚集了很多中国浙江籍留学生,《浙江潮》创刊时同乡会有101人,如《浙江潮》发刊词题记所说:“岁十月,浙江人之留学于东京者,百有一人,组织一同乡会”,创刊号卷首的合影“浙江同乡会照相”上不足90人,其中有鲁迅。

留学生中有改良派,也有革命派。在《浙江潮》创办大会上,革命派和改良派就发生了争执:改良的一派主张用“浙江同乡会会刊”为杂志名称,革命派则大加反对,主张更激烈,用“浙江潮”表示汹涌澎湃的反清革命浪潮。创刊编辑蒋百里撰写的《发刊词》中有这样精警的句子:“忍将冷眼,睹亡国于生前;剩有雄魂,发大声于海上。”

国运的衰颓导致革命风潮涌起,文学也面临着时局的冲击。文坛的风向在转变,文界革命风起云涌。“诗界革命”和“小说界革命”的发起人梁启超在海外华人中影响极大。梁启超曾追随康有为倡导变法维新,史书并称“康梁”。

1899年,梁启超在《夏威夷游记》中正式提出“诗界革命”的口号,认为想要挽救诗歌日益衰落的命运,必须要创造出全新的境界,因此要对拟古主义、形式主义倾向发起挑战。诗歌要反映新的时代和新的思想,语言要趋于通俗,摆脱旧体格律束缚,开辟诗歌语言的新境界。

鲁迅受梁启超影响很大。梁启超创办《新民丛报》《新小说》杂志,梁启超的文字热情澎湃,激励了包括鲁迅在内的一代青年。他在《新小说》创刊号上发表《论小说与群治之关系》,将小说的地位大大提升:“欲新民,必自小说始。”他更提倡诗歌,而且主张诗歌和小说的交融,在小说中注入了诗的理想,将小说地位提高到与诗一样的地位——这是很先进的现代“诗学”了。有人说,鲁迅的绝句《自题小像》就是受了梁启超《自励》诗第二首的触发,首句“灵台无计逃神矢”胎息于梁诗第一句后半句,结句“我以我血荐轩辕”胎息于梁诗的前半句,“荐”就是“献身”的意思;第三句胎息于梁诗第六句,鲁迅用陈述句,梁诗用反问句,意思相近,都是在说无人理解自己的志向。

鲁迅与诗界革命的先驱者之一、浙江人蒋智由交往颇多。蒋智由在浙江同乡会中比较活跃,担任过《浙江潮》的编辑。他本为新党,主张变法,后与梁启超越走越近,终于转变了立场,拥护君主立宪了。梁启超赏识他的诗作,在《广诗中八贤歌》称赞说:

诗界革命谁欤豪?因明钜子天所骄,

驱役教典庖丁刀,何况欧学皮与毛。

许寿裳在《亡友鲁迅印象记·杂谈名人》中回忆自己和鲁迅、蒋智由的交往以及鲁迅对蒋智由的态度的转变过程道:“可是有一次,蒋氏谈到服装问题,说满清的红缨帽有威仪,而指他自己的西式礼帽则无威仪。我们听了,颇感奇怪。辞出之后,鲁迅便在路上说:‘观云的思想变了。’我点点头。我们此后也不再去。果然,不久便知道他和梁启超组织政闻社,主张君主立宪了。于是鲁迅便给他起一个绰号——‘无威仪’。”

鲁迅很喜欢蒋智由的《送匋耳山人归国》(匋耳山人即光复会领袖陶焕卿):

亭皋飞落叶,鹰隼出风尘。

慷慨酬长剑,艰难付别尊。

敢云吾发短,要使此心存。

万古英雄事,冰霜不足论。

其中“敢云吾发短,要使此心存”写的是剪辫后的壮志豪情。徐锡麟和秋瑾起义失败被杀后,浙江同乡会开会讨论是否向清政府提出抗议,大家意见不一致。蒋智由主张发电报要求清廷不再滥杀党人,排满一派坚决反对。蒋智由争辩说,猪被杀也要叫几声,狗也是如此。反对者讽刺他说,猪才只好叫叫,人不能只是这样便罢了。随后,鲁迅活剥蒋智由《送匋耳山人归国》作了一首打油诗,其中有“敢云猪叫响,要使狗心存”一联,其余几联失传。

人的变化真是不可方思,当蒋智由提倡排满革命时,豪情壮志,气概非凡。曾有一首诗痛骂曾国藩:《金陵有阁祀湘乡曾氏,悬额“江天小阁坐人豪”,有人以擘窠大字题其上曰:“此杀我同种汉贼曾国藩也。”诗以记之》:

“江天小阁坐人豪”,收拾河山奉满朝。

赢得千秋题汉贼,有人史笔已如刀。

本来具有强烈的革命精神,却突然转变立场,难怪鲁迅失望到以谩骂的口吻写打油诗了。(连载一)