家乡柴火饭

文/黄卓才 摄影/黄 鹄

春节前夕,阳光和煦,百花盛开,车水马龙,人流如鲫。我携眷回乡,在祖屋吃了一顿美美的柴火饭。

柴火饭,顾名思义,就是用柴草烧火煮成的饭菜。柴即硬柴(木柴),草即软草(芒草、禾草、蔗叶、豆荚之类)。

几十年前,柴火饭其实很平常。在广东,家家户户都煮柴火饭。莫说乡下,就是像广州这样的大城市,也是烧柴草煮饭的。当年农民可以挑着木柴进城里叫卖,市民亦可出城打柴。自从社会绿化意识觉醒,到处保护树木,封山育林,连芒草也不让割,城镇居民煮饭才逐步改用煤、电、天然气。土灶废弃了,柴火饭成了一代人乡土味的记忆,成了离乡背井游子的乡愁。

柴火饭虽香,其实吃起来却苦乐参半。不说别的,光是上山打柴一项,就是苦差事。记得孩童时代,在家乡,妈妈上山打柴,天未亮就要起床煮饭,在白饭上撒点盐,拧成饭团。再用椰壳水壶灌上开水。拿起“禾促”(两头尖尖的扁担)和麻绳,就匆匆出门。我缠着妈妈要跟着去,妈妈只好让我做“跟尾狗”。

张二苗乙巳蛇票设计稿

走了大约十里八里路,到了蠄蟧山。妈妈胆小,一个年轻妇女,还带着孩子,自然不敢进入深山老林打硬柴,只能在山嘴割点芒草。山上蛇虫鼠蚁多,随时要防备马蜂和饭铲头(眼镜蛇)等毒蛇袭击。如果突然跑出黄猄、果子狸或野猪,她也会吓一跳。那时候还有老虎,“老虎来了”可不是吓唬小孩的。有一次,听说一只老虎进某村子偷猪,天亮了眼花不辨东西南北,掉进深坑里去了。家乡一带没人姓武,更无武松。人们闻虎色变,纷纷关门闭户,任由它挣扎爬出坑来,施施然归山去。那时候还有山贼,经常掳掠妇女。我年幼,不知母亲的担心和辛苦,只顾摘好看又好吃的山稔(桃金娘果)、以及可以用来画画做颜料的黄枝子……还幻想着捡到一窝大雀蛋,抱一只见人就卷成一团的钱鳞(穿山甲)回家……

改烧柴为烧煤,是不得已而为之。实际上,家家户户烧煤煮饭,不但消耗了国家大量本来可以用于工业发展的能源,同时也造成城镇空气的严重污染。而且,用煤生火相当困难,有时搞不好,半天也点不着火,弄得乌头黑面,泪水奔流,也煮不成一锅饭,真是苦不堪言。即使后来的蜂窝煤和煤炉有了改进,也没少添麻烦。

电饭锅的发明和普及,减轻了人们的劳动,减少了污染。但无论产品怎样高级,怎样不断改良,也煮不出柴火饭的风味。生活设施的现代化无疑是社会进步。但正如乡人所云:“一根针没有两头利”,它同时也会丢失传统中的美好元素。

今天这顿柴火饭是在我的祖屋煮的。祖屋是一座小巧实用的双层楼房,1937年父亲黄宝世从古巴回来,与母亲合力兴建的。

20世纪初,在华侨资金的推动下,台山以重新规划、整齐划一、中西合璧的青砖房取代杂乱泥砖房的侨村现代化建设如火如荼;二三十年代,洋楼、碉楼建筑进入鼎盛时期。我父亲顺应时代潮流,在大约60平米的地基上兴建新屋。父亲自行设计,以本地青砖和当年时髦的进口建材——英国水泥(红毛泥)、德国钢筋、南洋红木,建成了全村第一栋带阳台的楼房。还请画师按照他的创意构思,在阳台外壁做了一幅模拟华侨海外生活场景的西洋街景浮雕画。而厨房的炉灶呢,则入乡随俗保留了农村通用的柴火灶。一条用十多节瓦筒接续而成的烟筒直通屋顶,是柴火灶的标志。小时候,就在这个厨房里,妈妈煮饭炒菜,我就负责添柴,看火。

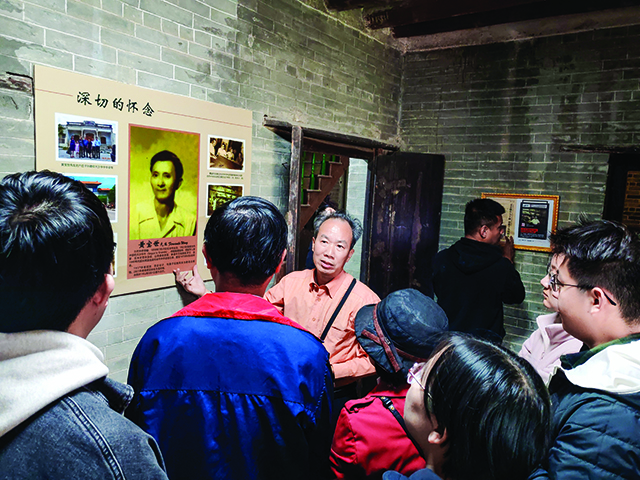

历经80多年,风吹雨打。小楼仍保持完好,只是天面有点漏水。为了纪念父母,四年前我在乡亲国辉叔和仕民侄帮助下,进行了维修。然后把广东华侨博物馆和北京中华世纪坛展出过的父亲古巴家书故事展板移植过来,布置了一个展览。又在外墙挂上《古巴华侨宝世楼》的牌匾。台山市侨务部门授予“华侨家庭文化体验馆”的铭牌。于是,就有专家学者、作家、记者、师生、友人、华侨、侨属和游客陆续前来参观访问。我们的祖居陋室,成了“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的纪念馆。

其后,仕民侄又帮我维修了厨房,完善了宝世楼的家居生活功能。他理解我怀念家乡的柴火灶,特意按原样修复了土灶。

此次回乡,老厨房的土灶终于重新升起炊烟。这顿祖屋柴火饭就是以妈妈用过的陈年大铁锅和瓦煲由侄子夫妇掌勺煮出来的。那天,仕民夫妇一清早就帮忙采购了五斤闻名远近的台山生蚝,还有土猪肉、腊肉和配料……又从自家菜园里采摘来雪豆(荷兰豆)、萝卜、姜葱,杀了一只鸡……

张二苗乙巳蛇票设计稿

炉火红红,炊烟袅袅,香飘四邻。这顿饭充满了台山农家菜特色。深冬时节,堪称“湾区第一蚝”的台山生蚝,以家乡上好的北峰山山水清煮,就是家乡名菜,又大又肥又白又甜脆可口。家养白斩鸡在城里是吃不到的。土猪肉炒雪豆、上汤萝卜,也是难得的家常菜。还有家乡特色“腊肉菜果饭”,都让我们大快朵颐。特别是金黄金黄、被认为是“补品”的饭焦(锅巴),是在木柴火炭余烬的烘烤下,腊肉的油和液汁慢慢渗透到锅底而生成的。油光闪闪,香喷喷的,让人垂涎三尺。

离乡几十年后,我终于有机会再吃到久违的家乡柴火饭了。小孙在城市出生长大,也觉得这样的炊烟、这样的饭菜很特别,吃得津津有味,胃口大开。

今天有两位贵客光临——我们的好友李白云和黄树青。白云是本地侨务工作的负责人,是我忘年之交的老乡书友,华侨研究的知音。她热心参与策划宝世楼纪念馆,而给这里挂上“华侨家庭文化体验馆”牌子的,也正是她。树青是我儿子黄鹄的球友、世界华人羽毛球联合会副会长。他俩多次搭档出征“广州市长杯”等大赛,均获佳绩。贵客光临,为这顿柴火饭增添了友谊和文化的色彩,令我们的祖屋蓬荜生辉。

一顿柴火饭,不但令我聊解乡愁,而且吃出了历史、吃出了文化,吃出了情谊,真是其乐融融,妙不可言,值得回味!