郭嵩焘:近代中国第一位驻外公使

文/杜卫东

1

阳光洒在海面上,波光粼粼,如同有无数颗钻石闪烁。

光绪二年(1876)深秋。一艘邮轮在大海中破浪前行。甲板上,站着一位身穿二品朝服的官员,脑后的长辫黑白相杂,像一条干枯的羊尾;脸上的皱纹如洪水漫过的坡地,沟渠纵横;一缕银须在海风中抖动,更增添了几分凄凉。

下人过来,为他披上貂皮大衣:“老爷,海上风大,还是回客舱歇息吧。”

老人裹紧大衣,长吁一口气,一摆手:“终日待在客舱,岂非辜负了这大海的辽阔?你去忙吧,老夫自会把握。”

郭嵩焘

他叫郭嵩焘,字筠仙,湖南湘阴人,时年57岁。道光二十七年(1847)考中进士,曾入南书房行走。南书房是皇帝的文学侍从值班的机构,平素陪伴天子赋诗撰文、写字作画,间或秉承上意起草诏令,类似于皇帝的秘书班子,算是天子近臣。而且他有过作战经历,是湘军创始人之一,任广东巡抚时与太平军作战表现出色,堪称是文武全才。

光绪元年(1875)二月。英国为探索一条从缅甸经云南进入中国内地的通道,向清朝总理衙门称,将有几名英国官员从缅甸入境,并由英驻华使馆派一名翻译前去接应。翻译马嘉理与英国探路队汇合后,与当地边民发生冲突。马嘉理首先开枪击伤边民一人,他和四名随从则被愤怒的群众当场打死。第二天,冲突有所加剧。事发后,云南巡抚奏报是“野人”劫财所致;英驻华公使坚称是一起有意制造的反英事件,清廷必须速派大员赴英通好谢罪。

清廷哪敢得罪洋人?于是,谢罪的差事落到了郭嵩焘头上。

此前,郭嵩焘在广东巡抚任上被免职回乡,落魄的日子里,他从唐诗中寻来扁舟,寄情于情感的山水;独守庐中,用半壶寂寞、一碟忧愁为自己疗伤。闲居八年,在朋友的帮助下出任福建按察使。接到出使英伦的任命,像行走江湖的剑客,他准备为心中的信念奋力一搏,“方今天下,能推究夷情,知其所长以施控制之宜,独区区一人。” 这并非顾盼自雄,他在曾国藩帐下作幕僚时就常和洋人打交道,一直留心西洋规制,探究其强盛之理。

这次出使,在士大夫阶层产生了强烈反弹。

郭嵩焘纠结了。殷鉴不远,闭关锁国的清廷第一次遣使出海,竟以美国卸任驻华公使蒲安臣为团长,因为清政府自视天朝,不屑与“蛮夷之邦”交往,达官显贵没人愿意去。两位清朝官员奉旨随行,一路尽心事事,回来后不但没有奖励,还被发配边地。有同僚劝郭嵩焘“装睡”。在尔虞我诈的晚清官场,“装睡”不失为明哲保身之道,他不是没想过,“忍把浮名,换了浅斟低唱”。

“我知道,让你出使英国赔礼不是什么美差,外头鸡一嘴、鸭一嘴的议论我也听到不少。不过呢 —— ”听说郭嵩焘几次上书请辞,慈禧真怕他托病不去。庙堂上下,有洋务经验又忠心事国者非其莫属。他如推诿,国库空虚、兵饷两绌,因此事再起波澜,奈何?所以传旨召见了郭嵩焘。“国家艰难,正需臣子尽力。平素你公忠体国,这差事让别人去我还不放心,你就别犹豫了,为国家辛苦一趟吧。”

郭嵩焘确实犹豫。在写给友人的信中他曾感叹万千:“嵩焘乃以老病之身,奔走七万里,自京师士大夫,下及乡里父老,相与痛诋之,使不复以人数。英使且以谢过为辞,陵迫百端。衰年颠沛,乃至此极!”

当然,最终他会负重前行。不光是来自慈禧的压力,他的内心也有一团火在燃烧:“生世不过百年,百年以后,此身与言者几具尽?区区一时之毁誉,其犹飘风须臾变灭,良亦无足计耳!”他期盼的是“谢罪”后的常驻。英伦三岛的风花雪月吸引不了他,他要寻求一个落后之邦雄起的背后逻辑。放下“天朝上国”的架子,取彼之长补己之短,即便出使前途叵测,他也不会放弃这个为富国强民寻找火种的机会。他知道,自己的理想如幽深的峡谷,从纵身跃下的那一刻起,就注定只能孤独求胜。

赴任途中,郭嵩焘时常站在甲板上,眺望这个绿色的星球。日月星辰,恒静无言;青山大海,代代绵延,好像一切都在日复一日地重复。他却从日新月异的科技发展中,从人心流俗的不断演化里,听到了历史踏响的足音。

2

登岛不久,郭嵩焘将盖有光绪玉玺的道歉信呈给了伊丽莎白女王。

他们的到来,在英国刮起一股旋风。洋人对这个遥远的国度充满神秘感,一名使馆随员的家人上街购物,居然在路上被人以杖击头打落了帽子,他想看一看华人男子的及腰长辫如何梳扎。路见不平的行人却将这名叫布里的铁匠扭送官府,法院以伤害罪判处了他两个月劳役。郭嵩焘得知布里击头只是酒后好奇,便致书英国政府请免予课罪。这一做法被认为极有风度与教养,经媒体公布后,赢得社会广泛尊重。此后,英国人在路上见到中国人,会欢呼鼓掌,以示欢迎。

郭嵩焘看到所谓的“蛮夷之国”,其繁华程度丝毫不逊色于“天子之都”。商贾云集、人心向上,比大清国更加富有生机和活力;他结交了许多英国著名的科学家和思想家,秉烛长谈、焚香兴亡,发现西方在许多方面已经远超“天朝”。看到英国人使用的电话、电报、留声机,更是被强烈震撼,这不就是中国人在神话中才有的千里眼、顺风耳吗?他的心灵像一只放飞的鸟儿,自由地翱翔于思想的天空。从女王到首相,从首相到议员,他往来无忤,应对裕如。他还全然无视封建礼教的清规戒律,携夫人一同出席英国友人家宴,一同接受英国女王召见,甚至不反对夫人与男子同席进餐,还想让夫人出面举办茶会,招待驻英各国公使的女眷;至于参观图书馆、博物馆和大学;欣赏歌剧、画廊和音乐会,更是生活的日常。他超越流俗,心胸如海,拥抱着整个世界。

北洋大臣李鸿章

郭嵩焘还结识了来英国留学的严复,如磁石吸铁,两人惺惺相惜,很快成为忘年交。一老一少,每次交谈都会引爆思想的火花。郭嵩焘为小友的见解所惊叹,小友被郭嵩焘的学识所折服。这位对后世产生过重要影响的资产阶级思想启蒙家,将郭嵩焘与屈原并论,感叹郭嵩焘在万马齐喑的大清,一人而负独醒之累。

大厦将倾,最痛苦的其实不是危楼中的房客,而是吹哨人。满朝文武,难觅知音者;一路坎坷,不遇同行人。即便开明如李鸿章,也只知购铁船、水雷和枪,“要之皆末,无当于本计”;左宗棠认为洋务须只干不说,一说就可能招致议论。他赴英国购买机器,招揽工匠,干得热火朝天,只是“何关今时之急务哉?”郭嵩焘认为,不改变观念和规制,只是从技术层面入手,无异于舍本逐末。确实,李鸿章想引入电报代替驿递屡议不决,朝中守旧派给出的理由竟然是:电缆埋入地下,电流通过时,会惊扰了祖宗,断不可行。

学界认为:郭嵩焘之前,中国对西方的认知经历过两个阶段。第一个是林则徐的时代,西方是中国人一厢情愿想象的西方。这位虎门销烟的英雄,中国开眼看世界第一人。第二个时代是斌椿的时代,彼时西方则成了中国人一厢情愿想象的东方。在斌椿眼里,西方的一切文明都可以在中国经典中找到依据,不过是中华文明的余绪。读过斌椿考察报告的人,看到的是另一个“清帝国”。

独倚危楼,几许烦愁。恨神州夜长,金瓯残破,酒醉人休。

郭嵩焘屏蔽各种杂音,开启了检索世界的全新视角,他通过考察、比较和探索,找到了中国强盛的路径:变革制度、发展教育、兴办工商、关注民生。

他知道,这是一条充满荆棘的路,但是他愿意仗剑而行。

郭嵩焘并非只是称慕西方民主,亦能洞悉其弊端。英国上议院议长格兰非尔曾向他发牢骚,说我不同意动辄用兵。咸丰七年(1857)因为鸦片贸易出兵中国,上议院和下议院就争得很激烈。当时主张不用兵者是多数,然而政府决定用兵而在议会被否决的事,实在没有几次。郭嵩焘听了并不惊讶,在重大问题上,议会并无一锤定音的决策力,“西洋议院之有异党相与驳难,以求一是,用意至美”,但两党之间有时“负气而不相下”,郭嵩焘又觉得有些可笑。对英国宫廷的形式主义他也很有微词。接受英王接见,要“久立一厅候见,既见,而转至前北向,俟引见毕乃退,各国公使无敢先归者”。郭嵩焘由是感叹:“此邦一切礼仪从简,独此为虐政。中国朝贺,亦无如此久立者”。

作为思想解放的先驱,郭嵩焘有自己的局限。实权皆为朝廷掌握,作为公使仪式感更强。英政府也知道这一点,视郭嵩焘为礼仪花瓶,每每出入觥筹交错的上流社会,自是满眼温文尔雅;在曾国藩大营最初接触洋务时,他对洋人的彬彬有礼就印象颇深,于是产生了一种错觉:与洋人交往只要 “以理格之”“以礼通之”则可,这未免过于天真。不过他并不偏执。洞悉日本欲吞并琉球的野心,他就一再疾呼:“日本为中国近邻,其势且相逼日甚,吾君大夫,其旰食乎!”呵斥朝中的达官显贵,你们的心可真大,大祸将至,还能按时吃饭?只是,他的警世醒言被直接“黑屏”,结果一语成谶。

本欲了却君王事,岂料竟被秋风伤,独徘徊,遗恨长,满腹悲情付愁肠。

3

世上最悲催的遭遇莫过于,你一心把对方引入天堂,对方却处心积虑要把你推进地狱。

郭嵩焘太纯净了,纯净是昂贵的奢侈品,在暗室亏心的晚清官场根本没资格拥有。登上英伦三岛,他在为异域的繁华感叹时,不知道自己已经被一双诡异的眼睛盯上了。一个进士不第的举人,因为他的保荐得以进入仕途;而这位“魁岸负气,有不可一世之势”的副使,恰恰因为郭嵩焘最初提名他为参赞而非副使心生嫌隙,后来又因为国书上未列他的名字记恨于心。世间最高明的伪装,是一只熊猫造型的钟表,内心布满机关,外表却憨态可掬。在与郭嵩焘虚与委蛇的同时,他的“小报告” 不断打向京城。如果没有李鸿章力挺,又是慈禧亲自动员他出使英伦,估计郭嵩焘的外交生涯不会超过一只夏虫的生命周期。

刘锡鸿

刘锡鸿暗箭伤人,郭嵩焘无可奈何。在公开场合,他强作笑颜,他不能让污水浇灭心中的灯火。一转身,依然无法抑制辛酸的泪水。人事之悲,还有比捧出一腔赤诚却换来一瓢冰水更令人齿冷的吗?还有比黑白不分、正气不彰更令人无语的吗?听闻各种“诬枉之词”,耿直的郭嵩焘夜不能寐,几次喷血。

面具已经揭下,就不在乎真相的狰狞了。刘锡鸿公开宣称:“这个京师之内都指名为汉奸的人,我肯定不能容他。”如何不容?一日,应英方邀请参观炮台,风起雨急,郭嵩焘披了一件英人递过的大衣御寒,竟成了一条罪状,堂堂大国上使居然披洋人之衣御寒,真是有失天朝上国颜面;巴西国王访问英国,郭嵩焘受邀参加巴西驻英使馆举办的招待茶会。巴西国王入场,郭嵩焘遵从外交礼仪,随各国使臣一起起身致意,竟也成了一条滔天大罪,“堂堂天朝,何至为小国主致敬?”英国女王在白金汉宫举行音乐会招待各国使节,郭嵩焘数次取阅音乐单,也是“仿效洋人”,有失国体,罪不可赦。

没人能阻止恶的发生,就像没人能挽回泼出的水。而且,恶之花如同冰山,海面下的部分更是刀山剑林。

正、副使关系不睦,清廷权衡后,将在朝中有强大保守势力支持的副使刘锡鸿调任驻德公使,官升一级。

其实,刘锡鸿并非愚昧冥顽,他对“天朝”与泰西在制度上的优劣、实力上的强弱心知肚明。郭嵩焘晚年曾痛斥这类虚伪的封建官僚,他们对西方器物尽情享受,“府、道以上,凡有行必调取轮船”,可是“独不准百姓置造”;整天把“顺民情”挂在嘴边,而对积极主张“师夷长技”的民情民意却置若罔闻,对“不达时务”的保守派议论则持之甚力。郭嵩焘感叹“十年以来,阻难专在官”,一眼洞悉,中国走向现代文明的拦路虎,正是腐朽的封建专制制度。

见这些指控未能一击毙命,刘锡鸿甩出新的“王炸”。因为郭嵩焘的举止不卑不亢,进退有度,合乎国际礼仪,不像他,餐间高声大语、吐痰咳嗽。驻在国称赞郭嵩焘是“所见东方最具有教养者”。本来是为国家争得了荣誉,也被刘氏一伙当成“有二心于英国,想对英国称臣”的佐证;更有甚者,造谣说郭嵩焘“诋毁时政,谓中国将作印度,或被吞并于英俄。”

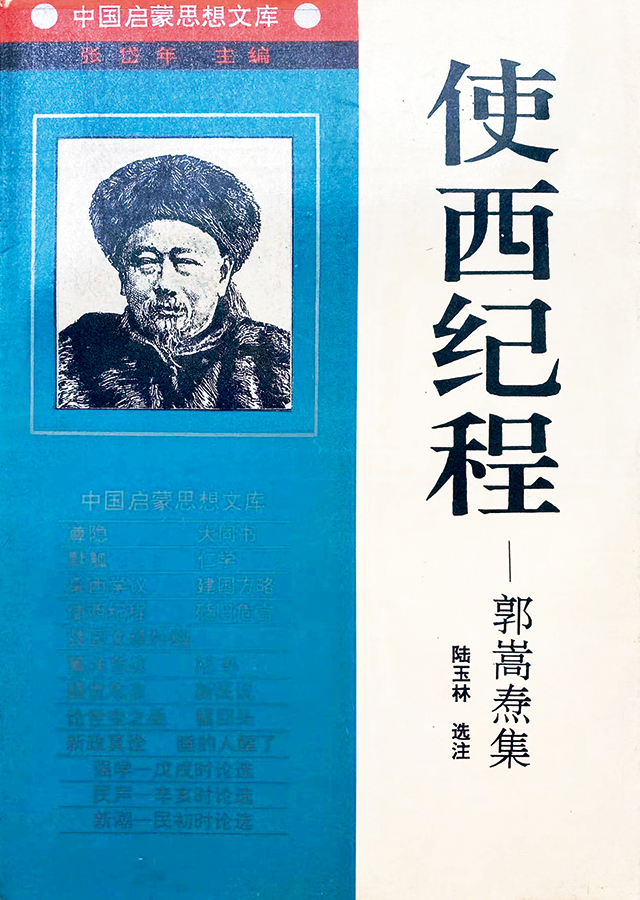

郭嵩焘天性纯真,对封建官场上的自保之道全然无视。清廷要求驻外使节把所见所闻写成日记,呈送总理衙门,作为制定对外政策的参考。深谙自保之道者,皆在日记中大肆贬损外国,称颂大清;郭嵩焘却把出使英国的见闻和思考,如实写成《使西纪程》。这之前,刘锡鸿的举报还口说无凭,缺乏实证,现在好了,白纸黑字,郭嵩焘逃无可逃!

光绪五年(1879)八月,郭嵩焘从驻英公使任上被免职召回。

出使英伦,郭嵩焘原期待是一场人生的盛宴;谁料想,曲终人散无处归,犹如离群雁。雁离群,情何堪,知否?知否?桑梓叶落处,已是骂声一片。

细雨霏霏,草长莺飞,本是江南烟雨客赏景好时节,故乡湘阴的青石板路多少次走进郭嵩焘的梦,那里才是他心灵栖息的港湾。郭嵩焘没有按照朝廷惯例赴京交差,直接称病返乡,以示心中不平。他想逃离命运,命运却与他狭路相逢,那是一条华容道。可惜,守关者不是义薄云天的关云长,而是急于致他于死地的顽固守旧势力。

《使西纪程》

郭嵩焘所到之处,一片喊打之声,连他乘坐的木船都被拒绝靠岸,忧国忧民的一介志士居然成了过街老鼠,失落如同触角,触摸着郭嵩焘早就破碎的心灵。其实,出使时他已经对结局有所预判,所以才几次上书请辞;可是当厄运真的如期而至,他还是猝不及防。

悲伤只能自饮。过往的日子删繁就简,剩下的是寒星与冷月。

蛰伏在家,眼见祖国被列强一口口蚕食,一腔报国热血却无处抛洒,愤懑如决堤之水,呼啸而至。他守不住寂寞,仍对国内外一些重大事件发表意见,积极参与省内的洋务和兴学活动。然而,羁绊在途,他已无法展示拳脚;谤言如潮,他已不能卓然自立。只因郭嵩焘办的学堂里设有天文、算学等学科,即被一些人斥为“其计狡毒”,要“清内奸以杜外患”。闻之,郭嵩焘仰天一声长叹。

为官日短,闲居时长,这使郭嵩焘有可能从旁观者的角度,冷静地观察清帝国的危亡之兆。晚年,郭嵩焘虽是赋闲之身,看到吏治不修,世风郁塞,仍深为忧虑。他曾记述一事:湖南永州太守与一巡检勾通,诈人钱财后杀人灭口。事发,湖南省按察使不仅不打算惩治罪犯,反而意欲坐其母诬告,并公开说:“宁使万人含怨,不可使官受过。”郭嵩焘郁结于胸,又无法与人言,只能在日记中怆然叹息:“今天时人事,吏治民情,流极败坏,凑拍一时,衰败之征具矣,念之益自危惧也。”

他以思想家的敏感,政治家的眼光,预感到清王朝“大限”将至。

生命的最后十年,郭嵩焘的境遇凄凉而悲惨,无论他说什么、做什么,都会被人无端指斥。他悲叹,“眼前万事随云变,镜里衰颜借酒温。身世苍茫成感喟,盛衰反复与谁论?”是啊,人海茫茫,全是陌路;声浪滚滚,皆为寒风。记忆已成碎片,上面刻满心痛。郭嵩焘只能关起门来,把自己的思想和实践汇编成《罪言存略》,他是心有不甘,要把世人认为的“罪言”立此存照,留待历史鉴别。“罪言”二字,锥心刺骨、撕心裂肺,一笔一滴血,一字一行泪,饱含着郭嵩焘的多少愤懑与无奈?

窗外,半弯残月;屋内,一盏枯灯。

那是三湘大地又一个秋日。院子里的桂花开了,香气飘入室内。郭嵩焘贪婪地吸吮着。他为理想向死而生,对人生却无比眷恋,自知灯油将尽,躺在病榻上把人生最后一次复盘。曾经的梦碎了一地,捡起、拼接,成了布满裂痕的镜片,折射出的影像早已不复当年。人生就是一场戏,大幕落下时才发现,最忠实的观众只有自己,即便有片刻的绽放,也遮掩不住整个生命底色的惨淡无光。

据实而论,在晚清官场中,郭嵩焘学识渊博,眼界宏阔,没有之一。他不仅与先秦诸子可以对坐长谈,思接千载,纵意春秋;还可以引苏格拉底、亚里士多德、柏拉图等西方先哲为同调,在异域的文化海洋里弄潮泛舟;对培根他尤其推崇,认为“英国讲实学者,肇自培根。”与马克思所说,培根是“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”不谋而合。他孜孜不倦地丈量着中西文化的思想疆域,努力探究富国强民的真理,站在时代峰巅,呼唤人类文明光照大千。他是柳条上的第一抹新绿,当料峭的北风还打着呼哨时,已经悄然绽放在时代的枝头。一场历史的“倒春寒”让他凋敝,可是他并不后悔自己的选择。

郭嵩焘长长吐出一口气,似乎要把胸中的郁闷宣泄。没人懂的时候,他像昙花一现,在静夜里傲然绽放。他相信,暗香浮动,穿越时空,总有一天,世人会被花香牵引,停下脚步,回过头向自己注目。他吃力地撑住床沿,青筋裸露、瘦骨嶙峋,如同一棵虬曲盘结的枯树,在岁月中摇曳。家人搀扶着他,艰难地移步案前,他颤巍巍提笔,饱蘸浓墨,在米黄色的宣纸上留下两行绝命诗:“流传百代千龄后,定识人间有此人。”

写罢,掷笔于案。不日,气绝而亡,时年73岁。