杂志内容

我为《香港文学》写标题

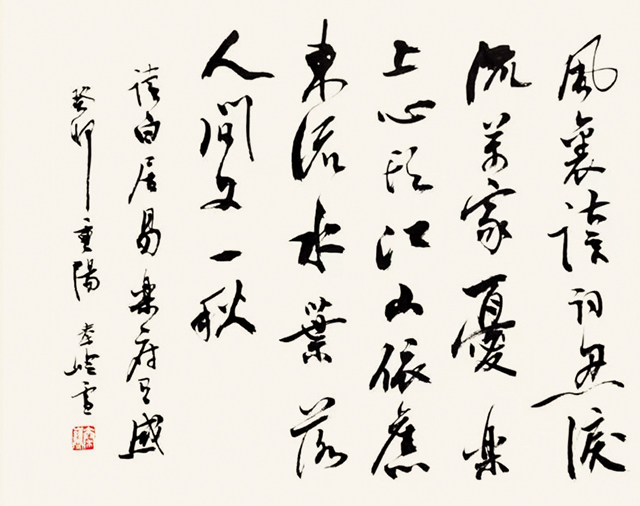

文、书法/秦岭雪

民国时代的杂志,看过一些影印数据,似乎没有请人用毛笔书写标题的。五六十年代内地一些有名的文艺期刊如《人民文学》《诗刊》《收获》也没有。但同时期《文学知识》《新观察》《旅行家》比比皆是,有毛笔,也有硬笔。《人民画报》则专人以郭沫若体书写标题,书法俊美,不少爱好者剪起集藏。这位书家的字,比起郭老,少了些拗折,比较容易学上手。

《香港文学》采用书法标题,或者与此不无关系。

认识陶然,可能是福建老一辈文艺家介绍的。他是侨生,我是侨属,一个侨字,让彼此觉得亲切。且都出身于中文系,又喜欢弄笔。他擅小说,我则写诗,自然惺惺相惜。但陶兄寡言,朋友聚会常一二小时不发一语,瞪着眼不知想些什么。我却好发议论,东评西点,放言无忌,他也不以为忤。

他知道我喜爱书法。某一天,忽然要我为《香港文学》书写标题。他很轻松地说:“每期就五七条,你写好传真来就行!”

而我,却好像接到一个神圣任务!有一种沉重感。

汉字有沉甸甸的历史感。每个字都带着先民的呼吸。有烟熏火燎的苍茫,有石刻铁铸的高古。题字本来都是一件严肃庄重的事儿,哪能随便呢?

首先是端正态度的问题,绝不可孟浪。

于是,陶老总一颁下标题,我立马正襟危坐视读。斯时,我还在公司上班,万事不理,先来捉摸如何布局用笔。高明的作家,拟题都很讲究,总能传达出文章的妙韵。一个汉字的组合,其实包含着诗意与风格。触摸透了,文思与寄托,甚至行文的艺术取向自然了然于胸。这需要一点冥想、神游的功夫。我书写标题多年,一些时常在《香港文学》露面的作者虽未见过却似曾相识。今春,游江先生在《香港文学》编辑部草坪上举办诗歌朗诵会,来了旅法的瘦小的女作家绿骑士和她高大的洋人夫婿。我朗诵了长诗《苏东坡》的一节,绿骑士走了过来,很亲切地握住我的手说:“谢谢你为我书写标题!”廿多年了,一题之谊,竟如此珍重,汉字真是奇妙!

汉字书法是线条的艺术、写意的艺术。我书写标题,就从这两面着手。先是缘题立意,随后因意立象,于篆、隶、简、楷、行、草之中选择足以达意的形体,并在点在线加以强调。如书写洛夫的《新作十二帖》,借用了《石门颂》的放逸;洛夫也是书家,我也就每笔都讲究;写刘荒田先生的《书卷故人》亦然。写昆南的《带着死人去旅行》,用先秦简牍起笔,杂用篆、隶、行、楷,有点诡异,有点仙气,希望能传达这位作者对现代艺术的追求。书写赵淑侠女士的《美女方华》则用行草,灵动婀娜,不就是一位美女吗?

如此等等。

当然也有江郎才尽,画虎不成的时候。这就不多说了。

写了,自然希望有人欣赏。一位新加坡名作家写信给陶老总,说急于收到刊物,是为了欣赏标题书法,气得老陶胡须倒喷,我倒很开心笑了一回。

要感谢当时还是小姑娘的美编,编排大方,留出颇大的空间,尽显书法之美。如以原大刊出,甚至缩小制版,那又何必请人书写呢?

我大约写了十多年。朋友问:“有稿酬吗?”我说:“没有。”其实,陶然曾问过我,我答曰:“不用。”他也就笑笑。相知无过于此。

陶然兄对我的业余写作非常关心,每次聚会必问:“有没有新作支持呀?”我的三首长诗以及一些论书谈画的闲适小品都是在《香港文学》刊发的,有的发了头条。他还用心组织了几位名博导评点,出了专辑。这令我十分感念。

因为一次感冒,陶兄仙游了。早几天,还一起参加了两个聚会,他还说要去大湾区讲座。哪能料到,就这样音容两渺茫了。且录小诗一首,表达我的深切怀念——《最后的老陶》:

万隆的雨/北京的雪/香港的云/都已飘过/一夕长话/一杯董酒/一次与老画家随意的访谈//鸽子在曙色里飞翔/鲜花在胸中开放/观塘码头的春夜/展现你最后的笑容/一样的握手言别/一样的挚友相送/老陶啊//三天前/美术界的盛会/你默然坐在远处/与主人的合影/依然神采飞扬/席半匆匆离去/没忘记道一声/对不起 明早还有事/大湾区一次文学讲座/从未准备缺席/而你 终于缺席了//老陶啊/来到你多年居住的房舍/还是那样暗淡的色彩/还是那一架图书/还是那样的小桌/家人说,就是坐在这儿写 写 写/不知写些什么//是的/但满城的读者知道/北京的师友知道/南洋的兄弟姊妹知道/这满腔热血/这一生忧患/都倾注在蓝色的格子里/五十载耕耘/三十卷大著//你是寡言的/你不说什么/只让华文世界的读者/在挚朴的旋律里/倾听 倾听/老陶啊!