长汀的名片

文、摄影/简 梅

一

坐落于长汀县传统商业街区——水东街204号的汀州张家祠,是一座清代穿斗抬梁式、土木结构的客家祖祠,占地面积有612平方米,坐西朝东,由前后大厅、天井、楼房组成,原为汀城张氏家祠。如果没有烽火岁月的烙痕,它与许多普通人家家祠一样,仅是家族的印迹。然而不同的是,它有幸作为上个世纪二、三十年代福建省职工联合会旧址暨刘少奇旧居,其蕴涵的历史、人文与社会价值,绵延至今,成为长汀这座历史文化名城一张沉甸甸的名片。

初秋,当我踏踩着迷濛烟雨来此寻访,穿过古城墙,抵达水东桥,听着汀江水缓缓清澈的倾诉,踅进不远的张家祠,仿佛也走进了中国那段交织着民族解放与人民追求平等自由的艰苦征程。

广博的历史底色,渗着苍凉。民国初立,军阀混战,中国内外忧患,劳动人民生活在水深火热中,受到重重剥削与压榨,各工厂工作时间每天都在10小时以上,有的更是“自鸡鸣以至夜半,自岁首以至年终,无向晨昏,无向寒暑”。工会应运而生,正是工人阶级运动的产物,在极其复杂困难的政治社会条件下,不断加强和扩大。刘少奇,就是在领导工人运动中一步步成长起来,成为一名卓越的工人领袖。

汀州古城

1898年11月24日,刘少奇出生于湖南宁乡县花明楼的炭子冲农民家庭。他从小性格好静,爱读书,喜思考,被人称为“刘九书柜”。当时,正逢国内政局动荡,诸种潮流混杂,社会风云迭起,这一切涤荡着他那颗寻求真理的心。1920年他决定赴俄,后在莫斯科东方劳动者共产主义大学系统的学习马克思主义理论,使他掌握了观察、认识世界的科学方法。1921年的冬天,刘少奇成为一名共产党人,这是他重要的转变与人生起点。

他在中国共产党成立之初即领导工人运动。党在1922年于广州召开第一次全国劳动大会,推动全国罢工高潮发展。这年春天,刘少奇接到组织的指令,提前回国工作。9月即以超凡的胆略智慧,领导安源煤矿一万多人举行罢工,“未伤一人,未败一事,而得到完全的胜利”,其智勇双全的表现被誉为“一身是胆”;之后他又参与了上海五卅运动、省港大罢工、武汉夺回英租界的斗争等,在复杂、险恶的形势下,他沉着老练,毫不畏惧,镇定自若领导数十万工人开展罢工斗争,并及时发放工人救济费,又有序地组织复工,深得工人群众的信任、爱戴和拥护;他还利用舆论阵地,号召工人们团结起来,1927年2月,他撰写了《工会代表会》《工会经济问题》《工会基本组织》等小册子,提出了工会建设中具有重要意义的理论问题,对中国工人运动的理论和实践都产生重大影响和作用。

他满怀信心地在第一次国际性工人代表会议——太平洋劳动大会上表示:中国工人阶级已经觉醒,而已经觉醒的工人阶级是不可侮的。1932年的隆冬,刘少奇化名唐开元,离开白区上海,悄然进入中央苏区。他与长汀,结下了不解之缘。

二

我的目光回到了这座为人民争取利益,为长征出行前谱写壮丽战略篇章的宗祠,它历经岁月沧桑流转,显得恬静、古朴。在墙上悬挂的“全世界无产阶级联合起来”大字以及许多珍贵图集、文字、物品中,却依然能看到这里曾经发生的点点滴滴。

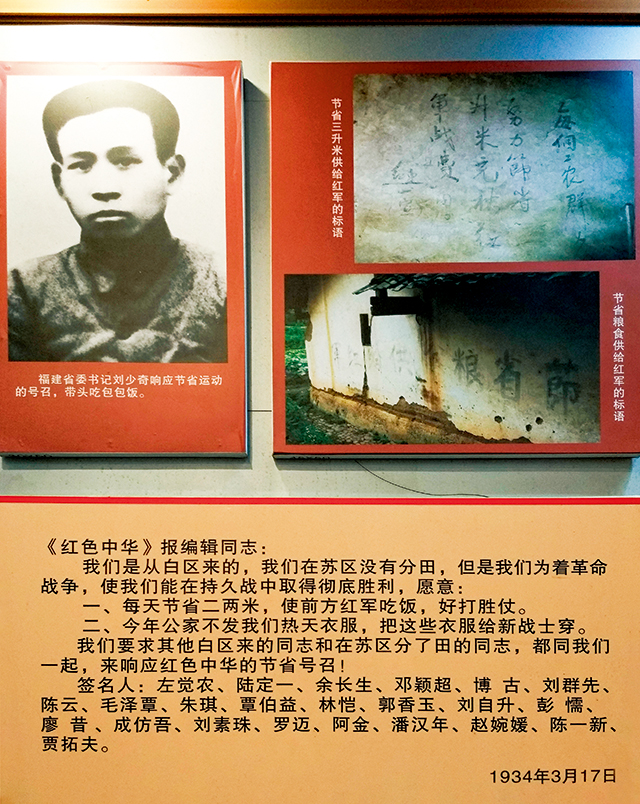

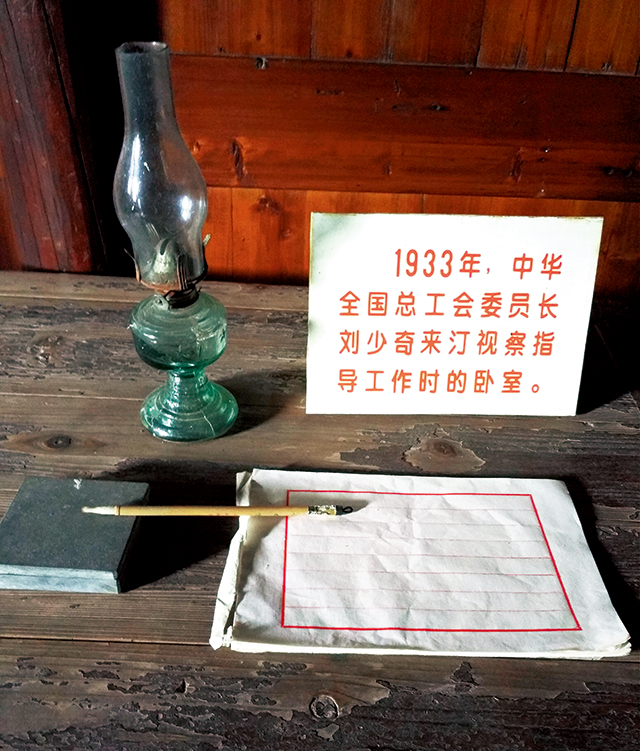

推开一扇木门,我走到后楼,狭隘陡高的木梯出现眼前,这里可通往二楼,刘少奇至长汀调研与工作时的卧室。我扶着把手,楼梯层高与倾斜度使上楼蹒跚吃力,我不禁怀想,这里的一级级阶梯,犹如革命攀登的路程,布满荆棘、炮火,它曾经迎送过刘少奇运筹帷幄的坚定步伐。带着深深的崇敬,我拾级而上,来到右侧房。只见屋内仅陈设一张原始的木板床,靠墙一张木方桌,桌上一盏油灯落着旧迹,素朴狭小的房间有着时光沉淀的寂静。我久久凝望着墙上一张刘少奇当年清癯的照片,帽檐下他的目光深邃,眉眼间有着一种信仰与希翼的光芒。

中华苏维埃政府发行的各种面额米票、借谷票

屋外,斑驳的鞍墙与那些倔强黑灰的瓦片重叠光影,瓦上青苔写着风霜,它们共同守护这一方宁静的家园。左侧房为曾经在此工作过的陈云卧室,作为战友,他们曾并肩为祖国的解放事业奉献了毕生力量。

我抚摸着这里的一砖一瓦、一木一柱,经年的木板“噗噗”的声响时而在空间回荡,我仿佛看到刘少奇在1933年1月与8月两次下长汀,白天走街串巷、深入工厂、走访群众,针对当时“左倾”导致企业倒闭、资本家停业与逃跑,以及物价飞涨,货物紧缺等社会、政治、经济诸方面进行调查,而夜晚则在闪烁的油灯火苗中,一夜睡不足二三小时,手执毛笔,条条析析思索如何修改《劳动法》,既能有效地保护工人的经济利益,又能促进长汀作为苏区经济之都的工农商业蓬勃发展。那时,被誉为“红色小上海”的汀州拥有两家银行,十几家公营工厂和上百家手工业生产合作社,工人达到5000余人,至1934年,工人计12000余人,他们在解决苏区军民给养和粉碎国民党经济封锁方面作出巨大贡献。

刘少奇居住地展牌

卧室书桌

作为中华全国总工会苏区中央执行局委员长,刘少奇对政治形势有着客观分析,他明晰苏区工会的主要任务,成立了农业、手艺、劳力等五大产业工会。通过二下汀州,他发现一些公营工厂在生产管理、产品质量等方面存在不少问题,例如“兵工厂子弹有三万发是打不响的,枪修好许多拿到前方不能用”“被服厂做好的军衣不合尺寸,扣子一穿就掉”“许多工厂犹如军事工厂每月的生产计划不能完成”等等,他下厂房、走基层,在中华织布厂、红军被服厂、红军斗笠厂、印刷厂、兵工厂等召开调查会,与工人、工会干部谈心,寻找问题的原因和纠正办法。而后,他撰写了著名的《论国家工厂的管理》,文章指出:“必须把工厂中的完全个人责任制建立起来,厂长对于全厂的生产和行政,负有绝对的责任,有权决定和支配全厂的一切问题”“各部门必须设置负完全责任的工头副工头”“在工资制度下刺激工人来努力增加生产,采取计件工资制和包工的办法”……理论与实践相结合,不仅适用于公营工厂,也适用于各种合作社和手工业作坊,此文高瞻远瞩,极大提高了生产质量,调动了工人劳动的积极性。

在刘少奇的直接部署与领导下,福建省工会及汀州市工会工作更加有声有色,掀起运动高潮。他要求工会干部协助工厂管理生产,动员青壮年工人参加红军,组织木船工人等前往白区购买盐和西药等苏区民用物资,并开展拥军优属活动和发动工人购买股票、公债,支援前线;他还提议以全国总工会名义,创建中国工农红军工人师,老百姓总是说:刘少奇的号召真灵!

我的思绪回到这座庄严肃穆的建筑,穿透过历史的风烟,作为刘少奇人生履历上重要的引子——工会工作,后面还有那么长的道路,及重任在等着他……

三

1934年7月,正当红军第五次反“围剿”遭受严重挫折之际,刘少奇临危受命到长汀担任中共福建省委书记。到任的第二天,省委机关附近的水东街就遭到国民党飞机的狂轰滥炸,刘少奇决定将省委、省苏等机关迁往城郊,随即召开福建省常委执委扩大会议,提出福建今后工作任务:各地要独立领导,加强地方武装建设,广泛开展游击战争,加紧调运粮食到长汀瑞金边界;他又到兆征县蹲点,走家串户,了解群众疾苦,当有百姓反映说:“闹革命,搞扩红,我们拥护,可是村里男人都走了,田里的活叫谁干?”他主持召开红军家属代表会,倾听每个干部群众的意见,后恢复红军家属耕田队,给红军家属颁发光荣牌证,解决青年男子参军后劳动力不足的问题。对于中央“紧急动员24万担粮食供给红军”,他采用征发、借谷、开展节省运动等办法收集粮食,流传至今人们口口相传的“包包饭”,即他的创意,他倡议将省委机关大锅饭改为饭包蒸饭,即干部按粮食定量把米放在席草编的饭包拿到锅里煮,并在包上挂着写有自己名字的小竹牌。一次,同志们吃午饭时不见书记身影,一问炊事员,才知道为了节约粮食,刘少奇将一天三餐改为两餐。这消息传开,反响很大,不仅推动全省节约粮食、支援前线,而且成了广大干部、红军战士克服困难、英勇作战的强大精神力量。

红军长征第一村——红九军团在长汀钟屋村开始踏上二万五千里长征

很快的,长汀、汀东、兆征完成借谷任务67716担,比原计划超额8717担,有的地区一夜间借来米二百余担……当地流传山歌:“开熟荒,扛起锄头上山岗,锄头当刀枪,荒地当战场,一心只为多增产,支援红军打胜仗。”此时,国民党东路军组织6个师,配备飞机、大炮,步步为营,向长汀进发,松毛岭保卫战7天7夜烽火硝烟,刘少奇动员组织成千上万地方武装与红军一同战斗,大批担架队、运输队、看护队、洗衣队和慰劳队支援前线,修工事、挖战壕、抬伤员、运弹药、送饭菜……当时松毛岭附近几个村子“家家无闲人,户户无门板”,连儿童团也行动起来。刘少奇对当地的游击队长千叮咛、万嘱咐:“万一松毛岭失守,红军转移,国民党军队和土豪劣绅反攻复辟,早做好革命干部、革命群众、烈士军属远离的准备,越远越好,留下红色种子,红军会打回来的!”

1934年9月30日,红九军团兵分二路,开始了举世闻名的二万五千里长征……

这是1934年刘少奇在长汀三个月的镜头,当我在张家祠他曾经生活居住过的地方,复原这些片段时,泪水哽噎心头,刘少奇终其一生对党和人民至诚至上,总是不避艰险,到最困难的地方,挑最重的担子,无论是长汀岁月,还是后来革命旅途,以致建设社会主义国家,