卢锡铭散文的特色

文/王晓娜

第一次看到“卢锡铭”这个名字,是在2020年出版的《改革开放与广东文艺40年》一书,当时我应邀为此书写评,在散文卷读到专章评述卢先生散文的文章,编者如此评价:“作为20世纪90年代以后颇有成就的出版界散文家,卢锡铭的散文有着鲜明的创作特色:他对生他养他的故乡怀着浓浓的柔情……以诗性的眼光来看待生活,以诗性的笔调来展示生活中的质朴与善良。这样,他的童年记忆,他的缕缕乡情,他的真诚与感恩, 便幻化为一种美——它美得像一支支牧歌,美得像一首首散文诗……”

文章引用了卢锡铭第三部散文集《带走一盏渔火》中的一段文字:“仲夏之夜,石板桥又成一景。桥上站着躺着一桥乘凉的男人,我们常常跟着去凑热闹,一面享受着轻轻吹来的江风,一面听着人们在斗嘴,在讲市井趣闻。偶尔还可看见一两叶轻舟从桥下轻轻划过,远去的桨声与橹声伴随着船影,渐渐消失在一笼烟水的夜幕中,不灭的是小河深处那三五数点忽明忽暗忽高忽低的渔火……”

一幅澄明恬静的岭南生活画卷在眼前徐徐展开,“岭南散文那种特有的自然质朴、温暖多情、流畅而又清新明丽的艺术品格”扑面而至。这是水乡滋养出来的散文家呵,天生具有抒情诗人缠绵的情感,字里行间氤氲着如水的淳美柔情。但又不仅仅是柔情,“桥”“小河”“轻舟”“渔火”等富有中国古典文化积淀的意象共同建构起一个“形神兼备”的超凡意境,活灵活现地描摹出当地居民的精神状态和意趣。仲夏夜,伴着桨声、橹声、船影和高低明灭的渔火,人们乘凉、斗嘴,讲市井趣闻,作者以孩童的视角钩沉岭南水乡独特的生活情志,思与境谐,浑然天成,在平实自然中凸显文章风骨。

我们如今常用的“柔情”一词,最初出自曹植《洛神赋》:“柔情绰态,媚于语言。”曹植在洛水上写洛神,洛神柔美的情态,映在曹植的眼中,皆如梦如幻如风如月如云如水。宋代秦观在《鹊桥仙》一词中直言“柔情似水,佳期如梦”,将“柔情”与“水”连缀成词,流传至今。“水”是中国文学艺术作品中一个重要的意象,意象的历史是文人情感流动的历史,水是历史的,更是审美的,是可“入画”“入诗”的。

对于“风骨”一词,刘勰在《文心雕龙》中做过重要阐释,认为“风”是一种以作者的思想感情、精神面貌为基础的、借助文章表现出来的感染力量,由气势、情调、韵味、风姿等因素凝聚而成;“骨”乃是借助端直、精练的文辞突出表现出来的文章的中心与主干。“风骨”犹如“征鸟之使翼”,与作者的文采有着密切的关系。《诗经》包括“六义”,“风”居其首位,是教化与感染力量的本源,是作者思想感情和精神面貌的具体体现。(刘勰:《文心雕龙》,王志彬译注,中华书局2012年6月版。)

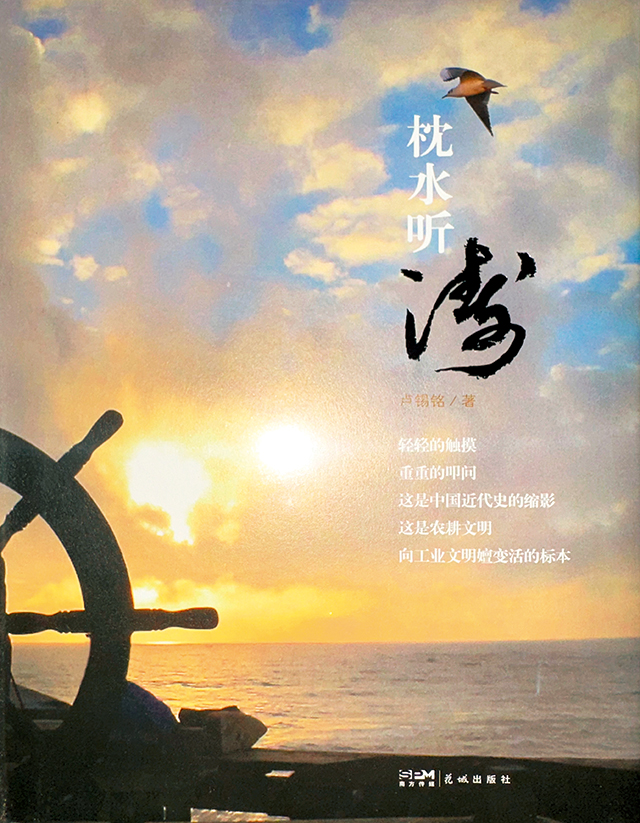

可见,好的文章理应:情思与志趣相伴,言辞与骨力并存。我在读卢锡铭的散文集《枕水听涛》时,再次感受到他的斐然文采,他字里行间无处不在的柔情与风骨。

书名叫“枕水听涛”,水是卢锡铭文本中一个重要的意象和精神原型,传达着婉约清丽、迷离柔情的美学意蕴。无形无状的水,是可以安枕的吗?显然,此处的水是艺术的,是抽象的,是作者的一种审美意识。在作者心底和笔下,水被情感化艺术化,成为富有审美意蕴的诗性语词,承载着作者的满腔柔情。“听涛”则是一种思乡怀乡、寄寓人生理想的精神家园启示,古有刘克庄梦想“与牧之高会,齐山诗酒,谪仙同载,采石风涛”,今有毛宁演唱的流行歌曲《涛声依旧》。江河涛声不是偶尔掠过文人墨客和艺术家的心田,而是一种审美蕴藉和文化心理。卢锡铭离家数十载,客居大都市,功成名就,但故乡“水乡依依、斜阳寂寂”的诗意宁静,永远是他灵魂深处的精神家园。

《枕水听涛》主要内容由故园水韵、乡里乡亲、蜃楼烟雨、龙的嬗变共四辑构成。故乡、故土、故人、故事是一个作家重要的心灵根据地和创作灵感之宝藏,写故乡是众多作家的宿命。自古以来,中国文学实际上一直是乡土文学,城市文学自现代发轫,以《骆驼祥子》为代表,到近些年才逐渐发展壮大。中国现当代大多数作家,一直在乡土题材领域耕耘跋涉,如沈从文的湘西世界,路遥的西北农村,莫言的高密东北乡,毕飞宇的苏北“王家庄”,梁鸿笔下的豫地梁庄等等,已成为中国现当代文学意象之林中的经典代表。评论家张英说:“中国社会最基础的是农民。中国的城市人说到底也是进了城的农民。中国的城市是都市村庄。农民的根性渗透在我们的各个方面,我们的行为方式,依然是农民的行为方式。”(《文学人生:作家访谈录》,上海教育出版社2005年版)。因此,中国的文学艺术创作,自古以来就有“恋土”和“怀乡”的传统。卢锡铭也不例外,他出生于东莞虎门,笔下风景自然离不开虎门风致,以富有柔情与风骨的款款文章,深情书写了故乡的历史文化、风物人事和旧容新貌等。

比如,他在《咸水歌里人家》一文开首这样介绍:“‘水上人家’,是岭南一个很独特的民系,其中的一支,跟虎门又有千丝万缕的关系。……早在史前,虎门境内已有氏族部落及渔民聚居,以渔猎为生,这些便是虎门‘水上人家’的始祖。汉代以后,虎门一代沿海盐业逐步兴起,广大盐民、灶户也兼营渔业。自明代以后,虎门成为莞邑海鲜与咸鱼的主要产地和集散地……水上居民,旧社会被称为‘疍民’,虎门人称之为‘疍家’。‘水上人家’主要从事水上运输和捕鱼,他们以船或艇为家,‘处处无家处处家’,过着四海漂流的生活。”短短百来字,铺展开一幅虎门与“水上人家”源远流长的历史画卷。“水上人家”,听来给人一种神秘和浪漫的感觉。

然而,作者又写道,“‘水上人家’,虽然是漂泊于江海,但还是有他们自己独特的风俗与文化的,他们保留较多的是百越民俗,其图腾为蛇,自称为龙种,……‘水上人’几乎每个人都有一手水上绝活,或搏波击水横渡珠江,或潜入海底扳船救生,或撑篙避开漩流暗礁,或摇橹闯过急流险滩,他们以能当‘浪里白条’为傲。”不仅如此,“水上人家”的风俗,给作者印象最深的还有船家养家禽(三鸟和猪),孩子腰间挂葫芦(防溺水、便于打捞),以及别具一格的婚嫁旧俗。正如《改革开放与广东文艺40年》里所评述的那样,卢锡铭“对生他养他的故乡怀着浓浓的柔情”。散文写作是对心灵世界的耕耘,卢锡铭对故乡用情至真至深,心底柔情自笔端涓涓流淌,但又深明文风之义,炼字造词精确,文韵凝练舒畅,行文明朗刚健,字里行间充满超逸不凡的气度和感染力量,这便是风骨的力量。

《古屋飘溢翰墨香》以一座老屋的的变迁,写了对城镇化发展过程中,历史文物如何保护问题的思考:“农村向城市转变,这是历史的必然,在这华丽的转身过程中,千万注意别毁了有价值的历史文物。倘若楼宇‘长’高了,街道变宽了,优良的传统文化却矮化了,变窄了,这可是一件十分可悲的事呢。”作者的观点和呼吁,彰显了一个读书人、出版人和文化人的使命与良知,也体现出一位散文大家的风范与格局。

“以后每逢周末,我几乎都跟虎叔去海边捕鱼,一则为家人补饥,二则学点捕鱼本领。而最令我感兴趣的是看系在虎叔腰间的那盏渔火,看它在风中雨中浪中闪烁、沉浮与明灭,我常陷入沉思,思索着它蕴含的人生底蕴……”这是《带走一盏渔火》中的文字,作者以澄明的眼光回顾自己少年时代在家乡海边捕鱼遭遇抢劫的经历,讲述德高望重的乡人虎叔参加抗美援朝、后回乡当民兵营长造福乡里和百姓的往事和细节。作者以主人公虎叔腰间的“渔火”为照亮文本主旨的“心火”“明灯”和“火炬”,构思别致,但丝毫无刻意雕琢的痕迹,叙事坦诚流畅,抒情质朴而隽永,一切都那么自然,确非一般笔力可为。

卢锡铭的散文创作,重视文字、辞语的凝练,重视语言的优美灵秀,致力于对心灵世界的开拓和耕耘,怀着对故乡的厚爱与深情,情与气偕,风骨犹然。在散文集《枕水听涛》中,古埠、水乡、咸水歌、自梳女、小巷、骑楼、木屐、木棉、烟雨、芦花洲、磨碟口、伶仃洋、渔火、涛声等意象,是卢锡铭反复书写和吟咏的虎门意象。与其说是一组文学意象,不如说它们已成为一种特有的文化符号,在作者寓风骨于柔情的书写观照中,愈发超凡而挺拔,呈现出一个地域的精神和文化气质。