北京中轴线的记忆

文/兴 安 摄影/许长庆

十四岁我来北京,至今已近五十载,可我竟然没有正儿八经地写过北京。今年7月,“北京中轴线”作为“中国理想都城秩序的杰作”,被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。这个消息,让我产生了写一写北京的冲动。

我是1976年来的北京,从一片遥远的北方草原,落脚一座陌生的城市,两者相距2000公里。那时候,我还不知道,早在七百多年前,我的祖先就已经到了这里,并且奠定了现代北京城的雏形。那时候叫大都,被马可·波罗称为世界上最大的城市之一,“城内外皆有华屋巨室”(见《马可波罗行纪》,冯承钧译),“宫殿和房间的墙壁上都镶有黄金白银”“奢华而富庶”“整座城市就像一个按照正方形来精心布局的棋盘,城市建筑非常漂亮而且设计构思精巧,让人无法用语言来描述”(见《马可波罗:商人·旅人·使者》,劳伦斯·贝尔格林著)。据史家考证,元大都的建设采用了中轴线对称式的建筑风格,完美体现了中原文化与游牧文化的融合。

当然,那时候还没有中轴线的概念,我们一家暂住在南横西街的一座大院子里,院子后墙外是唐代的法源寺,后来听刘兰芳的评书《岳飞传》才知道,这里曾是金朝拘禁宋朝徽宗、钦宗两位皇帝的地方。

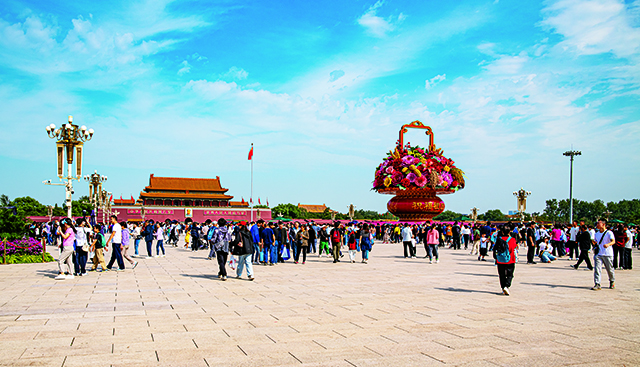

到北京的第二天,我就在邻家小弟的引领下,沿着南横西街,经菜市口、大栅栏,来到天安门广场。那时候的广场还没有修建纪念堂,宽阔无比,只有人民英雄纪念碑笔直矗立,我从正阳门可以直接遥望天安门城楼。我直扑天安门前的金水桥,还有那两座巨大的石狮子,一雌一雄。在我六岁的时候,父亲带我来过一次北京。我爬到雄性狮子上,在它的两腿之间,钻行,抚摸狮子爪下的绣球。那个绣球比我的脑袋还大。后来父亲回忆说,我一直赖在石狮子上不肯下来,怎么劝我都不听,一直到太阳落山,午门关闭,故宫也没看成。关于小时候的另一个记忆是北京站,父亲领着我走进一个房间,再出来时整个环境完全变了,非常神奇,我当时以为是自己被施了魔法,因为父亲一点没有吃惊的样子,我悄悄地保密了这段奇遇,没有问父亲,直到八年后,我们一家搬到北京,我才明白,那不过是我第一次坐电梯的经历。

我扶着金水桥的桥栏,先是仰望主席像,感觉他超乎我想象的大,那双眼睛似乎从哪个角度都能看到我,让我无法直视,也无法躲藏。天安门更是超乎寻常的高大,之前我一直以家乡的盟公署大楼作为参照,想象儿时记忆中的天安门,因为它也是歇山顶式屋顶,飞檐斗拱,雕梁画栋,只是它矮小了很多,屋檐少一层。那尊我曾上过的石狮子,上面也坐了一个男孩,和我当年一般大,大人在下面催促他,男孩却扭曲着脸哭嚎,绝不肯下。我仿佛看到了当年调皮的自己,心生一阵厌烦和愧疚。可怜的那尊狮子,腹部、腿部,还有尾巴,被无数人摸得有了暗黑色的包浆。幸好九十年代以后,狮子的周围竖起了围栏,不再允许攀爬,其实早就应该这样。这是明代的汉白玉质地的狮子,三米多高,历经明清两代至今,其中一头狮子的肚子上还留有明末起义首领李自成用枪扎的一道深深的划痕,清顺治帝为了警醒后人亡国的教训,就让这尊狮子原样保存下来。

石狮子是中国传统文化的重要元素之一,它象征着权力和威严,同时还寓意着祥瑞和幸福,有辟邪驱邪的寓意,保佑人们平安顺利。在我写这篇文章的时候,我坐车经过天安门,特意看了一下这两尊石狮子,它们恰好分立中轴线的两侧,经历了600多年风霜雨雪的侵蚀,依然昂首伫立,守护着天安门,保佑着国家社稷和黎民百姓。

那次之后,我又去过多次天安门广场:1976年10月24日,首都百万军民在此举行庆祝大会;11月24日,参加毛主席纪念堂奠基仪式;1984年的国庆节,给我的记忆最为深刻。我与中央民族大学的同学参加护国徽方阵,手举鲜花,游行走过天安门城楼,还有夜晚的各民族大联欢。我当时穿的是维吾尔族的服装,也就是那次,我在夜空怒放的礼花下,在欢歌笑语的广场上,确定了我的爱情。还是那次,我亲眼见证了清华大学的师生们,走过天安门城楼时打出的“小平,你好!”的标语,震动了全世界,也让世界看到了一个重新崛起的中国……

其实我去得最多的是广场东北侧,正阳门斜对面,大栅栏的北口——那儿有一家文化用品批发店。我当时在宣武少年宫学习绘画,这里是我除了荣宝斋和菜市口文化用品商店,去得最多的地方,因为这里的画笔、颜料和纸张非常便宜。这家店小得不能再小了,与周围的宏大建筑相比更是微不足论。后来我放弃绘画,读了文学专业,这个店也就在我的视线里渐渐消失,听说它在三十年前就被拆除,如果没有这篇文章,我几乎把它完全忘记了。

那个年代,大栅栏还没有重新规划和改建,作为北京城最早的一条商业街,悬挂着不少国内闻名的老字号招牌,有经营中药的同仁堂,有卖布匹绸缎的瑞蚨祥,有做帽子的马聚元,还有内联升、张一元、六必居等等。老北京的民谣里这样唱:“大栅栏里买卖全,绸缎烟铺和戏院。药铺针线鞋帽店,车马行人如水淹。”

在北京的中轴线上,大栅栏是从正阳门往南的延伸,依次是大栅栏、珠市口、天桥、永定门。这二十年来,经过几次改造,尤其是2011年开始的大栅栏更新计划,原样复建了著名的五开间牌楼,它曾经是中轴线乃至整个北京城最为壮观的牌楼。同时,恢复和整修了众多老字号、名人故居、会馆、寺庙、书局等等,让北京人记忆中的明清、民国、近现代等不同时代的建筑和历史文化遗存得以焕发生机。可惜,我很多年没有去过大栅栏了,我只记得临街有一家中国书店,不知道还在不在了,那曾是我在改革开放初期,经常一大早赶来排队,等候开门,抢购“外国文学名著”的所在。

上世纪八十年代是个特别提气的年代,对文学来说也是如此。我大学毕业到了《北京文学》工作,那是我文学真正的起点,让我结识了很多作家和编辑老师,也使我开始慢慢融入北京和北京的文学。

1992年,单位分配给我一套两居室的房子,使我有了属于自己的居所,这时候,我才感觉我成了北京人,它已经完全接纳了我,拴住了我,让我安居此地,别无他念。说来巧合,我的房子就在中轴线的旁边,三环外,安华桥的西北侧,往北几百米就是元大都的城墙遗址。那个时候,我感觉安华桥距离我的单位所在地和平门,很远,几乎要横跨整个北京城,我住的小区周围还能看到城乡结合部的麦田和荒草。妻子开玩笑说,我们是林冲,被发配到了沧州。我说,哪有,从家到单位的直线距离还不到9公里呢。其实我真是为有了自己的房子而高兴。那一年,市面上刚有了山地自行车,我差不多花了我一个月的工资,买了一辆,每周三天我骑着它上下班。

那时候,鼓楼外大街至亚运村的道路开通才一年多,路上车辆稀少,宽敞无比,路面簇新而平坦,我骑着车,经常撒把而行,哼着姜育恒的《再回首》,潇洒而充实。这条路是专为北京亚运会修筑的,之前这里没有路,中轴线到鼓楼戛然为止,往北就是总政大院。1990年,作为亚运会的配套工程,为了贯通北京老城与亚运村的道路,不得不将总政大院一分为二,中间开辟了这条直通亚运村的新路,取名鼓楼外大街。而鼓楼外大街北端与三环交界处,又修建了一座立交桥,取名安华桥,由安华桥往北延伸经北辰路,直抵奥体中心。2008年北京申办奥运会成功后,中轴线又向北扩展,成为奥林匹克公园的轴线,鸟巢(国家体育场)和水立方就建在了这条轴线的边上。

经常穿过北京城上下班,让我有更多的时间了解北京老城和中轴线。我曾几次选择绕道二环路,虽然路途流畅平坦,但实在是有些枯燥和单调,感觉只是为了赶路,看不到老北京的风景。我还是喜欢穿行中轴线,经过鼓楼、旧鼓楼大街、地安门大街、景山西街、南长街、人民大会堂西路,然后转入前门西大街,到达和平门,这是最便捷最有烟火气的一条路线。偶尔,在我时间充裕的时候,我会绕道景山东街,经南池子大街,进入长安街,绕行天安门广场,感受一番正在经济腾飞中的北京,乃至中国的脉搏。

鼓楼那时候还没有开放,没有钟声,也没有时间博物馆,仿佛它沉睡在历史的废墟之中。直到2018年,作家莫言在这里举办“墨迹”展,我才第一次走进了鼓楼。鼓楼其实叫钟鼓楼,即钟楼和鼓楼的合称。它始建于元代,是元大都的中心,马可·波罗在书里有过记载:“城之中央有一极大宫殿,中悬大钟一口,夜间若鸣钟三下,则禁止人行,除产妇与病人需要外,无人敢通行道中。纵许行者,亦须挟灯火而出。”宵禁制度早在3000年前的周朝就有了,即在“一更三点”的时刻,城门关闭,百姓不可随便走动,官府给出的理由是便于城市安全、社会治理、维持秩序等等。据史料记载,中国古代只有北宋时期取消过宵禁,使开封成为一座“不夜城”。我以为,宵禁这种制度可能源于古代照明设施的不完善,但更重要的原因是古人缺乏安全感。很难想象今天的我们生活在黑暗的城市中,没有路灯,没有夜生活,古今对照之下,方能感受社会与时代的进步了。

从鼓楼旧大街前行,在地安门的交接处,我发现了一座古桥。每回我骑车到了这里,都会歇口气儿,手扶斑驳粗陋的桥栏和望柱。我惊讶于北京还有这么沧桑破败的古桥,它一定有故事和来历。我问了桥边闲坐的老人,才知道这桥叫后门桥,是元代遗留下来的单孔石拱桥,距今已经700多年了。然而我站在桥上却看不到两边的河道和风景,两块巨大的广告牌,遮挡了我的视线。我绕过广告牌,竟然也没看见河道,只有一片老旧灰暗的房舍,杂乱无序地纠结在一起。难道这是一座旱桥?我问那位老人,老人说:我小的时候这里是有河的,叫玉河,五十年代,实施河道改暗沟工程,将河床填埋,铺上石板,上面盖了这些房子。几十年过去,房子破旧了,有碍观瞻,影响市容,就立了广告牌遮遮丑。事后我咨询了几个老北京的朋友,竟然没有一个人知道这座桥。后来,我在读《元诗别裁集》的时候,看到杨载的一首诗《送人》:“金沟河上始通流,海子桥边系客舟。却到江南春水涨,拍天波浪泛轻鸥。”诗中的“金沟河”是现今永定路以北的金沟河路,是元代水利专家郭守敬主持开挖的古金沟河道。而“海子桥”就是后门桥,元代叫万宁桥,由此我才慢慢揭开这座桥的身世。后门桥是元代北京城非常重要的交通要道,玉河东连通惠河,西接积水潭,桥上可人车通行,桥下有闸口制水。平时通过蓄水开闸,让京杭大运河上的客货船只穿过桥洞,抵达大运河的终点——积水潭码头。可以想象,当年这座桥是多么繁荣、风光,人声鼎沸,熙来攘往,但是随着明清两代,北京城的南移,积水潭码头的地位逐渐衰落,水域面积也大大缩小。后门桥与闸口也失去了枢纽的作用,以致后来成为无水之河,无名之桥。

直到1999年6月,北京市政府实施大规模整修后门桥及其周边环境,拆除了桥栏上的广告牌以及东、西河道上的建筑,疏通河道,修筑岸墙、复原桥身,终于使后门桥重见天日。

2022年春天,我再次来到后门桥,这时候,后门桥已经恢复了它最早的名称“万宁桥”。被遮蔽了近七十年的玉河,清澈而明净,倒映着岸边的垂柳,尤其吸引我的是两岸对称摆放的四尊镇水兽,这是疏通河道时从淤泥中挖出的元明清三朝的遗存。其中一只简略朴素,侵蚀严重,颌下镌有“至元四年九月”的字样,这是元世祖忽必烈的年号。其余三尊该是明清时期,鳞甲清晰,脊背和尾巴线条弯曲流畅,怒目圆睁,俯视着水面。桥体两侧的拱洞上各有一个螭首形的排水孔,称“螭首散水”。螭是中国古代神话中的龙生九子中的第九子,也叫螭吻,是龙与鱼交合而生,民间也称鳌龙,以它镇邪避灾。有人会问,古人以四条镇水兽,还有两只鳌龙,庇护这条玉河,为什么它还会埋没于地下?我的回答是,无论龙与兽,都不过是一种象征,寄托了人们美好的愿望,而真正源远流长的是一个民族的文化和传统,还有人类对未来生活的向往和信念,这是高于一切的真理。

如今,万宁桥已经被确定为“北京中轴线上的第一桥”,它不仅在北京中轴线“申遗”过程中扮演了重要角色,并且它还是北京唯一一座至今还在使用的元代古桥。

1997年,我又搬回到了城里,住在府右街的力学胡同,这里紧邻中南海和西长安街,是北京城的中心地带,周末领女儿步行去天安门只用二十分钟的时间。与单位距离的缩短,使我不必奔波于路途之中,这是现在很多上班族求之不得的愿望,但是,我发觉我每天活动的空间缩小了。上班下班,一来一往,只有几分钟的距离,但由此也让我错过或者疏略了这个城市的很多细节。新千年以后,我经常以出租车代步,每次出行都是行色匆匆,直奔目标地,我熟悉的这座城市仿佛成了车窗里快速退去的布景,越来越远,也越来越生分。

前些天,为了完成这篇文章,我计划重走我在九十年代骑车穿行了无数次的中轴线,回望那些我熟识的街景和古迹,唤醒我更多的回忆,但因种种原因没能成行。我是相信记忆的,因为它能把生活中最值得记住的事情牢牢地留存下来,并且在它最需要我诉说的时候清晰地呈现出来。我对北京的记忆就是这样。

六十岁之后的我已经成了地地道道的北京人。在我年轻的时候,我还经常计算我到北京来的时间,比如,在我28岁生日的时候,我在北京的时间与在故乡呼伦贝尔的时间相等。那会儿我还感受不到我已经是北京人,当我过了三十岁,我在北京的时间大于我在故乡的时间的时候,我开始主动融入北京,逐渐地把它作为自己的第二故乡。