陈嘉庚与集友银行(连载三)

第二章 砥砺奋进 栉风沐雨

1949年10月1日,中华人民共和国成立,中国人民从此站起来了,中华民族走上了实现伟大复兴的壮阔道路。中国共产党将中心工作由革命战争转向恢复和发展生产上。其中一项重要的措施就是整顿金融秩序,逐步建立新的货币制度和以中国人民银行为中心的金融机构体系,从而为国民经济恢复重建提供资金保障。集友银行厦门总行应时而动,于1949年10月申请复业。

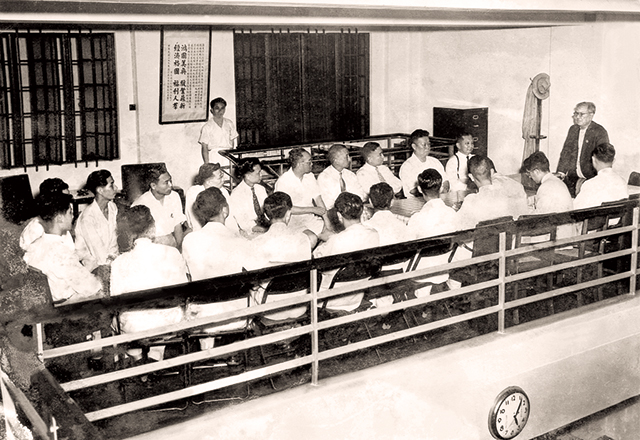

20世纪五六十年代,集友银行厦门总行位于厦门轮渡海后路的旧址(照片原件现由陈为民珍藏)

当时战火虽然平息了,但是以美国为首的西方国家采取“不接触、不通商”的遏制政策,孤立和封锁新中国。而实行自由港政策的香港,于重重封锁之中为新中国外交和经济打开了一扇窗户。香港集友银行凭借地利之便,成为内地集友银行对外交往的桥梁,积极联络海外股东、争取资金支持厦门总行复业发展。1950年,集友银行厦门总行增设上海分行(集友银行厦门总行简称“厦行”、上海分行简称“沪行”)。两地集友银行密切配合,共同支持陈嘉庚修缮和扩建集美学校和厦门大学,为祖国文教事业及经济发展贡献力量。

1972年,集友银行厦门总行及上海分行先后收归国有,融入国家银行体系当中。香港集友银行在面临困难和挫折时选择依靠祖国,于1970年加入中国银行,保留集友银行名称,秉承创行初衷和使命,立足香港,继续前行。

第一节 内地诸行 收归国有

1949年10月1日,中华人民共和国成立,中国金融业翻开了新的篇章。人民政府对官僚资本金融机构进行接管,并改造私营金融机构;同时建立国有银行体系,以国家立法形式确立中国人民银行作为中央银行的地位,由其在全国建立统一的金融市场。1949年10月17日,厦门解放,原国民党政府时期的“四行、两局、一库”及省、市银行被厦门军事管制委员会接管。10月21日,中国人民银行厦门分行成立。10月24日,中国银行厦门分行重组开业,成为中国人民银行厦门分行领导下的国家外汇专业银行。新中国成立之初,为了促进国民经济恢复,政府鼓励私营银行在遵守相关法令的前提下开展业务。1949年10月,集友银行厦门总行申请复业。按照《华东区私营银钱业管理暂行办法》规定,总行资本额定为旧人民币6000万元,分为20000股,每股3000元,并限12月底缴纳完成。此前,集友银行厦门总行历次所增资本因货币贬值耗损殆尽,再加上股东分散在海内外各处,要恢复营业谈何容易。当时西方国家已开始对中国实行外交孤立和经济封锁,海内外资金流通、人员来往都不便利,一时间难以召集股东商讨增资复业的种种事宜。在这种情况下,香港集友银行成为联通内外的桥梁,对集友银行厦门总行复业以及后来在上海开设分行起到了非常重要的作用。

集友银行厦门总行复业所需的6000万元人民币,经过身兼厦、港两行总经理的陈厥祥筹划联络,设法征得董事长陈六使、董事李光前等人的同意,由香港集友银行先代各股东垫缴。集友银行厦门总行的复业手续得以在规定期限内完成。1949年11月13日,经中国人民银行厦门支行核准,集友银行厦门总行复业。当时除总经理陈厥祥外,主要职员有协理贺秩及林承志、副理刘丕扬、主任秘书邱方坤、营业主任陈福例、会计主任陈维羆等。由于陈厥祥常驻香港,集友银行厦门总行日常事务主要由协理林承志主持。林承志曾先后就学于集美小学、集美师范,还获得集美学校“成美储金”资助到日本东京明治大学攻读经济学,学成后曾任集美学校教育推广部视察一职。1948年,他经集美校董会董事长、集友银行代理董事长陈村牧介绍进入集友银行厦门总行任协理。陈厥祥赴香港后,集友银行厦门总行的具体事务便一直由他负责。在他主持下,集友银行厦门总行获准为办理外汇指定银行,着重办理侨汇业务。他充分发挥熟悉经济工作以及海内外联系面广的优势,不少华侨华人信任他,在国内投资、兴办公益事业的资金都请他经手。他深得陈嘉庚倚重,20世纪50—60年代,陈嘉庚在厦门的全部流动资金全权委托他管理。据时任陈嘉庚秘书的张其华回忆,陈嘉庚每次从集美至厦门通常都会到集友银行厦门总行,赴北京时也经常写信给集友银行厦门总行交代经费安排、银行长短期存款等待办事项。

20世纪50—60年代,陈嘉庚主持修复、扩建集美学校和厦门大学,从海外募集了大笔资金。这么做不仅是为了支持两校建设,也是为了给国家争取外汇。陈嘉庚交代林承志将这些侨汇以人民币形式存入集友银行厦门总行。据林承志回忆:“不少校友从关心集美、厦大出发,怕人民币贬值,影响修建校舍的经费,劝陈嘉庚把存款改为‘保本保值存款’或‘外币存款’。陈嘉庚不但严加拒绝,而且调进更多外汇。新中国成立初期十年间,由我经办以人民币形式存入集友银行厦门总行,并经常保持余额约有人民币二三百万元。果然,经过人民政府采取有效措施,迅速恢复工农业生产,增加财政收入,并厉行节约、杜绝浪费以后,不到三年,我国财政经济就实现了根本好转,币值提高,物价稳定,许多人都十分钦佩陈嘉庚眼光远大,料事如神。有一位归侨曾经向陈嘉庚请教,有何宝贵经验,他说:‘有两条,一要有祖国做靠山,二要有经济眼光,还要有政治眼光。’”在陈嘉庚的影响和支持下,集友银行厦门总行努力经营侨汇、外汇业务,颇有成效。

1950年,陈嘉庚途经香港,考察香港集友银行并发表演说

1950年前后,政府遏制通货膨胀、鼓励私营工商业发展的措施收到了一定效果,物价开始稳定,市场也日渐活跃起来。总经理陈厥祥等人认为这是扩展业务的好时机,经与董事长陈六使、董事李光前等人商议后,决定申请设立上海分行。陈嘉庚大力支持筹建上海分行的决策,委托集美学校校友、集友银行厦门总行主任秘书邱方坤前往上海负责筹备工作。据邱方坤回忆:“陈老对办好和发展集友银行寄予极大期望。1950年要我筹建集友银行上海分行,并出任上海分行副经理。”在集友银行厦门总行任协理的贺秩也前往上海支援筹办工作。同年9月27日,集友银行厦门总行获中国人民银行厦门支行批准增设上海分行,资本额核定为旧人民币5亿元。总经理陈厥祥征得董事长陈六使、董事李光前等人的同意,由香港集友银行代各股东垫缴股款。同年11月20日,集友银行上海分行开业,行址设在上海延安东路21号,经营外汇业务、进出口贸易结汇及私营企业存放款业务。香港集友银行常务董事叶采真受陈嘉庚的指派从香港赴沪参与筹备工作,并担任上海分行经理。可见当时香港和内地集友银行互相扶持,共同襄助陈嘉庚的事业。1952年,叶采真病逝,邱方坤接任上海分行经理。

为了支持上海分行,陈嘉庚将其从海外争取来的资金拨出一部分存入上海分行。国家对集友银行十分照顾,集友银行也不单单是一家侨资银行,更是陈嘉庚及其襄助者为支持集美学校、扶助教育事业而创办的。1951年5月,集友银行厦门总行获准代理中国人民银行各项储蓄存款。1952年获准代理中国银行华侨储蓄存款业务。至1953年,上海分行的业务有了较大的发展。1954年6月28日,集友银行厦门总行董事会的报告中写道:“在国营(有)经济领导与全体职工努力经营下,业务进展,数年来略有盈余,而一九五三年获利较多,计二十一亿余元。”时任上海分行总经理邱方坤后来回忆:“上海集友银行在中国银行领导和照顾下,并得到陈老的支持和香港集友银行的密切配合,于一九五三年下半年大力开展外汇业务,收益增加。”

1953年,国家开始对私营工商业进行社会主义改造,通过公私合营逐步转变其性质,最终建立起社会主义公有制。到1956年,私营工商业社会主义改造基本完成。在这种时代氛围中,集友银行厦门总行董事会向各股东发出将股份捐献给集美学校的号召,得到了主要股东的热烈响应,并于1953年基本完成捐赠,集友银行的公益色彩以及“以行养校,以行助乡”的宗旨得以强化。1954年6月28日,银行董事会在给厦门市财政经济委员会的报告中对此作了说明:“设立本行目的,在补助集美学校经费之不足,故本行每年盈利,除章程中规定提百分之二十补助集美学校经费外,各股东历年分配所得之股息红利亦均捐赠集美学校。自一九五三年起,各股东并将股本股权全部赠献集美学校。现在本行实集美学校之附属企业也。”林承志回忆:“由于集友银行的创办旨在支持集美学校,扶助教育事业,股东只有出资增资的义务,从未在应得的股息红利中提取分文,故其性质绝非一般私人企业所可比拟,正因为此,所以受到了政府的特别照顾,周总理还亲自过问其事。也正因为此,集友银行厦门总行仅有十多人(绝大部分是集美校友),却担负着数十人办理的业务量,如非大家通力合作,团结一致,不分彼此,当仁不让,大大提高了工作效率,那是不可能设想的。……校主对于集友银行的存在、发展及其所起的作用是满意的。他老人家曾经对股东们说过:‘要靠集友银行发财,那是不可能的,但可作为集美学校的联络处,为集美学校服务耳。’这就说明了集友银行存在的意义,决非股东个人想赚钱,因此,全行同仁们对此咸引为荣。”

陈嘉庚积极响应国家政策,认为银行是国民经济的主要部门,厦、沪两间集友银行应由国家经营。据他的秘书张其华回忆:“他拥护过渡时期总路线,拥护私营工商业的社会主义改造。1953年10月,时任华东行政委员会副主席的他,以亲身经历在华东行政委员会扩大会议上,大谈工商业改造对国对己的好处,批评那些‘宁做小国之君,不做大国之臣’的人是鼠目寸光。当资本主义工商业改造已逐步展开,一批批私营企业已走上公私合营轨道或一步登天成为国营(有)企业时,所有权属集美学校的厦门、上海集友银行以及华侨办的集美至同安段的同美汽车公司,由于所有权和资金所限,业务出现萎缩和亏损。嘉庚先生遂于1954年12月13日和1955年2月6日致函周总理,请求将这两间集友银行交由国家管理;请求政府接管同美汽车公司,企业尚余资产由国家收购。”周总理于1955年3月26日复函陈嘉庚并指示中国人民银行:厦门、上海集友银行事,仍继续经营,业务上由国家银行帮助,多分配一部分侨汇与放贷业务,保证集友银行有利可图,不使亏损,多余人员可安置在国家银行。

中国人民银行接到周总理的指示,非常重视,马上采取了有力的措施。派员对集友银行的经营状况进行调查,经与陈嘉庚、陈村牧、林承志、邱方坤等人商讨,最终制定出切实可行的办法。时任厦门市人民银行行长张可同是此事的主要参与者,多年后仍清晰地记得事情的始末:“厦门的金融行业,除国民党时期的中(央)中(国)交(通)农(业)四大银行、一库(中央合作金库厦门支库)等被我政府接管外,其他的福建省(市)地方银行和15家商业银行等都被改造,直至办理结束,仅保留集友银行,华侨银行亦获准在上海设立分行。由此可见,中央高瞻远瞩,对侨资银行多么重视,给予特殊照顾。然而国际反华势力对我国实施遏制政策,采取封锁、禁运、限制等恶劣手段,妄图扼杀新中国政权于摇篮之中。我则针锋相对,采取以牙还牙,实行反封锁、反禁运、反遏制等一系列措施予以反击,在此形势下,金融等行业不免遇到了困难,集友银行处在侨汇大都中断、业务量锐减、营业收入下降的严重局面,影响到集美学校、厦门大学部分经费正常支出。主持集美学校校董会工作的陈村牧及时向校主(嘉庚先生)汇报了集友银行所面临的困境,嘉庚先生对此十分关注。于是,嘉庚先生决定由村牧通过集友银行协理林承志约我去集美陈嘉庚的住所探讨解决办法。陈老希望国家银行给予关照,当时在场的是嘉庚先生和村牧、承志和我四人,交谈磋商结果,我根据国家规定的有关政策和集友银行的实际情况给予该行代理国家银行储蓄业务,力争海外侨汇,内部樽节支出,并帮助研究开拓其他领域业务,改善经营管理,提高服务质量,努力增加营业收入。这次面商取得圆满结果。”上海方面,人民银行除增加储蓄代办费,还将上海人民银行邑庙区人民路储蓄所划归集友银行代理。同时,厦、沪两行大力加强与香港集友银行的联系,与之密切配合,努力争取侨汇及出入口结汇业务。从此,集友银行经营方向更加明确,基础更加牢固,业务稳步前进,年年均有收益。

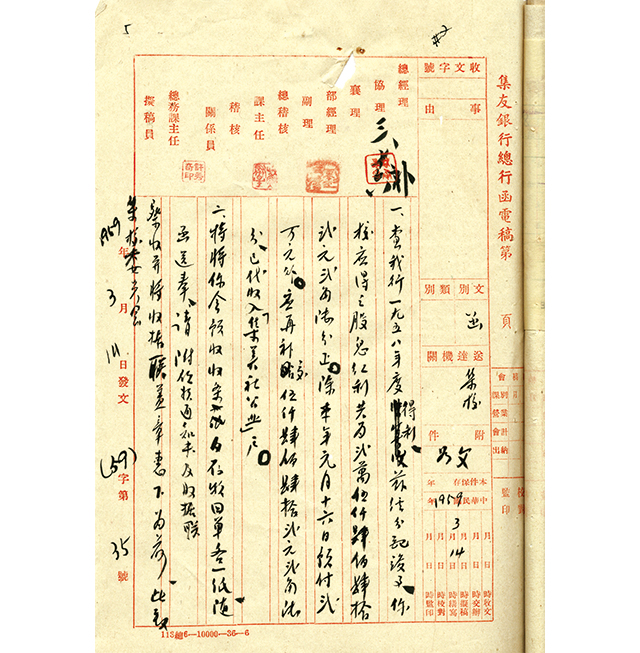

1959年,集友银行厦门总行函告集美学校1958年度股息领取事项

1961年,陈嘉庚在北京逝世。临终前,他仍然牵挂着集美学校,在遗嘱中强调学校一定要办下去。陈嘉庚去世不久,“大跃进”和“文化大革命”的冲击接踵而至。在“文革”时期,内地银行业遭受重创,商业性金融机构被撤销,银行职能被削弱,业务活动无法正常开展。1972年,集友银行厦门总行、上海分行等内地各行相继由中国人民银行接管,改为国有。集友银行厦门总行的“财产器具、债权债务经全面清理、造册后,全部移交厦门市人民银行。原集美校董会的股权,也同时办理移转手续”。集友银行厦门总行主要经营侨汇及入口结汇业务,因此其业务由专营外汇业务的中国银行接手,“转入厦门中国银行继续办理。同香港和国外的业务关系,由厦门中国银行接续”。自此,内地诸行融入国家银行体系当中。

1978年,党的十一届三中全会后,党中央作出把工作重心转移到社会主义现代化建设上来,实行改革开放的历史性决策。随着金融体制改革有计划、有步骤地展开,银行业恢复了生机,向专业化转型,相继恢复、成立了农业银行、建设银行、工商银行和中国银行等四大银行。1984年,中国人民银行开始专门行使中央银行职能,其工商信贷和储蓄业务被分离出来,由新设立的中国工商银行承接。在中国银行业拨乱反正的大潮中,集友银行厦门总行位于海后路27号的旧址,改成了中国工商银行厦门分行集友储蓄所。(连载三)