人在漳州

文、摄影/马 力

一

这个黄昏,我是在漳州古城度去的。

城中的老街,差不多都铺砌青色条石,透出式样的古。赶上下班的当口儿,满街人。宽宽窄窄的街,幻作宽宽窄窄的河,时间之河。行人在这中间移动,有的稍快,有的稍慢,终是向前的。我在街角站了片刻,就挤进人群,走入这座城市的深处。我迎着一张张新鲜的面孔,一点不感到陌生,和悦表情带来的暖意让我熨帖。

人,是最生动的角色,不管在历史活剧里,还是在现实场景中。我把目光射向摩肩的男女,他们也把目光投给我。彼此都在亲切的注视中感受微笑的力量,如同逢着会心之友那般。

在素怀追昔之念的我这里,目光是从心间吐出的丝,织成网。可是呀,再密的网,也搜不尽值得忆恋的过往。

我的思绪飞向老去的年代。我从或远或近的背影上,看到了漳州的古今。

二

古城是一棵树。本地人如枝头的叶,岁岁年年,荣枯便是生涯。

古城街景

修文西路有一家店,专卖笊篱。大大小小的笊篱,挂满门扇,路人都要停下脚,瞧上一会儿。女店主手里正编着一个笊篱,很精致,简直就是工艺品!店内的牌子上题着四个字:笊篱人生。百年传承的民间手艺,成了漳州的非物质文化遗产。

澎湖路旁,缓缓地流淌着一条宋河。我能从水纹的微漾中,感到时光的流动。河上的安丰桥边,轻摇的波影映着一座木偶艺术表演馆。漳浦人杨胜、龙海人郑福来,悉因布袋木偶艺术表演而扬名。二人主创的《大名府》《战潼关》《卖马闹府》《蒋干盗书》《大闹天宫》《雷万春打虎》诸戏,珍为瑰宝。木偶戏的巧妙,我说不上来,可我明白,坐而赏之,在声腔乐调中细品其表演艺术和舞台美术,当是精神的饱饫。漳州布袋木偶戏与木偶头雕刻,也是尽心传承的“非遗”。

更有多位本地人,大可夸说。

香港路上的两座石牌楼,均建于明代。路狭,牌楼在形制上并不缩其尺寸:三间五楼十二柱,通体高过十米,矗在那里,派势大得压过路旁的番仔楼。

尚书探花坊,是为一个叫林士章的漳浦人造的。这个人,在南京和北京的国子监做过祭酒。元明清三代,国子监是最高学府,祭酒就是校长。这个差事,较为清闲,薪俸不厚。此人后来升了官,当了礼部尚书。乡人以功名为荣,立坊,就不奇怪。牌楼的装饰,是以锼镂的手段实现的。檐额之下的竖匾,镌出活泼泼的游龙,又将“恩荣”两个正楷字刻了上去。意思明摆着:林士章的荣耀,因隆宠而来。南北明间所镂“尚书”“探花”四字,自含骨气。

尚书探花坊

三世宰贰坊,为龙溪人蒋孟育和其父蒋相、祖父蒋玉山而造。蒋孟育,官至吏部右侍郎,赠尚书。他的父亲与祖父,均为赠侍郎。尚书、侍郎的前头加一个“赠”字,是说这官职是死后循例追授的。宰者,官也;贰者,副也。看官衔,蒋家三世都为侍郎,任的全是副职。官场上的配角,到了自己的生命中,却是胆气堂堂的主角。不管怎样,乡人与有荣焉,便将“三世宰贰”“两京敭历”这八字,勒于牌楼的两面,也把蒋氏居官的政声治绩彰示得分明。

凝注,是感知眼前牌楼的理想方式。额枋、月梁、花板上的雕饰,所经年月太久,有点模糊了。是凤鸟纹、蟠龙纹,还是卷草纹、缠枝纹?我一时看不出。承托梁枋的雀替,皆作龙形,不失腾骧之势。静立的牌楼,因之昂霄。

两座石牌楼,有很深的纪念意味。我好像瞧见林士章和蒋家三人,站在路边跟游客打招呼。

文庙对面,是一座门牌上标出“龙眼营100”字样的院子。院子里有一栋双层小楼,辟为文学馆,纪念三位漳州籍作家。他们是:生于平和县坂仔镇的林语堂,甲午战后随父亲许南英从台湾内渡福建、落籍漳州的许地山,生于南市街(现香港路)的杨骚。

《林语堂自传》是一篇充满回忆的文章。人生最初的记忆总是和家乡关联的。在《少之时》一节里,他说:“在造成今日的我之各种感力中,要以我在童年和家庭所身受者为最大。”家庭的爱、自然的美,给了他一个快乐的孩童时期,并让他走对了成长的路。“在童时,我的居处逼近自然,有山、有水、有农家生活。……在我一生,直迄今日,我从前所常见的青山和儿时常在那里捡拾石子的河边,种种意象仍然依附着我的脑中。”他眷恋依稀如旧的甜美年光,“记得,有一夜,我在西溪船上,方由坂仔(宝鼎)至漳州,两岸看不绝山景、禾田,与乎村落农家”,凉夜,岸边的竹树、高悬的船灯、悲凉的箫声、水上的微波,满具诗意,又是一幅天然图画。夜泊的光景,丰富了精神上的所有物,他觉得“如果我有一些健全的观念和简朴的思想,那完全得之于闽南坂仔之秀美的山陵,因为我相信我仍然用一个简朴的农家子的眼睛来观看人生”。故园风物给了这位乡村少年一个美而温馨的梦。

现代散文中,许地山的《落花生》是有名的一篇。上语文课,要学它。听人讲,《落花生》是在漳州城东南隅的丹霞书院里动笔的。真的吗?许地山曾入设在漳州的福建省立第二师范学校做教员。从缅甸返国后,重回此校任教职,该校附小的主理(校长)也由他兼任。这座师范学校的校址,即在当年的丹霞书院。这么一想,我听来的那个说法,并非无端。更细的,我就不知道了。

漳州文庙

许家的训教,是从一粒花生开始的。许南英对子女们说:“这小小的豆不像那好看的苹果、桃子、石榴,把它们的果实悬在枝上,鲜红嫩绿的颜色,令人一望而发生羡慕的心。它只把果子埋在地底,等到成熟,才容人把它挖出来。”这番言语入了许地山的心,他说:“人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。”《落花生》里这些朴实的话,我打小便记牢了,且一遍遍地在心上温过。那道理是深的,给人一个方向。有了这方向,便不会迷茫地度日。

到了许燕吉这辈人,家风不改。许燕吉写过一本自传,印成书,叫《我是落花生的女儿》。书的《前言》里有几行文字:“我是许地山的幼女,可惜在他身边的时间太短,但他那质朴的‘落花生精神’已遗传到我的血液中:不羡靓果枝头,甘为土中一颗小花生,尽力作为‘有用的人’,也很充实自信。”这书的勒口印着她写给读者的寄语:“我希望你们既看到水面上的花,也看到下面那些不怎么好看的根。”谆切之言、恳诚之意,皆从自己的生命经验中来。

许地山的创作,在小说和散文两种体裁上显示出成绩。他对中国的新文学尽了很大的心力,而那一种复杂的倾向,也在他的作品中难以掩饰地表现着。茅盾说“这便是落花生的人生观。他这人生观是二重性的。一方面是积极的昂扬意识的表征(这是‘五四’初期的),另一方面却又是消极的退婴的意识(这是他创作当时普遍于知识界的)”。文学研究会的作家,对于描写社会现实甚力,而许地山又擅于摹绘异国风物,笔墨带着浓郁的浪漫气息。“在作品形式方面,落花生的,也多少有点二重性。……他这形式上的二重性,也可以跟他‘思想上的二重性’一同来解答。浪漫主义的成分是昂扬的积极的‘五四’初期的市民意识的产物,而写实主义的成分则是‘五四’风暴过后觉得依然满眼是平凡灰色的迷惘心理的产物。”这照例是茅盾的看法。

古城外东门街北侧有条管厝巷,巷内的许家故居,留了下来。

杨骚,是怀着革命情绪与进步精神的新诗先行者,也是左翼诗群中饶有创作成绩的一位。迎着烽烟奔冲的他,脉搏跟着现实生活跳动,与时代共呼吸。他的诗歌里,有民族的血与火,有战斗的刀和枪,也有苦难中的绵绵乡愁。唐弢主编的《中国现代文学史》说杨骚的长篇叙事诗《乡曲》表现了要“打碎这乌黑的天地”的愿望和信心,又评价他的诗歌“笔调清新,具有浪漫主义气息”。他的抒情诗《福建三唱》,是对家乡风物深挚的颂赞,是对沦陷国土含悲的怀恋:“朋友,你问吗,我的故乡?/唔,我的故乡,/不是吉林,奉天,/是福建芗江。/那儿没有大豆,高粱;/那儿有米,麦,甘蔗,/山田,水田……/哦,我爱我的故乡!//

朋友,你问吗,我的故乡?/唔,我的故乡,/不是热河,黑龙江;/是厦门,泉漳。/那儿没有人参,蛤士蟆;/那儿有荔枝,龙眼,/岩茶,水仙……/哦,我爱我的故乡!”沉黯的岁月里,他那颗滚烫的诗心始终向着眷恋的家山,向着明亮的天空。他期盼霞辉般的胜利之光降临于祖国的土地上。人们把“抗战诗星”这个放着光彩的荣衔加在杨骚身上,他因之在现代诗界留名。

在抗敌的历史背景下,和蒲风、穆木天等人共同发起成立革命文学社团——中国诗歌会,致力以“大众歌调”唤起百姓,也是杨骚在文学组织工作上的实绩。这一文学群体以创作上的努力,使革命现实主义诗歌在左翼文艺运动中获得较大发展。

我读过几则鲁迅日记,都提到杨骚。

人间岁月如流水。放眼今朝,各个以漳州为乡的人,有的依然感受着世间的苦乐,有的已经走了,永远地走了,却又像从未离去。

院子里开着花,一团红。是三角梅。

三

古城是一棵树。外来人如栖枝的鸟,朝朝暮暮,衔取多少好景。

这里比大城市少了些喧沸,比乡村多了些繁华。我把眼光放出去,都是画。

街边搭盖了廊子,燕尾脊向天而翘。一些人闲坐着。他们大多上了年纪,瞅着热闹的街景,心里不闷。几个园丁正在廊前剪枝,忙活停当,离开两步,瞧瞧,花木神气多了。一旁的人,似也合了心意,脸上挂了笑。

馆内的林语堂作品

古城文学馆

好些小摊摆出来。十字街头,一个姑娘身前堆着切开的橙子,手边一台榨汁机。漳州的果冻橙,皮薄肉厚,爆甜多汁,它有个好听的名字:红美人。谁想尝尝,现榨现喝。

有位妇女,支起一个方桌,摆了许多透明的食盒,盒子里盛着的,是一种看去软糯的小吃,如果我猜得不错,八成是麻糍。

天色转暗。街心上了灯,一盏依着一盏,纷若丛蕊。灯箱上闪出的,是各家店铺的字号。眸光一碰,夜市的繁华竟让我领受不尽。

逢着饭点儿,大酒店的调鼎之香颇能招诱胃口。郁达夫说,福建天然物产富足,“又加以地气温暖,土质腴厚,森林蔬菜,随处都可以培植,随时都可以采撷。一年四季,笋类菜类,常是不断;野菜的味道,吃起来又比别处的来得鲜甜”,加之“作料采从本地,烹制学自外方,五味调和,百珍并列,于是乎闽菜之名,就喧传在饕餮家的口上了”。到了闽南,飘香的肴馔恰好给郁氏的品评做了佐证。碧绿炒鳕鱼、孜然焗鲍鱼、酱煎石斑鱼、红烧大鲍翅、鲍汁扣海参、贵妃芙蓉虾仁诸种上好闽味,写满店家菜单,一度牵紧我的视线,味觉也给唤醒了。可我不是一个贪求饮啖醉饱的人,我实在还朝小排档上的四果汤、莲子圆、面煎粿、猫仔粥、沙茶面、锅边糊倾心。锅边糊是用米浆做的,又薄又滑,嚼在嘴里挺有韧劲儿。汤底加了花蛤、虾米、蛏子,很鲜。再添上豆干、笋干、香菇、大肠、炸蒜,就着油条吃,真叫一个香!这才是家常味道。灶前,掌勺师傅紧忙活。瞅着瞅着,我入了神。这儿的吃食,兴许只有他们才能做出味来。当街而食,配上耳旁热闹的市声,一饮一啄,殊觉轻畅。

漳州人爱吃生烫:海蛎、猪肝、鸭肠、玉米、豆腐、海草……放进笊篱,下到一锅白水里,焯熟,滑入碗,兑上高汤,便可动筷子。好吃吗?那还用说!下锅翻煮的食材,可达百种。我见过北京街边的麻辣烫,比较起来,这里的生烫,口味可要清淡多了。

食在漳州,我看无妨这样讲。

古城的夜街,自有纯粹的市井风味,气氛也是闲逸的。许地山说:“凡美丽的事物,都是这么简单的。你要求它多么繁复、热烈,那就不对了。”在这里,深街浅巷中的普通门店,显出日常生活的美与光。走在这样的街上,我呼吸的空气是轻松的。假若我所见的诸般景象真的“繁复、热烈”,反会受不惯。

老街人家,爱这平日的烟火气。

尤为夺人的,是具备美的形式的建筑。上面提到的文庙,最应费些字句。它在修文西路。庙墙的颜色是红的,歇山式殿顶上的鳞瓦也是红的。四近宅舍无法与其比美。太阳好的时候,檐脊上密覆的瓦片一片明耀,宛似赤色的水波轻轻荡漾,雄峻的楼殿蓦地显出生动的神情。

庙门前,泮池在焉,不是半圆之状,而是长方形,也无拱桥,很似一个规整的水塘。明太祖洪武元年,始设漳州府。府治在龙溪县,即今漳州市芗城区。我游览的漳州古城,恰为其地。这一塘水,成了府学的象征。

我入庙,不看仪门、丹墀、祭台何等堂皇,也不看大成殿檐下的蟠龙廊柱怎样崇壮,且从正脊那番飞甍跃瓴的气韵中领略闽南栋宇的建造之妙。我另有所寻。行至东庑北端,我的眼珠定住了,康有为亲撰并手书的《重修漳州学宫记》碑立在这里。

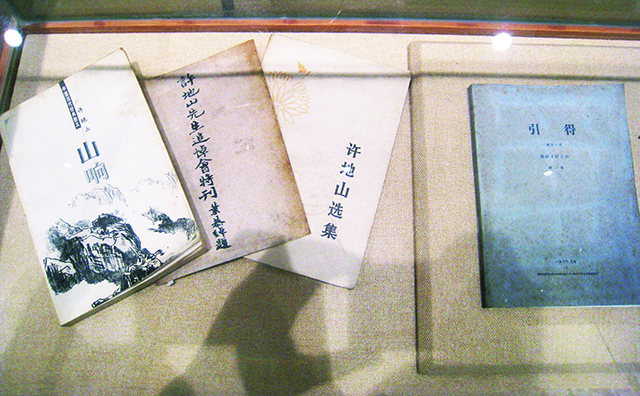

馆内的杨骚作品

馆内的许地山作品

康有为擅以波澜老成之笔,书写时世之艰,又好为议论,而寄慨尤深。为漳州学宫所撰之《记》,劈头一句“人类不能无教也”,乃全文之警策。“于《春秋》有据乱、升平、太平三世之等”,更是言及他的思想核心——三世说。康氏《春秋董氏学》是一部鼓吹变法的著作,里面讲:“乱世者,文教未明也;升平者,渐有文教,小康也;太平者,大同之世,远近大小如一,文教全备也。”在他看,所谓“三世”,是孔子的非常大义。在《春秋笔削大义微言考》中,康氏亦阐述此种历史进化论,云:“每变一世,则愈进于仁。仁必去其抑压之力,令人自立而平等,故曰升平。至太平而人人平等,人人自立,远近大小若一,仁之至也。”他赓扬孔子之说,将“仁”看得很高,几可视作个人、家庭、社会、国家伦理的根底。臻此完美境界,当然要靠文教,故而“吾国数千年来,衮冕捂绅逢掖莘莘,皆奉孔子为国教。郡国州县立庙置学,皆严孔子之祀,读孔子之经”。偏在东南一隅的漳州,立学于北宋庆历四年,又因朱熹来此,以儒为教,方有“巨儒辈出,理学炳盛”的局面。入泮读经,“兴于诗,立于礼,成于乐”,中国的先圣古贤,早已做着人格教育和心灵建设的工作了。

一心向儒的康有为,认定孔子之道须臾不可暌离。非儒疑孔的社会现实,令他劳心忉忉。他在《记》中所发慨叹,不离抱定的三世说。在他看,一世有一世之政体:据乱世用君主制,升平世用君主立宪制,太平世用共和制。这成为变法维新的理论基础。他不赞成自下而上的革命,主张自上而下的改良。甲午之殇,促进变旧法、行新政意识的觉醒,他更是蓄志图变,力倡“开国会,定立宪”,以创新制。武昌首义,推翻清朝帝制,跟康有为的宪政理想不合,庙貌过眼,当然心有戚戚。

自辛亥来,弁髦圣教,废学弃经。并孔子之庙亦以驻兵,系马于棂星,倚弓于大成。庭庑荒榛,颓墙败瓦,讲学之堂,鞠为茂草,圣贤失位,青衿绝影。用至道揆坠地,廉耻扫尽。以此立国导民,将为禽犊。耗矣哀哉。

这是康有为所撰《记》中的一段。字句历历,青石之碑因之神伤。写这篇《记》那年,康有为已经六十多岁了。不光年老,锐意也被风雨消磨得不浅。真如唐人所谓“毛血日益衰,志气日益微”了。皤然一叟还肯写《记》,缘何?或曰,是应人之请,而且不白写,润笔较丰,《龙溪新志》里有“致酬千金”一说。这个人,叫黄仲琴,在漳州教育史上享大名。黄仲琴是潮州人,跟康南海同为南粤之士,也算有些乡谊。(黄也是许地山的好友。许在香港病逝,他在林语堂主编的《宇宙风》上著文以悼。此篇文章,我到提笔的这一刻,也还不曾读过。)据闻,康有为没来过漳州。身未至,文字却已到了。可以确信,在一意业儒的他心中,以学为政的漳州文庙,分量不轻。

风云之世,到底远了。旧的日子悠悠退去,新的日子悠悠到来。永不隐灭的,是那历史的光芒。

香港路的路口,几个学生模样的青年守着一个摊儿,不揽客,不吆喝,有路人停下,含笑相迎。这几个年轻人也许把街市的情形端量一番后,才选定这个过客较稠的地方。他们卖的是一些光亮的小摆件。砖柱上扯出红色条幅,写着一行字。噢,原来是集美大学的学生,来这儿搞创业实践。好!他们的脑子里,大概装着许地山写下的那六个字:“向上望,向前行。”生活的涛声在大学生的心底激响,我听见了。

潮润的晚风,送来浪漫的歌与笑。青春的灿影,泛上他们的脸颊;理想的彩梦,重回我的心头。

在陈嘉庚兴教之基上建起的集美大学,设于厦门,离这儿,没多远。

人在漳州。本地人是“主”,生命的根扎在这里,纵使远走四方,满心仍是无限牵念。外来人是“客”,哪怕未受此间水土养润,也能体贴这份深深的记挂。

无论是主,无论是客,总会因一种东西而彼此相契。这,就是乡情。