杂志内容

张又君:被遗忘的归侨作家

文、图/士 方

张又君(1915—1992),笔名黑婴。广东梅县人。民盟成员。1932年入暨南大学外语系。1933年在上海从事文学写作。历任印度尼西亚《新中华报》《雅加达朝报》编辑,印尼《雅加达生活报》总编辑。回国后任《光明日报》编辑、副刊《东风》主编,高级编辑。1932年开始发表作品。1956年加入中国作家协会。著有长篇小说《漂流异国的女性》,短篇小说集《帝国的女儿》《时代的感动》,中短篇小说集《红白旗下》,散文集《异乡和故国》,随笔集《作家剪影》《文海潮汐》等。他的小说曾受到茅盾的称赞。

1984年,左起:张又君(黑婴)在聚会上

他是广东梅县的客家人,出生于荷属印度(今印度尼西亚)棉兰,7岁回梅县读书,13岁又回棉兰,读英文学校,同时在华侨报馆《新中华报》半工半读,1932年只身到上海求学,考入暨南大学外文系并开始文学创作,1933年结集为短篇小说集《帝国的女儿》,1933年出版散文集《异乡与故国》。追溯起来,作为备受瞩目的“1933文坛新人”,黑婴登陆文坛之初就给评论界留下了两个突出的印象:一是“新感觉派作家,追随穆时英而来”,曾有评论者在梳理了“新感觉派“作家的谱系”——横光利一、刘呐鸥、穆时英、黑婴——之后,不无调侃地称黑婴为“横光利一第四”。二是擅写“椰子林”“水手”“黑妮子”等南洋风情,而这不仅在客观上呼应了1930年代初沪上文坛浓郁的南洋氛围,而且为黑婴“新感觉派”的写作技法注入了跨文化的思想活力。1932年11月,著名的“新感觉派”作家刘呐鸥在《现代》杂志上发表了描述了热带风情的小说《赤道下》,而黑婴1934年发表的小说《赤道线》虽然以同属热带的英属马来半岛为背景,但却与刘呐鸥的异国情调追求大异其趣。

1920年代末,他就在南洋接触到中共党组织,回国读书时冒着生命危险为之传送秘密文件,并经南洋中共党组织介绍到上海入党,不料恰逢接洽人姚篷子被捕,入党计划被迫搁浅。尽管如此,他后来做的工作都是在中共领导下。而纵观他上海时期的文学创作,具有左翼倾向的作品占据了半壁江山。晚年的黑婴承认自己受到穆时英《公墓》的影响,“写过《五月的支那》那样的作品,忝列新感觉派的骥尾”,但他同时强调,自己当时“不断在探索,作品风格也不尽相同”,比如《小伙伴》那样的作品就不是“新感觉派”。一直隐藏在“新感觉派”文学史命名之下的黑婴,其文学创作已经突破了“新感觉派”的“摩登”界限,展现了当时左翼文学所具有的批判锋芒与社会担当,而因其独特的南侨身份和生命体验,黑婴在那些浸透着文化乡愁的家国叙事中,将南洋华侨的历史命运与整个中国曲折坚韧的现代性寻求紧密地连接在一起。

1937年抗战爆发后,黑婴回到棉兰,成为《新中华报》总编辑。1941年赴巴达维亚(雅加达)《晨报》工作。印尼沦陷后,他被日本宪兵捕入集中营,度过了四年苦难时光。二战重光后,他参与创办华侨报纸《生活报》,并任总编辑。1951年回国于北京《光明日报》工作直到离休。1992年10月逝世。他曾告诉女儿:“如果填表要写家长做什么工作,你就这样写:我爸爸过去是新闻记者,现在是新闻记者,将来还是新闻记者。”

上世纪80年代我与黑婴有过交往。我们见过几面,但未长谈。印象中他是一位笑呵呵的和善老者。当时我还不知道他曾经历过那么多的苦难。1987年承他为拙著《春天的问候》写书评,发表在10月21日《人民日报(海外版)》上。

张又君《漂泊异国的女性》

张又君《作家剪影》

那期间他投过一些稿子,大部分是回忆友朋或其他名人的散文,我曾把它们发表在我主持的报纸副刊和专刊上。这些友朋或其他名人是:胡愈之、梁实秋、闻一多、丁玲、胡风、竺可桢、胡子婴、赵景深、罗玉君。还有一些文史随笔,如《丘逢甲和黄遵宪》《胡适在纽约》《鲁迅与陈望道》《刘半农的幽默》《张群与张大千》《夏丏尊与白马湖》《华罗庚与武侠小说》《王人美评价黎锦晖》《周千秋与关山月》《滇池公路上的机工》《华侨足球健将》。也有杂文《有感于人情涨价》。他还为尚未谋面的田本相写过一篇田的著作《曹禺传》的书评,而我却得以联系到田本相,得到《曹禺传》的题款签名本。给我印象较深的是1985年4月19日他在给我的信中谈到他的一篇文章《也谈支那》:“寄上《也谈支那》参加争鸣。我在印尼三十年,有极深体会,不想从学术上去探索,直截了当,说了心里话。如不明提印尼,可用‘一个国家’代替。”这是他遭受日本侵略者切身伤痛的体会。给我印象最深的是他的一篇《前尘往事集中营》的回忆录,他在1985年7月24日给我的信中写到:“我有《前尘往事集中营》一文腹稿,回忆抗战期间一件事的,这集中营,我被关了四年(在印尼万隆)。争取早日写出来。”此稿后在报纸刊出,影响不小。

解放后他再也不愿提“新感觉派”的话题,他选择了对历史的遗忘,文学史也遗忘了他。

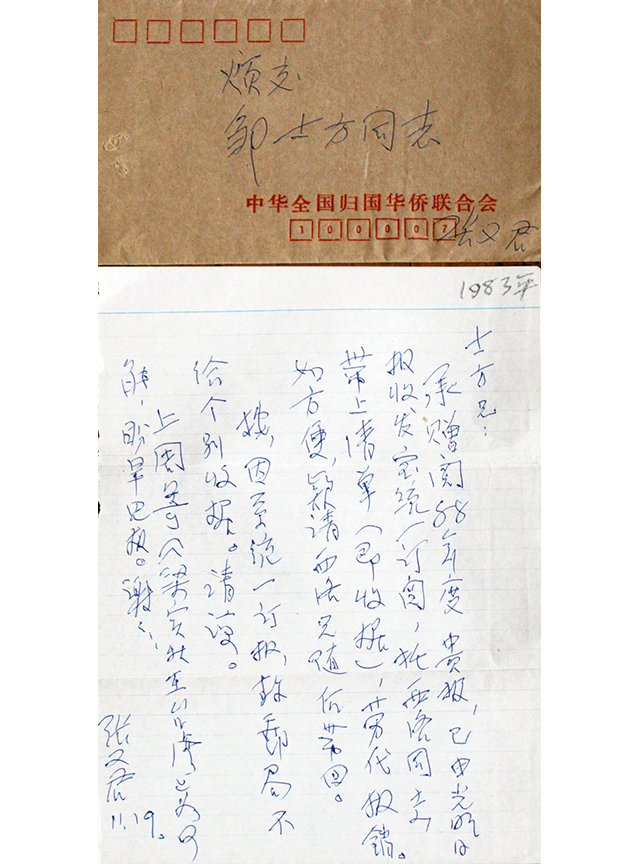

他曾赠我他的长篇小说《漂泊异国的女性》和随笔集《作家剪影》。我现在保存着他写给我的书信24通,应该有一定的历史价值。值得注意的是,他的书信不少用中国侨联、中国华侨历史学会、华侨历史研究所的信封及中国华侨历史学会的信笺。