风骨与情怀——父亲周翼南和他的师友

父亲离开我们一周年了,但并不觉得他离开得很久。因为有父亲的文与画相伴,我一直以为他只是远行了——在浩瀚的宇宙中,不再有时空的束缚,如他一生潇洒脱俗的性情,如他那枚方印“随心所欲”。

父亲远行后,我陆陆续续整理他的文稿画作、笔记书信。古人有云“文人相轻”,父亲却在文艺界有着众多师友,在朋友们的眼里,父亲真诚随和、乐善仗义,他用他真挚质朴的笔,记录着与他同时代的文学家、艺术家等师友的深情厚谊,虽非生死之交,却可称肝胆相照。这些文章,收录在他的《画外谈画》《书房画室》《秋菊集》《手相》等散文集中。在父亲的文字里穿行,追随着他的足迹,我读懂了父亲,读懂了一代知识分子的风骨与情怀。

活得有声有色的黄永玉

数月前,著名画家黄永玉先生仙逝,让我想到父亲与黄公的一段文缘和画缘。

2020年5月,黄公夫人张梅溪(儿童文学家、画家)去世,那日,得此悲讯,父亲伫立在窗前,久久地凝望着远方,目光好像要穿过长江、珠江,翻越太平山顶,停驻在黄公在香港的“山之半居”。

黄永玉夫妇与周翼南

“她非常细心。”父亲轻轻地说,“我去香港的时候,考虑我出行坐交通车,她还为我准备了些港币零钱。”父亲说的她,是张梅溪女士。

父亲能文擅画,他所钦服的两位中国能文能画者,一是黄永玉,一为韩羽。父亲说,黄永玉是真正的大家。黄公懂得美,讴歌美,却又有一种难得的疾恶如仇的气质。“他热烈地拥抱‘爱’,又热烈地拥抱‘憎’,他不折中,不调和。他身上具有艺术家极可宝贵的良知秉性。他几乎是毫无顾忌地、毫不留情地、以他的方式鞭挞‘假恶丑’,而不考虑后果。”

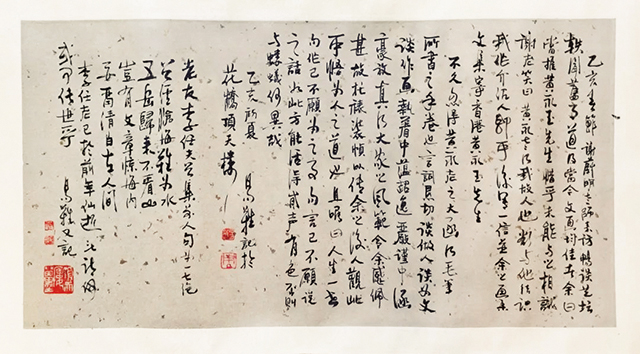

黄永玉长信手卷

一次黄公评点父亲的作品,寄来毛笔所书手卷大函——一笔不苟写在宣纸上的长信。信中谈做人为文作画,父亲大赞黄公此函“言词恳切……执着中蕴超逸,严谨中涵豪放,真乃大家之风范……倘去信中称谓,便是一篇对文人画士有启迪的文章”。

父亲《手相》收录有一篇《谈沈从文的一次“发言”》,由此,黄公在信中谈做人和为文之道:“文中‘沈从文’篇,很有六朝风度,极见文笔,尤其节奏中之起伏关系,活脱一个柔中有刚的沈从文。钟书先生说过:‘别看从文微笑温婉,他不干的事,你强迫他试试!’”

谈及作画,黄公这样写道:“画,不过两类:科班与票友。科班如张萱、顾闳中、张择端;票友如八大、石涛、徐渭、齐白石类。传习方法自有不同:科班不说,票友多在抽象与具体协调运用中得到三昧真火。几百年写意理论中,意境、飘逸、含蓄多难悟具体要领,其实只在两味药料之抽象与具体调配得宜可耳。所谓‘生’,所谓‘熟’、所谓‘墨色’、所谓‘水法’、所谓‘笔妙’,都不过熟练之后产生的偶然之趣。不要故作偶然,故作傻气,故作天真。有如踢足球,进门的那一脚偶然,是以几万次必然的锻炼中得到。否则是运气。”

父亲尤为感动的是,黄公见他擅画猫,极详细地谈到画猫的要点,还在信上画了几只猫予以说明。信末他告诉父亲,正利用自己的材料在写一部小说,不久将离港赴意大利,并留下香港和意大利的地址以便父亲联系。

1996年,父亲应邀去英国举办个人画展,特取道香港,就是想看望在香港的黄公。在“山之半居”,父亲受到黄公及夫人的热情接待,进行了非常有意味的交流。担心父亲在香港出行不方便,张梅溪女士还为他准备了一些港币以应急。临别,黄公说:“回后,再来坐坐,聊聊。”

于是,父亲回汉时再次绕道香港拜访黄公,还带了几幅习作请他指教。黄公同夫人一张一张仔细看毕,黄公点点头只说了三个字:“不容易。”

那日,父亲在黄公家吃了一顿带辣味的午饭。滴酒不沾的黄公,拿出一瓶湖南有名的“酒鬼”,款待也不会喝酒的父亲。此刻父亲才知道,“酒鬼”的包装是黄公设计的。

那次拜访,黄公热忱邀请父亲:“我明年2月在长沙,我欢迎你来,然后一起到凤凰去。”他说:“凤凰值得看看。要是你3月来就直接到怀化,那里都知道我,喊我叫‘大伯’,你说是大伯的朋友,他们会接待你的。”

如今,黄公夫妇与父亲均远赴天国,在另一个时空把酒言欢。父亲将黄公的长信裱成手卷留给我们,我一直记得父亲的叮嘱:要学这些前辈,要活得有声有色。

赠送黄山日记本的张肇铭

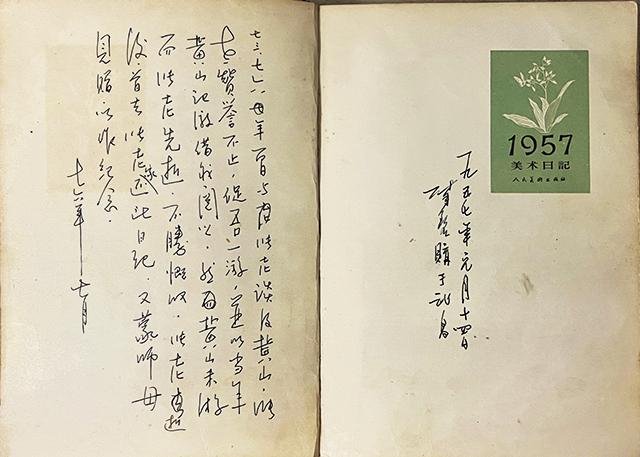

整理父亲的日记书信,一本褚黄色封皮的日记本引起我的注意:封面有“1957”字体压印,书脊处为父亲的笔迹“黄山日记1976.8.17”。又是怎么回事呢?翻开日记,扉页写有“一九五七元月十四日肇铭购于武昌”。那笔迹不是父亲的,而是“湖北三老”之一、著名画家张肇铭的。

张老的日记为什么会被父亲珍藏?扉页左侧,父亲写有这样一段话:七三、七六年曾与张老谈及黄山,张老赞誉不止,促吾一游,并以当年黄山记游借我阅之。然黄山未游而张老先逝,不胜慨叹。张老逝后首去张老家还此日记,又蒙师母见赠以作纪念。

落款时间为“1976年7月”。

我细细翻看,日记前20页为张老的记录,时在1958年5月12日至12月之间。后面是父亲的“黄山行一九七六年八月”(“黄山行”是父亲与挚友唐翼明一行同游黄山的游记,后出版《黄山九人行》)。

父亲在“黄山行”之前,有一篇万余字的“写在前面”,记述了与张肇铭,以及“湖北三老”中另一位著名画家王霞宙先生相识相知的缘分。父亲结识张老,就缘于王霞宙的引荐。

著名画家张肇铭赠送的日记本扉页

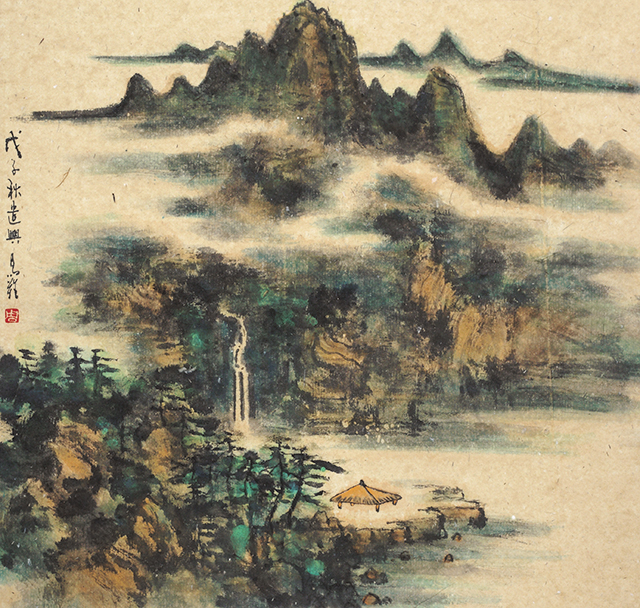

周翼南画作

那是20世纪70年代初,父亲什么也不愿意写。他暂时找到一条出路:学画水墨画。那时我还小,只晓得父亲将手中的“小笔”(钢笔)换成了“大笔”(毛笔),将小纸换成了大纸,和我一样在纸上画画。

有时候,父亲会带着他的画出门,母亲告诉我,他是去见老师了。

老师便是王霞宙。父亲得到王老的赏识和指导,在较短时间取得了显著进步。同时,王老也发现了父亲的问题——用笔太快,不够沉着。“你要学学张肇铭老师,他用笔是很讲究的。”他推荐父亲去向张老求教。

于是,父亲带着王老送给老友的一包宝贵国画颜料和介绍信,来到张肇铭家。得知父亲作画还不到半年,张老非常高兴:“你没有条条框框的限制。”一语中的,后来,父亲的画题材广泛,“自由挥洒,直抒胸臆,但得情趣,不拘绳墨”(画家鲁慕迅评语)。

初识,张老同父亲从古代的水墨画谈到今天的水墨画,从武汉美术界谈到北京、上海美术界,谈到中国古典文学和水墨画的关系,甚至谈到日本的浮世绘及武汉的国画出口……张老惊奇眼前这位学画刚半年的年轻人在美学知识方面的渊博。

那是1972年,父亲刚进入而立之年。张老不仅是闻名遐迩的著名画家,还是德高望重的湖北省美协主席。但张老没有一点架子。他们的谈话甚至还有一些争论。

张老对父亲学画的方法尤为欣赏。父亲说,他学画山水是从黄宾虹和李可染入手,因为他们一个用笔活,一个用笔厚实;再研究传统技法,则学石涛和贺天健……

张老认真地聆听:“真的吗?很有意思!下次你把你的画带给我看看。”后来,父亲将一些画作带给张老指教,张老很满意:“你学画的办法是有些道理的,一般说来,半年不可能画成这样。不过你用笔太快了,该慢还是要慢,你的画有些躁气,这以后要注意,成为习惯就难改了。”

父亲发现,张老是一位喜欢谈天的老人,尽管他有严重气喘的毛病,甚至他喘得很厉害也不影响他交谈的兴致,直至他喘得话也说不出。但是他缓过气来又继续说,不要紧,不要紧,坐一会,坐一会。仿佛谈天对他是一种极大的乐趣。父亲与张老的关系后来非同一般,只因两次救了张老的命。

一次父亲看望张老,发现他一人在家,躺在床上喘得气都出不来了,几乎不能说话,却不肯去医院。父亲连忙请了一位医术颇高的朋友,到他家里为他看病,又按处方赶忙买了药送去。第二次更为严重,神志完全昏迷,家人束手无策,父亲设法将他及时送到同济医院,转危为安。

张老的夫人对父亲颇有好感:“你同张老有缘分,老头子很喜欢你,他说你是一个忠诚的人。”父亲没理解这忠诚二字的意思,在他看来常去看望只是觉得老人太寂寞了。母亲后来告诉我,张老夫人好感的背后有一个原因,就是父亲从未向张老索取画作,她对父亲说:“你很好,总不向张老要画,如果你想要什么画,就向老头子开口,他一定画的,你不要不好意思。”

父亲在学画山水时,因朋友的一本《黄山摄影集》心生神往,根据摄影画了一大批“黄山图”,带给张老指教。

“不错,有黄山的味道。”张老微笑着说:“不过黄山的云你画得不像,我去过黄山——那是1962年——我特别观察了黄山的云。你画的云是平的,黄山的云是翻滚的。你的笔不能平着渲染,要让笔在纸上翻滚……你最好能到黄山去一趟,那对每一个画山水的人都有莫大的好处。石涛说:‘搜尽奇峰打草稿’。奇峰在哪里呢?在黄山嘛。”说着,张老找出一叠画稿和一本日记本递给父亲,说:“这本日记记着我在黄山旅行的情况,这些画稿是我用毛笔在黄山画的速写。也许对你有些好处。我的山水不行,这些速写不能表现黄山的千分之一……总之,你最好到黄山去一趟,很可以开开眼界。”

1976年8月,父亲终于有了黄山之行,遗憾的是未能有机会向张老讲述游黄山的感受——1976年6月,张老因病去世。而在两个月前的1976年4月,传来了王霞宙在杭州去世的消息。

父亲难过地告诉了张老,并记下了当时的情景:

张老默默地望着窗外,窗外有一棵浓密的大树,使得房间绿茵茵的,他望了许久,摇摇头,痛苦地叹了一口长气,然后转过脸来对我说了这么一句话:

“我总以为我要比他先走一步的,这回他走到我前头去了。”说完,他又深深叹了一口气。

仅过两个月,张老与世长辞。

父亲在纪念王霞宙和张肇铭二老的文章中这样写道:岁月磨掉了我的许多记忆,然而这两位老人平易近人的面容却永远刻在我的脑中。他们是值得我纪念的,他们是我生平见到的最好的老人,他们那么平易近人,对年轻人是那么诚挚,那么好。

亦师亦友的“忘年交”曾卓

父亲擅长写散文,特别是记人——亲人、朋友。著名评论家於可训在《见性情的文字》中说,“湖北武汉的作家画家应当感谢周翼南,知名的不知名的,年长的年轻的,都让周翼南点染得栩栩如生”。作家王石说,“在他的散文中,真诚与真性情是一以贯之的。不矫情、不做作……因为这些文章中浸润着他的生命历程与体验”。

父亲的散文多短小隽永,长篇散文屈指可数,而那几篇长篇散文也是作家、诗人绿原称之为“无难无易”、情真意切到令人忘记作者是在写文章的“超散文”:《妻子》《白发在阳光下闪耀》《刃口上的生命》……

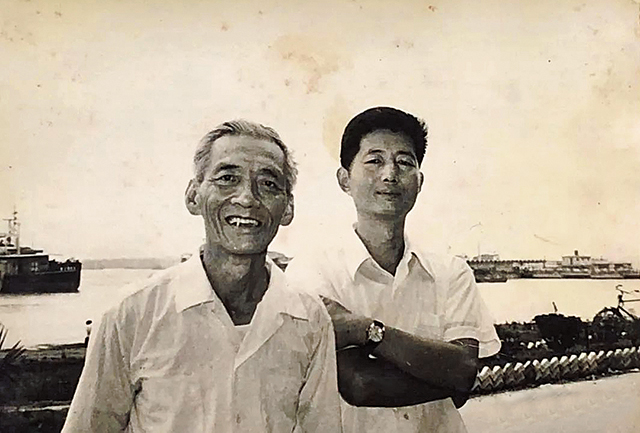

著名诗人曾卓与周翼南

《白发在阳光下闪耀》有26000余字,写的就是父亲的师友、著名诗人曾卓。文章开头这样写道:倘说这篇东西有它存在的价值,那是因为它写了一个真实的人。而且,在某种程度上,它还写了曾经有这样的两代人走过了这样艰难坎坷的路。也许,它可以当作后人了解过去的一份记录。

父亲与曾卓的结识,在20世纪60年代初期。那时曾卓已是不惑之年,而父亲才21岁,只是一名文学青年,尽管隔着相距很远的岁月的壕堑,却成了彼此信任的朋友。

1962年,父亲在一所小学教书,创作了一部电影剧本《杜甫传》,引起武汉市文联负责人的关注,委托武汉人民艺术剧院的创作组,为一名年轻作者的作品举办小型讨论会。著名文艺家莎莱时任剧院院长主持会议,创作组5位成员参加讨论,其中就有曾卓。

父亲听到“曾卓”这个名字,第一时间的反应是惊愕。因为这个名字让父亲想到胡风。

父亲对曾卓的过去一点也不了解,不了解他早就是一个有名气的诗人,也不知道他26岁就担任武汉市委宣传部的文艺处长。

关于那次讨论会的详情父亲已经不记得了,他曾经记在日记本上,但日记本和他的剧本都在岁月动荡中灰飞烟灭。

但父亲记得和曾卓的握手,他这样描述:

“他的手是温热的……他是一个头发开始发白的中年人,矮矮的,穿着很随便,样子很和气,留着稀稀拉拉的胡茬子,我估计他快五十岁了,实际上他那时才四十岁。当时正是夏天,很热,他却穿着一双很旧的不透气的黑皮鞋。”

父亲还记得那天曾卓最后一个发言,记得他的发言让人折服,记得他和善的目光和诚恳的语气。

同父亲年龄相仿的文友,有的对曾卓充满尊敬,也有的退避三舍,仿佛曾卓身上会传来使人致死的病菌。父亲却走进了曾卓在剧院的小屋。

父亲回忆:曾卓对自己的“创作”几乎保持着一种沉默的态度,“也许他觉得赞扬和批评对我都不适用:前者容易使我自满,后者容易使我丧气。对于一个初学写作者来说,要想写出好的作品只有不断地生活和不断地学习,除此别无途径。一般地说来,生活是只能靠自己积累的。而学习则很需要好的友人和导师——曾卓正是在这一方面不断地帮助我和鞭策我。他不断叮嘱我要趁年轻记忆力好时多读点马列主义的经典作品,把一些马克思主义的基本观点搞清楚。”

父亲从曾卓温热的手中,接过许多许多很好的书籍:梅林的《马克思传》、卢森堡的《狱中书简》、罗曼·罗兰的《贝多芬传》、卢那察尔斯基的《论俄罗斯古典作家》及许多古典名著。曾卓总是微笑着说:“这本书不错,你拿去看看,认真看看。”他还不断提到老托尔斯泰,要父亲认真地、反复地阅读《战争与和平》。

但父亲那时喜欢杰克·伦敦和屠格涅夫的作品,还迷于马克·吐温的幽默和欧·亨利的俏皮,甚至觉得老托尔斯泰是一个不关心青年的威严的老人。直到有了一点真正的经历和生活之后,才懂得老托尔斯泰的伟大:他在尽力地不让别人看到他在写作,他在尽力地让别人看到真实的人和真实的生活。

因为《杜甫传》,市文联负责人决定将父亲调入文联搞专业创作。可上世纪中期之后,父亲与曾卓失去了联系。

直到1967年的春天,父亲才意外地在街头见到了曾卓。

父亲对这次意外的相见记忆深刻:

他正站在红旗大楼的台阶上,默默地望着那无休无止的人流,黝黑的脸衬着他稀疏的银发——他的头发全白了。我朝他挤过去,很快挤到他的身边;他惊愕地望着我,随即微笑了,但我一时什么也说不出来;我挤过来时只有一种想同他见面的愿望,除此而外什么也没有想。我们默默握了一下手,什么也没有说。是的,说什么呢?能说什么呢?……我感到他的手是温热的,同过去一样温热。

此时,父亲无力进行文学创作,就拿起了画笔,但未放弃读书。他同几个可信的朋友组成了一个“借书网”,彼此交换中外名著。

在一次借书后匆匆回家的途中,父亲再次意外与曾卓邂逅。得知父亲在画画,曾卓非常高兴:“真的,你能画国画?有机会看看你的作品……不过书还是应该读的。”父亲笑了,下意识望了一眼自己的书包,书包里放着两本书:《基督山恩仇记》的第一册和杰克·伦敦的《荒野的呼唤》。

“书包里有书么?”曾卓突然问,眼里充满期待。父亲毫无保留地告诉了他。“真的?很好,哪里借到的?”压低了声音:“哦,那本书……可以借给我看一看么?”……

曾卓来到四唯路我们家的临街小楼,两面墙壁上挂着父亲的水墨画,这让他的眼睛充满了光亮。他欣赏着父亲的画,还有父亲装订起来的画册——那是父亲在“牛棚”中偷偷画的。

曾卓挑了一张父亲很满意的处女作——一幅近乎李可染画风的《江南雨》,还借走了父亲残存的几本书籍,其中有侥幸留下来的“古典文艺理论译丛”。

父亲与曾卓恢复了往来,而且比过去更为接近,在生活上也对他提供帮助——母亲如果做了好吃的、煨了汤,父亲都会第一时间请曾卓与家人来打牙祭,还会定期送一些粮油物资缓解他生活的窘境。

回忆这段岁月,曾卓说,在他处境最艰难的时刻,父亲是少数敢于冒着风险与他来往并有着真诚感情的朋友中的一个。“他的画作,为我那低矮简陋的木阁楼增了一点气氛,一点温暖……他的画是我在小阁楼上与江湖、山岳相通的窗口,也是我们‘相濡以沫’的物证。那价值远远超过了那些画本身。”

曾卓所说的“小阁楼”,父亲找了去,它也成为父亲经常带我去玩耍的地方。我记得,阁楼的天花板很低很低,有点像我们家放杂物的阁楼,父亲举起我就可以触到顶。墙壁上,钉着父亲的画《江南雨》。我能记住的,是陈旧的藤书架、长沙发、乳黄色石钟,还有一把摇椅……父亲让我叫他曾伯伯,我有明显的犹豫,因为他有着花白的头发,看起来比我的外公苍老得多。

在阁楼里,曾卓和父亲谈他早已不在人世的母亲,回忆他在重庆时代的生活和友人。谈到他因特务诬告被捕,那囚室的寂寞……他平静地叙述着,没有一丝怨恨和不平,仿佛诉说着另一个人很不幸的遭遇。他们也谈托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》《复活》和《战争与和平》,也谈《红楼梦》。父亲劝他每天写一点儿——哪怕是一天只写一千字。

《白发在阳光下闪耀》中记录了当时的情景:

“我没有一天写一千字的习惯,我写东西时控制不住自己,有时一天可以写一万字,但有时一个字也写不出来。”曾卓叹了一口气,“我这个长篇怕很难完成的了,因为手头没有材料——我准备从1938年写起……重要的是我的全部日记被抄走了,可能已经都遗失了,这些日记对我是很宝贵的。”他垂下头,用手捂着眼睛,过了一会,他把手放开了,眼中有着坚定、不屈的光芒。“也许我能写出来!天鹅临死前总要唱一首美丽的歌!哪怕是天鹅之歌!我盼望我的生命爆发出最后的火花!”

曾卓争夺宝贵的时间,拿起笔写出他的散文:献给他善良母亲的《母爱》。接着,一口气写了几篇他觉得应该写出的书评……

父亲也重新开始写诗,第一首是《春天的花》。第二首诗题为《海螺》——实际上是送给曾卓的。他希望曾卓重新冲进他热爱的大海,再一次体验战斗的欢乐。父亲的诗随写随毁,也给曾卓看过一些,曾卓说:“不管怎样,这是你自己的声音,自己的!”

从1962年相识相知,到2002年曾卓去世,他们一起经历了寒冬,涉过了险滩,迎来了春天……