北京会馆一夕谈

在全国一些大的城市中,都曾有会馆,但内容最丰富有趣且有历史、文化内涵的则非北京莫属了。

会馆在北京大批的兴建,则是明清以后的事,这与当时科举制度的发展和商品经济的繁荣有密切的关系。北京在明清时代是“国都”,是政治、经济、文化中心,科举会试便设在北京,北京聚集了大批皇亲国戚、达官贵人和文化精英,他们的存在使北京成为消费城市,商品需求促使大批商贾云集北京,他们与进京赶考的举子和述职的各级官员都存在住宿和落脚地的问题,在此前提下各类会馆应运而生。徐珂在《清稗类钞》中,对会馆有解释:“各省人侨寓京都,设馆舍以为联络乡谊之地,谓之会馆。或省设一所,或府设一座,或县设一所,大都视各地京官之多寡贫富而建设之,大小多四百余所。”

会馆是一个地区同乡的公产,有些带有社团的性质。清人《水曹清暇录》称:“数十年来,各省争建会馆,甚至大县亦建一馆”。《水曹清暇录》系清中期的工部都水清吏司郎中汪启淑,安徽歙县人,他在书中还云:“吾乡歙县会馆在顺城门直街,中有兰心轩颇幽静”。顺城门,即宣武门。

北京的会馆大致有四类:文人会馆、工商会馆、行业会馆及为本省籍人士预备的殡葬会馆。其中,最多的是文人会馆。明清两朝,在京举行进士考试201科,取中进士51624人。此外还有“恩科”考试等。在中试者之外,还有数倍的应试者。他们大多人都会住宿在自己家乡的会馆中,故而,京城文人会馆最多。工商会馆是经济发展的产物,这种会馆不只是商人们的居所、洽商联谊之处,还是他们存放商品货物的货栈和仓库。行业会馆是本乡本行业联络的会馆,各行各业各有会馆。如什么棚匠会馆、石匠会馆等,但没有铁匠会馆,在明清时代,铁匠属兵部管理,是部队的一个兵种,故只有铁匠营,而没有会馆。殡葬义馆数量比较少,主要是为留宿在京死者的家属,以方便他们追悼、上坟等,这种会馆大多在郊外,与本省所设的“义地”相关,如什么山东义地、东北义地等都和会馆联系在一起。

京城会馆知多少

北京明清时代有多少会馆,素来说法不一,虽各个时期都有统计,但是总有出入,只能笼统地说:北京会馆很多。从清代始有许多人对会馆有兴趣,并著书立说,自然也少不了统计数字,他们提供的各种统计数字还是有参考价值,从侧面印证出“北京会馆很多”的结论。

《朝市丛载》是清人李虹若所著的一本清光绪年间的北京旅行指南手册,在书中设有会馆一栏,记述当时京城有各类会馆392处。比《朝市丛载》稍晚一些的《都门汇纂》是晚清一本北京旅游书籍,它的第二卷专门记述会馆,而且分省记述,记录当时京城有大小会馆232处,比光绪年间少了许多。《都门汇纂》仅为进京的旅游而作,不是学术著作,会馆的统计显然有些随意,与《朝市丛载》有差距是很正常的。

将会馆列入旅游书籍内,似乎成为一种惯例,1923年出版的《增订实用北京指南》有431处会馆记录,1935年版《北平旅行指南》则有383处,虽只隔十二年,但会馆数字相差不少,这种变化显然与当时政治、经济和生活的变化有关,尤其“国都”已迁至南京,北京不具备国之中心条件,一些会馆消失是很正常的。

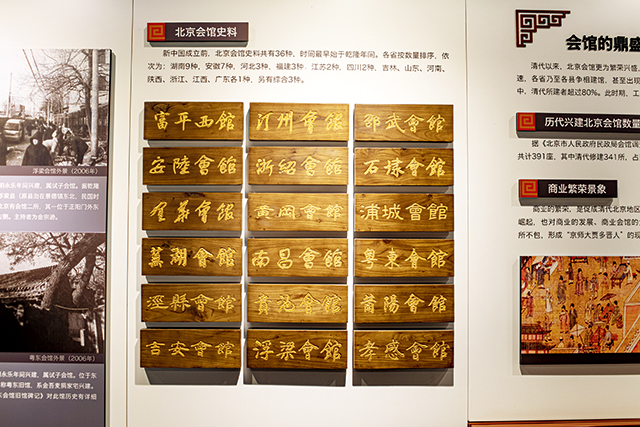

近年来,关于会馆的数量又有一些新的说法和统计,2015年出版的《北京会馆纪事》一书则称:“北京外城曾经分布着460座会馆”,2006年调查“北京现存会馆建筑仍有147座”,1949年统计的391座会馆中,外城西部,今西城区南部占有十分之七,共有280多座……

在《宣武文史集萃》中记载在民国时期北京尚存的会馆共计402所,其中包括商人会馆。在二十世纪八十年代出版的《崇文区地名志》中,有154处崇文会馆的记录,同期出版的《宣武区地名志》中有407座会馆,并对其中一些会馆有介绍。从各类统计中可得知,清光绪年间京城会馆最多。而当时也是京城经济、文化最活跃的时期。应该说,会馆是北京经济、文化乃至政治的缩影。由于时代变化,许多省的会馆有时一个地区有数座,有新馆、老馆称呼,这样使会馆数量更加扑朔迷离,更加深了“北京会馆很多”的印象。

从会馆走出的名人

历史上的各种会馆在老宣武区最多,从而培育出了“宣南文化”。“宣南文化”是“会馆文化”的一种表述。没有了会馆,“宣南文化”就失去了根源和载体。

正如《宣南鸿雪图志》所称:“北京城有多古老,宣武区就有多古老;‘宣南文化’是北京文化的缩影。”大大小小会馆,住上了来自五湖四海的文人、学者和商人。他们中的一些人当初并非都是名人,但经过进京会考后中举或发迹之后,于是就成了名人了。甚至于几次会考都失败后的安徽举人王致和做起了臭豆腐生意,也名扬四海了。

自明清始住过会馆的名人多如牛毛,近代也不少,如:鲁迅。但多年来在介绍鲁迅故居时,人们只提到西城的八道湾胡同、砖塔胡同和宫门口几处。殊不知,他最早的故居是在宣南的北半截胡同的绍兴会馆里。

鲁迅先生是在民国二年(1912年)进京的。来京后在骡马市大街的长发客栈住了一夜,于次日就搬进了绍兴会馆,住了七八年。《鲁迅日记》中有1912年5月6日“上午移入山邑会馆”的记载。

山邑会馆是道光六年(1826年)时几个在京的浙籍官员筹建的,主要用来招待山阴、会稽两县的人。民国之后山阴、会稽两县合并为绍兴县,故又称绍兴会馆。今天的绍兴会馆虽破败不堪,但形制没有多少变化。

绍兴是出人才的地方,在清代尤以“刀笔吏”著称。在中国的封建时代,当官不需要多少才学和智慧,只要机遇好和有靠山就可平步青云,步步高升。为了防止读不懂公文、读错字和知识的缺乏,每个官员身旁都有几个幕僚和“刀笔吏”。许多“刀笔吏”也是有功名的。

鲁迅先生住进绍兴会馆时,对馆内刀笔吏的“科名录”匾很反感,想必是由此使他对旧文化和科举制的逆反心情,并得出了五经四书的核心内容是“吃人”这个结论,并由此萌发出“救救孩子”的思想。

绍兴会馆是由几个四合院组成,昔日有“仰蕺堂”、“涣文萃福之轩”、“绿竹舫”、“嘉荫堂”、“藤花别馆”、“补树书屋”、“晞贤阁”、“一枝巢”、“怀旭斋”等。从这些亭台楼阁轩的名称看,就富有文化气息。从《鲁迅日记》中看,他在“藤花别馆”住了四年,后来又住到“补树书屋”。

“补树书屋”既是鲁迅故居,又是中国现代文学的重要发源地,鲁迅在这里创作了《狂人日记》《孔乙己》《药》《一件小事》等白话小说和杂文《我之节烈观》《我们现在怎样做父亲》等及许多随感录,并抄录大量的古碑帖和佛经。

绍兴会馆离菜市口很近,而菜市口又是清代“刑人于市,与众弃之”的刑场。鲁迅会听到菜市口行刑杀人的一些故事,因此在他的《药》中有“人血馒头”的描写。当年,刽子手在行刑后卖沾了人血的馒头,是他们的“第三产业”和额外收入。旧时的国人认为“人血馒头”可治痨病,故而这项生意很红火,附近的几家药店都有卖“人血馒头”的生意可做。鲁迅是“横眉冷对”的人物,素来用冷眼看世界,因此他在绍兴会馆里写出《药》是很自然的事。

从绍兴会馆里走出的名人并非鲁迅和周作人这样的“周氏兄弟”,清代大名鼎鼎的知名之士,如李慈铭、章学诚、赵之谦等等,都来自绍兴,出入绍兴会馆是家常便饭。因为在会馆里他们可以会友、访谈、读书,有时为了饮宴,他们会先聚在一起再去附近的广和居饭庄,或者招呼会馆中的“长班”去广和居叫菜,在会馆里开怀畅饮,大快朵颐。

其他会馆也是有故事的地方。南海会馆里有康有为故居,浏阳会馆里有谭嗣同故居,新会会馆里有梁启超故居,这些戊戌变法的精英人物,都与会馆有不解之缘。而南海会馆中的“汗漫舫”和“七树堂”、浏阳会馆中的“莽苍苍斋”和新会会馆中的“饮冰室”,都与中国近代史中的维新运动有着千丝万缕的联系,是熟悉戊戌变法历史的人知道的地方。

从会馆走出来的名人是很多的。在广州会馆里走出了李渔,住过番禺会馆的龚自珍是众所周知的清代大诗人,学者翁方纲,他将故居改为了安徽会馆。李渔是清代著名文学家、戏曲家,而且他对绘画、造园有很深的造诣,在宣南韩家潭有他的芥子园,并以此为名出过画谱《芥子园画谱》,是学习绘画者的基本教材。后来他的故居成了广州会馆。芥子园虽不大,但结构精巧,环境幽雅,园林设计自然是出自李渔之手了。

龚自珍、李渔都是人们熟悉的历史人物。但有些人物在生前可能默默无闻,但身后则有了盛名,有人甚至于扬名海外,从安徽歙县会馆走出来的清代经济学家王茂荫就是一例。

王茂荫(1798—1865),系安徽歙县人,曾任工部、户部、吏部右侍郎等职。他长期住在歙县会馆内。他的最大业绩是建议发行纸币。历朝历代流通的货币以黄金、白银为主,宋代曾发行过纸币“交子”,但没有彻底推行。

王茂荫在世时,大清银库可支配的白银已不多了,而且以白银交易和发放俸禄,弊病甚多,为此王茂荫提出了《条议钞法析》和《再议条法析》。当然,昏庸、腐败的清廷对他的主张很不满意,在朝野人士的竭力反对下,他被撤职查办。但是,他的主张得到了卡尔·马克思的注意,马克思在《资本论》中的附注中写到:“清朝户部右侍郎王茂荫向天子上了一个奏折,主张暗将官票、宝钞改为可兑现的钞票,在1854年4月大臣审议案中,他受到严厉申饬。他是否因此受到笞刑,不得而知。”王茂荫是《资本论》中,唯一提到的中国人。

会馆中走出来的名人众多,台湾作家林海音也是一例。她的《城南旧事》给人们留下的印象极深。她在《往事悠悠》《城南旧影》和《英子的乡恋》中,提到了她在宣南生活的片断和经历。那时,她家几次搬迁都没有离开宣南和会馆。她在小说《城南旧事》中,有《惠安馆传奇》一节,记述了一个疯女秀贞悲哀的故事,其中惠安馆就是福建惠安会馆。据学者邓云乡考证:“真正的惠安馆在延寿寺街羊肉胡同东头路北”。惠安是个小县,但在清末民初时是个经济、文化发达的县,故而有能力在京设会馆。如今,延寿寺内的羊肉胡同已改为耀武胡同,至于惠安会馆也不存在了。

在会馆中走出的名人确实很多,仅在《清代宣南诗词选》中,就选收了三百多曾在宣南寓居的清代学者、诗人和官宦的诗、词一千二百余首。在《清代宣南人物事略初编》中就选了120人的小传。这些人物都曾与宣南有关,不少人就住在米市胡同、烂面胡同、绳匠胡同、粉房琉璃街、阎王庙胡同等处,有的是自家的房,有的是会馆。在这些人中,既有林则徐、刘墉、曾国藩、左宗棠、张之洞、秋瑾、杨度、李鸿章等重要历史人物,还有朱彝尊、纪晓岚、翁方纲、王士祯、孔尚任、黄遵宪等著名文人。

与老宣武区相比,老崇文区的会馆也很多,尤其工商会馆最多,反映出当时各地区的经济实力和规模。如临汾会馆系山西颜料杂货商建立的,元宁会馆是南京绸布商建立,延邵会馆是福建纸商建立,慈溪会馆则是浙江成衣商建立。慈溪会馆当年是裁缝和成衣商人聚集之处,让人们会联想起前几年京郊南苑、大红门一带的“浙江村”,因为它们是一脉相承的。

在清朝,外地商人进入北京要通过崇文门税关,因而崇文门外的会馆不少都是工商会馆,崇外地区离会试的贡院近,许许多多的文人会馆(同乡会馆)也很多。据了解,行业会馆在崇文门外的不少,如颜料会馆(北芦草园)、药行会馆(兴隆街)、绸缎行会馆(东城三里河)等等。

会馆是北京文化的一部分,不只带来五湖四海的文化,有时还彻底改变了面貌,以南城(原崇文、宣武区)为例,在明代嘉靖年间才初具规模,没有内城那么多王府豪宅,即便有几处四合院也小的可怜。正如《天咫偶闻》所云:“内城房屋,异于外城。外城式近南方,庭宇湫隘。内城则院落宽阔,屋宇高宏。”但是在明清时代出现大量会馆之后,则面貌一新,因为许多会馆都盖的很大,“院落宽阔”,而且有的是大四合院。有些会馆还往往偷偷仿制王府豪宅,除湖广会馆、安徽会馆等,不但有大量住房,还有庭院、花园、戏台等等。北京的会馆不只是有几间房屋,或住过什么名人,还有很丰富的历史、文化内容供后人去研究。清代会馆大多建在外城,几乎是朝廷顾及不到的地方,设在曲巷斜街内且庭院深深,可以在这里密谋集会,共商国事,而且还避开内城不可唱戏的规定,在这里敲锣打鼓唱大戏,是《桃花扇》《长生殿》的首演地。总之,昔日的会馆是很值得关注的。