蔚蓝色的村庄

午夜时分,我沉浸在作家阿贝尔的散文《一个村庄的疼痛》中不能自拔。不知不觉中,思绪回到我八岁离开的村庄。

记忆中,团团绿色环绕,蓝蓝的天包裹着祥和的村庄,极目远眺时,满眼都是清爽的蓝与充满氧气的色调。春天,各色野花开始陆续绽放在门前屋后。我家后山上野生的杏花开得不带半点人工斧凿的痕迹,野蛮而嚣张的花海常常使我流连忘返,忘记了回家吃饭的时间。村前有条蜿蜒蛇行的小溪,清澈明亮,玉带一样缠绵着村庄向东流淌,所有童年难忘的趣事也跟随着小溪涓涓流向远方。

溪流与村后的小山相傍相依,紧紧地依偎在一起。夏天葱茏的绿色掩映着弯弯碧水,冬天白雪皑皑时,小溪亦是一片白亮亮耀眼洁白的冰相呼应;村庄有了河,就有了悦动的底蕴、生命的质感。小溪串起自然村落,九曲十八弯中孕育着草原的传奇,父辈们用优美的故事来为这条生命的小溪命名——灯笼河。不论冬夏,灯笼河串起的小村永不变色的是蔚蓝色的天空,高远且缠绵。

家乡草原是一个天然的宝库,那里盛产药材、野菜。然而在几十年前,面对温饱尚解决不了的人们,这些成了救命稻草、疗饿疾的良医。有一种野菜是我最爱的菜肴——肉丝炒金针。所谓金针就是把黄花菜未开的花蕾连同一小段嫩嫩的茎,大约是蓓蕾下五厘米的样子采摘下来,大锅烧开水,把新采回来的鲜嫩金针焯水后备用,然后切猪精肉丝,下锅后炝炒,一大盘美味肉丝金针端上桌,瞬间就会引爆你的味蕾。

我家后山阴坡草长得特别茂密,长到可以掩没我时,小姑姑就会带着我和一群小朋友去后山采金针,我贪玩,采野花,追蝴蝶,做花环戴在头上,玩的开心总是忘记此行的目的。所以每次收工时,篮子里总是空空如也。其实小姑姑也才大我几岁,看着我贪玩,却从不责备我。

采回金针我就会坐在小板凳上眼巴巴地看着妈妈和奶奶挑拣、焯水;然而,吃饭时却怎么都不见金针端上桌。我噘着小嘴问妈妈和奶奶:为什么不给我吃?奶奶摸着我的头满是歉意地说:“唉,奶奶也想给你吃呀,可是家里没有菜。这会儿野菜下来,都晾成了干放着呢。一旦有客人来了,咱好歹有个拿手的菜上桌啊,委屈我大孙女了!”奶奶慈爱地抚摸着我的头,声音里全是无奈。

听了奶奶的话,我就天天盼着有客人来,我哪知道奶奶和妈妈却最怕家里来客人。记得有一天一个骑着大马的人来到我家,奶奶和妈妈一顿忙活,炒了金针和鸡蛋,还破天荒的烙了一大摞白面饼。那味道香啊,烙饼卷农家土鸡蛋,再配炒金针。当然,那金针里没有肉,那时吃肉还太奢侈。爷爷陪着客人吃饭,小孩子们被赶到院子里玩,有美味诱惑,我和妹妹弟弟们躲在窗下偷偷等着,心想:怎么还不快吃完呢。可是真等客人吃完轮到我们上桌时,却只剩下菜汤了。还好剩下两张饼,我们几个小孩子可以一人分到一小块,而奶奶和妈妈就只能吃玉米饼子了。从那以后,我就再也不盼家里来客人了。

不盼来人,开始盼过年。过年了可以穿新衣服,有肉吃,还能吃到我最爱吃的肉丝炒金针。天天数着,盼着,掰着手指头数,等杀了年猪,感觉饭菜就丰盛起来,奶奶和妈妈就会给我们变出好多种好吃的来,偶尔还会包饺子,那会儿就感觉好幸福啊。然而过完年,生活就又回到了原来的老样子。

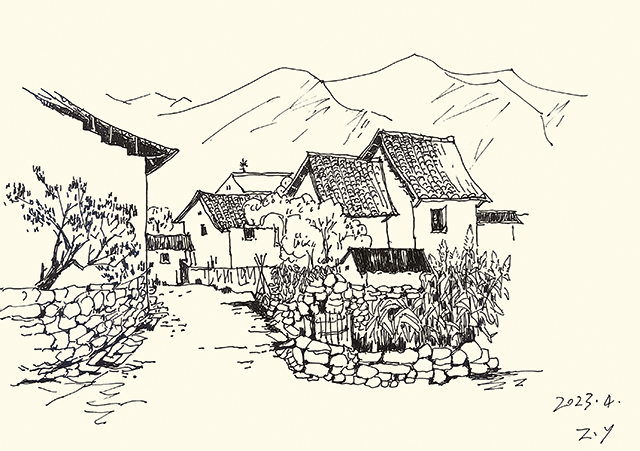

我的小村,从西到东一共有二十几户人家,都住在土坯茅草房里。那时村里有两个举足轻重的人物,分别是我的爷爷和奶奶。爷爷是方圆几十里所有村庄中唯一懂医术的人,他的银针在那个缺医少药的年代,把很多人从死亡线上拉了回来,简直就是神一般的存在。而奶奶在村里的地位同等重要,她是附近村子里手艺最好的接生婆。我的爷爷掌握着村里人的生老病死,奶奶则用双手承接着小村的惊喜与希望。

那一年,一场大变革正悄悄地改变着世界与我的村庄。闭塞的村庄终究会有人打破壁垒,我八岁那年,妈妈从生产队赶回了二十多只羊、两匹马还有一头牛。衣衫褴褛的刘生死死地牵着分给他的小黄牛的缰绳舍不得松开,似乎他牵着的不是牛,而是他全部的希望。

农村分田单干了,人也开始流动起来。有些人走出了村庄,走向了更大的天地。比如我,我家跟随工作调动的爸爸搬到了旗政府所在地——乌丹;比如村里最让人头痛的男孩子,他走的很远,去了北京。他是我的远房三叔,年纪比我还小一岁。三叔从小就淘气,村里人都管他叫“驴小子”。人们嘴里调皮的三叔高考考入“北京邮电大学”,读通讯工程系。

封闭的小山村,走出去了第一个大学生,还是北京的重点大学,为这个古老而陈旧的小村带来了活力与希望。这一切的变化都是顺应着时代而发生的,不可逆转。从离开的那一刻起,小村就停留在我的记忆里,自己也不知道从什么时候开始,尤其关心小村的变化,哪怕是点点滴滴的小事。

这中间,妈妈带着二妹来到城里与我和爸爸团聚,而爷爷奶奶住进了二伯家。爸爸妈妈试着把爷爷奶奶接来城里生活,可是爷爷来我家没住几天就喊着要回小村去,他说这里天太热、人太吵,住的又太拥挤;没有自由,空气不新鲜,天空不是蓝色的。我上初一那年爷爷去世,奶奶也不再接生了,接替奶奶工作的是张家媳妇,一个去卫校进修过的女人,她开了诊所,小村的人从此不再为缺医少药而发愁。

在后来的日子里,年轻人一茬接一茬长大、离开,上学或者打工。青年人更向往大都市的繁华与喧闹,清楚地认识到知识可以改变命运。村里的大学生不再稀少,小老板也有好几个,破天荒的小汽车也开进了村庄,村里人开了自己的超市,吃的、用的不出村就可以得到满足。如果想吃时令山野菜,可以到农家菜馆吃个够。

前几天朋友相邀,更加唤醒了我对小村的记忆,这记忆如春芽一样萌动起来;我无法压抑这悸动的心,踏上了归程。

穿过亿合公、杨树沟门,柏油路把一个个自然村落很快甩在后面。十几年未回草原,看着两侧的风景逐渐变得熟悉,亲切感油然而生。景致渐美,我的思绪也一直在过去与现实中来回穿梭,这熟悉而又陌生的感觉一直调动着我的视觉神经。

清晨的灯笼河一定是带着露水的,晶莹的露珠儿在草尖、在小野菊的花瓣上、在铃铛花倒挂的花蕊上,小小的一滴就折射出草原的万千风情来;一滴露珠儿,就把我全部的思乡之情调动起来,任它打湿脚面。我肆意地穿梭在草甸子上,寻找熟悉的青草香、泥土潮湿的气息、还有伴着野花风的味道。抚摸着巨大风车的躯干;深吸一口新鲜的空气,顿觉神清气爽。草原的清新与美我自然是熟悉的,但大批涌入的游人我却是陌生的。寻着路,穿过那道著名的“石门”,沿着路缓慢上行,在这广阔的草原上竟然有些堵车了,用游人如织来形容似乎有些不妥,但是满山的车和人流让这里一下喧闹了许多。

在一个旅游点遇到了表姐夫的哥哥,他一边牧马,一边做旅游生意。马馆哥哥从群中挑出几匹老实俊俏的马供游客骑乘,50元一位,忙的时候一天可以收入近千元。我听表姐说过,这位哥哥一年的收入也在十几万以上,难怪看他黝黑的脸上一直带着笑。听哥哥说,现在牧民开旅游点的非常多,蒙古包里摆几张桌子,有客人来就杀羊待客,效益非常可观。

转过最后一道山弯,就看到隐于蔚蓝色天幕下的小村了,面对隐在山坳中,炊烟袅袅,青黛的绿点缀红砖瓦房的村庄,没想到竟然有些陌生;然而这种陡然而生的陌生感又让我异常亢奋。看到村子的影子了,呼吸也瞬间调整到蔚蓝纯净的频道。

进村的路修在前面的半山腰上,我并没有急着进村,而是沿着公路一直开到村子中间地带,停好车。站在半山坡上,小村全貌尽收眼底。目光越过小村、山梁,村后的风力发电机群犹如梦想的翅膀映入眼帘,洁白巨大的风车与山下的村庄遥相呼应,整个村庄就如一只展翅欲飞的雄鹰,镶嵌在萋萋的绿与蓝色的天空交相呼应着,诗意盎然。

目光回落,山村无疑已经被重新格式化了,笔直宽敞的街道,红砖碧瓦的蓝舍,习习清风里裹挟着诸多时尚元素。我读过书的小学校已经合并,学校的院子改造成了健身广场,健身器材一字排开;原来又脏又乱的景象不见了。这,真的是我记忆中的村庄吗?

顺着平坦的水泥路慢慢踱进村子,才进村头就遇见了父亲的表弟,他正赶着自家羊群去放牧。表叔用陌生的眼光看着我,而我依稀的记忆也有些模糊。

“叔叔,您家现在有多少只羊啊?”我率先打破沉默。

“400多只,还有100多只小羊羔。”

“您一年收入多少啊?”

“我还给别人放着一群羊呢,放羊钱再加上出栏的育肥羊,一年收入十几万吧!”

“村里您这样的人家多吗?”

“有几户,不太多,一般家收入也就在五六万吧!”看着表叔自豪地赶着羊群离开,抛开“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来”的忧伤,我欣喜小村发生的嬗变,让我感觉既亲切又陌生。

抬起头,蔚蓝色的天空依然清新、辽阔。这不正是我想念的蓝吗?这蓝,还是我梦中的模样。我不禁张开双臂,任由淡蓝色的裙融入广袤的深蓝里,白纱巾飘起来,如同一朵云,飞向我蔚蓝色的记忆……