“入党追崇事理明”——记归侨史学家阎宗临

1978年,留学瑞士十年,后在瑞士任中国思想史教授,获瑞士国家文学博士的阎宗临逝世后,被追认为中共党员——

阎宗临1937年摄于英国剑桥

1926年1月8日,从上海开来的法国客轮安德烈洛奔号,经过28天的海上漂泊,终于停靠在法国马赛港。

旅客队伍中,一个有着东方面孔的小伙子,手里攥着一张纸条,来到码头上。他找到一位中年妇女,展开了手中的纸条,只见上面用英、法两种文字写着“我要去巴黎,车站在哪里”。在这位好心人的指点下,他成功登上开往巴黎的火车。

这个小伙子,就是本文的主人公,归侨史学家阎宗临。

梁漱溟给他减免学费,鲁迅教他如何读书

阎宗临,1904年6月18日出生于山西省五台县的一个农民家庭。他自幼喜爱读书,苦于家境窘迫,上小学时经常跑30多里山路,到表兄家借书看。中学毕业后,他在一位老师的资助下,孑然一身赴北平(今北京)求学。

阎宗临到北平后想投考高等师范,将来当一名老师,但是没考上,连生活也成了问题。经人指点,他以第一名的成绩考入曹州(古地名,属山东菏泽)重华书院(即曲阜大学预科)。这个重华书院大大有名,创立于明万历年间,在山东乃至全国的书院中享有盛誉。清末施行新政,废科举兴学堂,书院逐渐落寞。1924年,梁漱溟辞去北京大学的教授职位后,重建书院,聘请熊十力、陈亚三等知名学者任教,以教授儒学、佛学和印度哲学等社会科学为主。梁漱溟亲自到旅店看望考了第一名的阎宗临,了解到他的困境后,慷慨大方地免除了这个山西农家子弟的食宿和其他费用。

阎宗临志在文学、史学,对重华书院的课程不感兴趣。来曹州前,他曾报考朝阳大学,在曹州时得知被录取,反复考虑之下,决定向梁漱溟辞行。梁漱溟欣然同意他回北京,梁漱溟博大精深的学识、善良宽厚的为人,给阎宗临留下了深刻的印象。两人相处时间虽然不长,但是梁漱溟从此成为阎宗临心中永远的恩师。

在北平读书期间,阎宗临结识了山西盂县的老乡高长虹。高长虹这个名字在当下的年轻人中较为陌生,但在中国现代文学史上却是个绝对绕不过去的人物。他组织发起的“狂飙社”是新文学运动中成员最多的社团,有姓名可考者就有70人左右,比如柯仲平、张申府、潘汉年、朱谦之、常燕生、杨国荣、尚钺等。有学者指出,“狂飙社”在中国现代文化史上作出了极为重要的贡献。更有学者认为,从某种意义上讲,狂飙社通过自己的活动为中国革命培养了极为重要的人才。高长虹同鲁迅来往密切,阎宗临对鲁迅仰慕已久,在高长虹的引荐下,他见到了鲁迅。

阎宗临1925年摄于北平

阎宗临晚年回忆,自己是在1924年的冬天第一次见到鲁迅的,但是《鲁迅日记》中第一次出现他的名字是在1925年2月8日。当天鲁迅记道:午后“长虹、春台、阎宗临来”。这之后,阎宗临经常到鲁迅家并与鲁迅有书信往来,他的名字也就频频出现在《鲁迅日记》中。

年逾古稀之际,阎宗临满怀深情地回忆起自己心中永远挥之不去的鲁迅的风采,他“瘦而不高,平头,穿蓝布长褂,皮鞋,衣服很素净。精神很饱满。眼光犀利,自己找坐处,说话也不拘束。鲁迅常说笑话,自己却不笑。他对青年非常热忱”。阎宗临曾经极为虔诚地向鲁迅请教青年应该读什么书。鲁迅告诉他:除去线装书和印度的书,都可以读。自己在读中国书时感觉总能静下心来,抛开周围社会、人生的干扰。而读外国书时——当然不包括印度书——经常会联想到现实,总想去做点什么。

他们两人都不曾想到,这些谈话竟然对阎宗临的一生产生了重大影响。谈及赴法留学的原因时,他说:当时之所以做出这一决定,在“很大程度上是受先生思想影响的”,“读洋书成了我青年时代的理想”。

课余时间,阎宗临在《国风报》从事校对工作以补贴生活。在报社遇到了老旅法留学生华林,他鼓励阎宗临到法国勤工俭学,而且可以帮他办理出国手续和在法国联系工作。路费是个大问题,大概需要200元,这对于阎宗临而言无疑是个天文数字。最终在另一位山西老乡景梅九先生的资助下,阎宗临终于踏上了异国求学之路。

“我为了了解西方文化的灵魂”

来到巴黎后,阎宗临边学法文边打工维持生计。1927年初,经同乡介绍,他进入里昂杜比慈人造丝厂做工。工厂的总工程师来但发现阎宗临很能干,就提升他为实验助理员,月薪500法郎,阎宗临的学费和生活费终于有了保障。

随着接触不断深入,来但对阎宗临越发欣赏,后通过亲戚关系,把阎宗临推荐给瑞士伏利堡大学法学院的夏立伊教授,夏立伊教授答应在学费上给予阎宗临一定的优惠。

1929年冬天,阎宗临正式成为瑞士伏利堡大学文学院的学生,主攻欧洲古代、中世纪历史和文化。从中学毕业至今,已经过去了五年,阎宗临对这来之不易的学习机会倍加珍惜,发奋苦读,他的各科成绩都非常优秀。

拉丁文向来有“死文字”之称,艰辛深奥、晦涩难懂。学校里有规定,东方学生可以免修拉丁文。而西方的历史原著大多是用当时国际通用语言拉丁文写成的,出于专业需要,阎宗临不能免修。经过三年多的刻苦学习,阎宗临熟练掌握了拉丁文,听、说、读、写都达到了相当高的水平,最终以优异成绩通过考试。教授拉丁文的老师对这个中国青年能取得如此好的成绩惊讶不已,问他:“你是从哪儿来的这股毅力?”阎宗临回答道:“我为了了解西方文化的灵魂。”

阎宗临在瑞士弗里堡大学读书

阎宗临的成绩令学校众多师生瞩目,岱梧教授便是其中之一。岱梧非常欣赏阎宗临刻苦学习的精神,称其为伏利堡大学近十年来最优秀的学生。1933年夏天,阎宗临取得了瑞士国家文学硕士学位。当年岱梧教授当选为校长,学校开设中国文化讲座,阎宗临被聘为讲席。岱梧校长为了鼓励阎宗临,给了他一年假期,并由学校提供往返船票,让他回国探亲。

9月,阎宗临回到阔别了十年的故乡山西五台。而后来到北平,受聘于北平中法大学服尔德学院,担任教授。这年,他仅30岁。

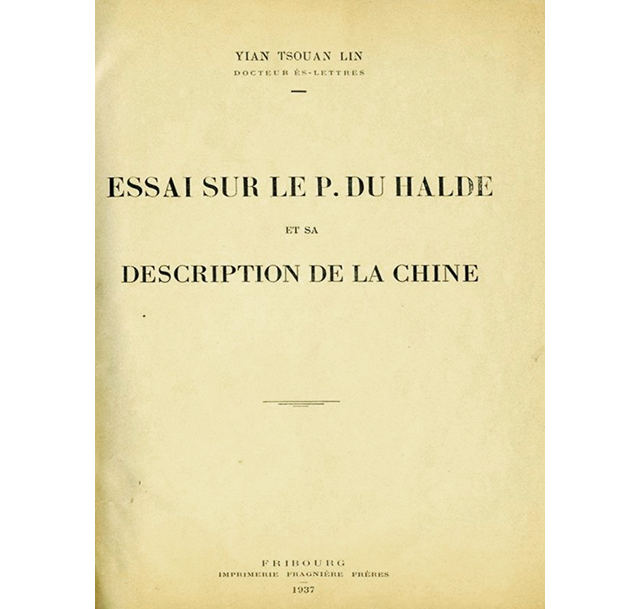

1934年秋,阎宗临回到瑞士任中国思想史教授,同时准备考取博士学位。他的博士论文题目是《杜赫德及其著作研究》。杜赫德(1674年-1743年)是法国国王路易十四的忏悔神父泰利埃的秘书,他曾经编辑了《耶稣会士书简集》的第9卷至第26卷,并利用其中的资料,编写了四卷本的《中华帝国全志》,该书在西方学者中享有“十八世纪最全面的论述中国的史料”的美誉。阎宗临的论文主要论述了耶稣会教士在十七、十八世纪来华的情况以及中国与欧洲的文化交流。

为了获得一手的资料,阎宗临多次往返于意大利、英国,查阅有关图书资料和教会档案,终于将论文写成,并于1936年顺利通过答辩,获得瑞士国家文学博士学位。近年来,传教士与近代中国的关系成为中外学者关注的热点问题,后学者不应忘记最早研究杜赫德的中国学者阎宗临。

听罗曼·罗兰讲鲁迅

1929年11月,阎宗临应约去拜访法国著名作家罗曼·罗兰。

罗曼·罗兰非常仰慕中国的古老文化,并深为欧洲人不了解中国而感到惋惜。他对阎宗临说,托尔斯泰晚年特别后悔自己没有很好地了解中国,他一生中仅和中国人有过两次通讯:一次是和辜鸿铭,一次是和德国的陈季同。罗曼·罗兰说,他开始接触现代中国,是从读了敬渔隐翻译的鲁迅小说《阿Q正传》才开始的。鲁迅笔下的阿Q的形象深深地留在他心中。他非常向往中国,为自己在有生之年无缘去中国而深感遗憾。

罗曼·罗兰送给阎宗临的他与甘地的合影

此后,阎宗临在瑞士期间又多次拜访罗曼·罗兰,并将罗曼·罗兰写的《米开朗基罗传》翻译成中文。罗曼·罗兰非常满意,亲自给这个中译本写了序言。

1968年8月,许广平作为人大代表到太原视察,阎宗临特地到宾馆拜访。40年的光阴,要说的话太多了。阎宗临谈到了罗曼·罗兰对鲁迅先生作品的热爱和评论。许广平听后很感兴趣,希望阎宗临能够写点回忆文章,并将一本签名的《鲁迅回忆录》送给他。阎宗临一直记着许广平的嘱托,写下了《回忆罗曼·罗兰谈鲁迅》一文。很遗憾,这篇文章一直未能发表,直到阎宗临去世后的1981年才得以在《晋阳学报》上刊出。

“离乱之中的读书人,所可求者,只有设法安定内心的纪律,埋头工作”

七七事变爆发后,阎宗临坐不住了。一介书生,虽手无缚鸡之力,却有拳拳报国之心,他要回去救国。

1937年7月13日,阎宗临与梁佩云在瑞士举行了简朴、庄重的婚礼。梁佩云是山西清源人,出自书香门第,其父梁晓峰是山西前清进士,能书擅画,做过京官和知县,民国时曾执教于北京政法学校。1934年,阎宗临与梁佩云一道赴瑞士,梁佩云专攻学前教育。佩云女士深明大义,坚决支持阎宗临回国的决定。新婚不久,阎宗临婉言谢绝岱梧校长的热情挽留,与妻子踏上了回国之路。

阎宗临原计划经上海回国,他将在欧洲多年搜集的图书资料装成五大箱先期运往上海。但阎宗临夫妇离开欧洲后,淞沪抗战爆发,日军炮轰闸北,阎宗临十年苦心搜罗的图书资料全部毁于战火,他翻译的《米开朗基罗传》和罗曼·罗兰写的序言都在其中。

从香港上岸后,他们取道广州、汉门回到山西太原。阎宗临面临两个选择,一是到阎锡山那里去做外交秘书,一是到山西大学任教。作为一个自由知识分子,他选择了后者。阎宗临被山西大学聘任为历史系主任。随着战局的变化,1937年9月,山西大学先是撤到运城,到太原失守便停办了。阎宗临偕夫人辗转来到汉口。

阎宗临的博士论文1937年在瑞士出版

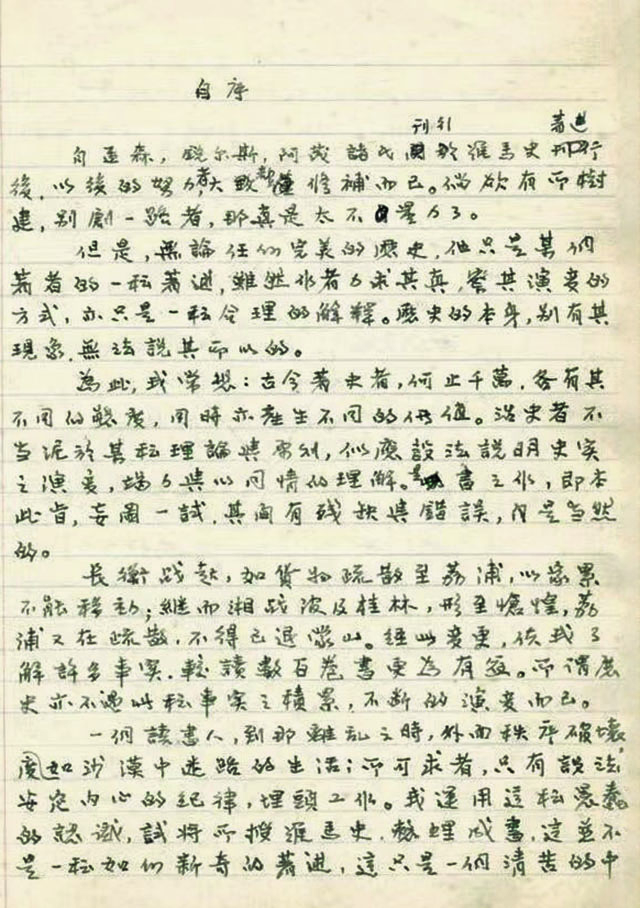

阎宗临手稿

通过留法同学盛成的介绍,阎宗临参加了上海知名人士组织的由蔡元培任会长的救亡团体——国际宣传委员会,为抗日救亡而奔走。在这里他认识了广西著名人士李任仁,李先生对他印象极好,并作诗称赞他是“品端学萃之士”。1938年2月,国民政府教育部高教司对流亡教授进行登记,阎宗临被分配到军委会战时工作干部训练团教授近代史课程。“战干团”中有不少流亡学生,经过培养和训练,他们将从事抗日救亡工作,阎宗临主讲《鸦片战争前后》《巴黎和会的情况》等。在“战干团”,历史学科属于国际政治组,阎宗临是教授,月薪120元。6月底,第一期“战干团”培训结束,阎宗临应李任仁之邀到广西大学任教。

抗战期间,桂林集中了大批文化界名人,抗日宣传工作异常活跃。阎宗临除继续参加国际宣传委员会的活动,还参加了广西建设研究会的工作。

当时广西大学在良丰,距离桂林22公里。阎宗临每星期有三天的课,乘车到学校后,他便在那里住上三天,课上完了再回家。抗战军兴,阎宗临能够毅然放弃在欧洲的优越生活和治学条件,回到多灾多难的祖国,绝不仅仅是一时冲动。虽然没有上前线,他却在桂林郊外昏黄的油灯下,用全部心智,为保存本民族的文化血脉贡献华夏学人的一份绵薄之力。正如他在《罗马史》自序中所写:一个读书人,在那离乱之时,外面秩序破坏如同沙漠中的生活,所可求者,只有设法安定内心的纪律,埋头工作,我运用这种愚蠢的认识,试将所授之罗马史,整理成书,这并不是一种如何新奇的著述,这只是一个清苦的中国教授,苦守他战岗位,养着五个孩子(他们合起来尚不到二十岁),对他职责的一种解脱,诚如罗马的精神,永远在奋斗着。

在桂林的六年,是阎宗临学术生涯中研究成果最为丰硕的时期。当时他正值壮年,精力充沛,进取心强。他抓紧一切可利用的时间,在充分占有资料的基础上,作出精辟论述,发表了大量有关欧洲文化史论的文章。据统计,这六年时间里,阎宗临共发表了六十余万字的论著,其中包括一部中篇小说《大雾》。

作为大后方,桂林人口激增,物价飞涨,阎家陆续诞生了五个小生命,经济负担很重。为了多赚点钱,阎宗临夫妇都到无锡国学专科学校兼课。

从中山大学到山西大学

1946年8月,阎宗临到广州中山大学历史系任教,主讲世界古代、中世纪历史,希腊、罗马史等课程。1948年任历史系主任兼历史研究所所长,直至广州解放。

广州解放后,经中山大学军管会审查,向他颁发了证书。阎宗临任中大历史系主任之际,全国各地争取民主自由反对国民党独裁的学生运动风起云涌,中大不少进步师生因此遭到逮捕,阎宗临四处奔走,想方设法营救被捕的师生。后来在回顾这段日子时,阎宗临说:“当时自己受命于危难之中,坚持到阳光普照之日,对中大师友来说,扪心自问,殊堪告慰。”

广州解放前后,阎宗临面临向何处去的问题。国民党败退台湾前,曾有计划地动员各地著名学者、各界名流同他们一起走。著名史学家钱穆亲自到阎宗临的家中探望,邀请他到台湾去。阎宗临谢绝了对方的邀请,虽然他并不了解共产党,但也并不心怀恐惧,他要留在祖国大陆继续从事他的教育事业。钱穆只得告辞。

1949年10月14日,广州解放。阎宗临与所有人一起欢呼雀跃迎接新时代的到来。

1949年底,阎宗临从《人民日报》上看到,自己的老朋友、山西大学副校长赵宗复在北京出席全国高教会议的消息。他便写信给赵宗复,告知自己抗战期间和近几年的情况,赵宗复很快回信,邀请他回山西大学工作。这时,张友渔从北京来信邀请他回山西,陆侃如来信邀请他去山东大学,焦菊隐则力邀他到北师大历史系工作。阎宗临谢绝了各方邀请和中山大学的挽留,于1950年8月携全家北上,回到了阔别多年的故乡,在山西大学任教。此后,阎宗临历任山西大学历史系教授、系主任、副教务长、研究部主任等职,并当选为省政协常委、省人大代表以及省人民委员会委员。

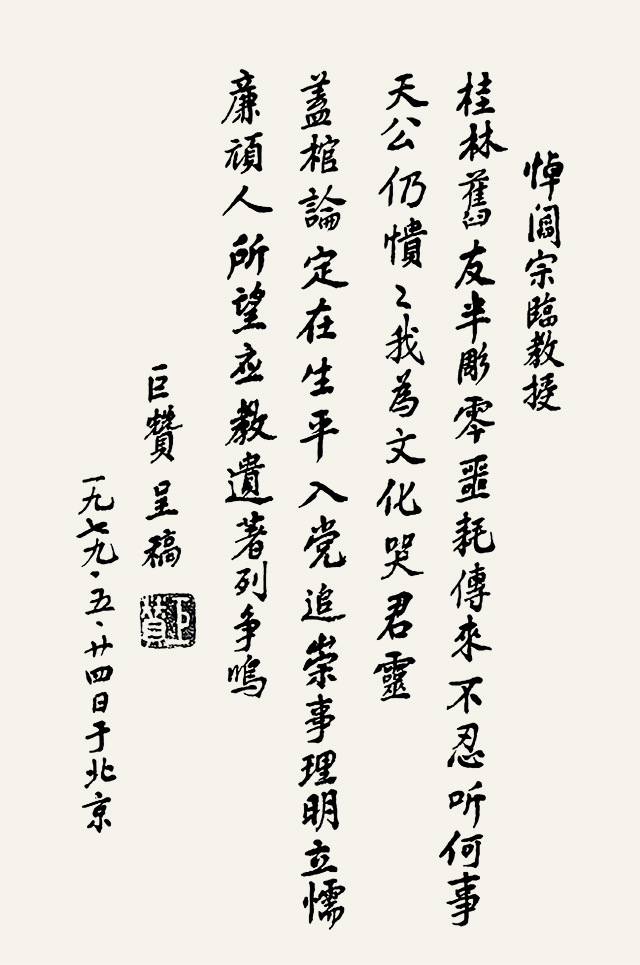

阎宗临去世后,巨赞赋诗一首,寄托哀思

上世纪五十年代,阎宗临开始学习马克思主义的史学思想和阶级斗争理论,并以此重新认识历史。在此期间,阎宗临的史学思想逐渐完成了向历史唯物主义的转变。谁也无法预料到学术思想的转变在阎宗临的心中产生了怎样的波澜,但他在给子女选择专业时,无一例外地要求他们学理工科,不要学文科,尤其不要学历史。但似乎是冥冥之中有些什么,唯独三子守诚,因为机缘巧合,竟又改行学起了历史,继承了乃父衣钵。

上世纪五六十年代的中国,除了苏联,国内学者几乎得不到世界其他角落的学术动态和外文资料。耳目闭塞、僻处山西的阎宗临尤甚。如此闭塞的环境,令他很难在世界史研究方面有什么建树。后来他转而从中国古代史籍中研究中外关系,或许算是大学者在做学问时取的一种“巧”吧!面对当时的社会现实和学术研究状况,阎宗临是无奈的,他曾对孩子们说,“我在学术上没有什么成就,在这里连个聊天的都没有”。

即便如此,阎宗临对历史的热情依然如故,他一直坚持读书写作。上世纪六十年代,他编写了《世界古代中世纪史》《世界古代史参考资料》等教材。1962年,法国思想家、科学家巴斯加尔(1623年-1662年)成为当年世界和平理事会纪念的四位世界文化名人之一,阎宗临应商务印书馆约请,在过去研究的基础上,撰写出版了《巴斯加尔传略》一书。这是第一本用中文写的巴氏传。此外,他还撰写了有关世界古代中世纪历史的论文如《赫梯-军事奴隶所有者》《关于巴可特里亚古代历史》《匈奴西迁与西罗马帝国的灭亡》等。在中西交通史研究方面则著有《十七、十八世纪中国与欧洲的关系》《古代波斯及其与中国的关系》《拜占廷与中国的关系》等。

阎宗临1965年摄于太原南郊

1978年10月6日,阎宗临去世,终年75岁,梁漱溟等知交故友纷纷来电来函悼念。1979年5月,阎宗临在桂林时期结识的挚友、中国佛教协会副会长巨赞赋诗一首,以寄托哀思:

桂林旧友半凋零,

噩耗传来不忍听。

何事天公仍愦愦,

我为文化哭君灵。

盖棺论定在生平,

入党追崇事理明。

立懦廉顽人所望,

应教遗著列争鸣。

阎宗临生前曾申请入党,但未能实现这个愿望。他去世后,被追认为中共党员。

史学大手笔

对中西交通史的研究是阎宗临一生学术研究的重点,他的博士论文即引起国外汉学家的普遍关注。由于论文是用法文写的,在国内的反响并不大。回国后,他利用在欧洲收集的大量相关资料,写了不少短文,陆续发表在1941年《扫荡报》的《文史地》副刊上,这些文章和《西方典籍所见康熙与耶稣会之关系》,成为他研究的重点。阎宗临在欧洲十年寒窗,对西文尤其是拉丁文的精通,令他能够在浩如烟海的西方典籍中捕捉到与中国历史有关的信息。大部分国内学者一来无缘见到这些原始材料,二来即便是有机会见到,也很难过语言关。而外国学者对这些史料不会产生足够的兴趣。阎宗临在弥补国内中西交通史大家如陈垣等人研究之不足的同时,印证了传统史料的真伪,并为国内学者的研究提供了材料。正如他自己所说:“余在罗马传信部档案中,发现今所刊引之资料,心窃为喜,此后治清初中西交通或中外交涉者将有所依据。”国内搞中西交通史研究的学者,大多是以中国的史料为主,偶尔能利用的也大多是波斯文、阿拉伯文、蒙文史料,拉丁文史料几乎没人用过。阎宗临对国内中西交通史研究的最大贡献即在于此。

介绍世界文化史是阎宗临学术研究的又一重点。1939年到1944年,在广西大学四年多的时间,阎宗临在《建设研究》杂志上陆续发表了许多关于欧洲文化史的文章,这些文章构成了他两部专著《近代欧洲文化之研究》《欧洲文化史论要》的主要内容。在欧洲求学的日子里,西方史学思想和研究方法已经根植于阎宗临的脑海。他采用的文化史观和多元比较法,即从历史、地理、人种、社会、文化、宗教等诸多因素综合分析,来阐明历史的发展演变,是西方史学研究的主要流派。这些在以上两部专著和他的一些主要论文中都有突出的反映。虽然上世纪三四十年代的阎宗临是一位非马克思主义的历史学家,但作为一位历史学家,他对史实的洞察并没有影响他对影响历史进程的重大问题和重要人物做出正确的判断。在阎宗临的眼中,“列宁是一位能够把握住俄国问题核心的天才领导者,而1917年革命是近代历史上最重要的事实之一……假如说文艺复兴的革命意义着重在于思想——人文主义,法国大革命的意义在于政治——推倒君主,那么俄国1917年的革命,除思想与政治外,最标新立异的是解决了经济与社会的问题”。这段论述对于一个深受西方史学思想影响、生活在上世纪三四十年代的非马克思主义历史学家而言,实在是难能可贵。

为古文献笺注是阎宗临学术研究的另一重点。《身见录》是中国第一本欧洲游记,作者是山西绛州人(今山西绛县)樊守义,他随康熙使臣艾若瑟赴欧洲,历经十三年,回国后将所见所闻写成《身见录》一书,成书后并未刊行,人们大多不知道有此书。1937年阎宗临在罗马国立图书馆查阅资料时,在《名理探》一书中发现了《身见录》的原稿,于是拍照带回,并笺注刊布。阎宗临的传统史学功夫也是相当扎实的,他所笺注的古籍《北使记》《西使记》《佛国记》等都具有相当高的学术水平。

自上世纪90年代,阎宗临先生的三子、首都师范大学历史系博士生导师阎守诚教授,开始着手整理出版乃父生前的学术成果,陆续问世的有《阎宗临史学文集》《传教士与法国早期汉学》《欧洲文化史论》《世界古代中世纪史》《中西交通史》《阎宗临文集》(四卷本)等。

阎宗临晚年在写作

当这些创作于六七十年前、闪烁着学术思想光辉的史学作品,抖落历史尘埃,再次出现在史学同仁面前时,震动了整个学界。有南饶北钱(锺书)、南饶北季(羡林)之称的饶宗颐先生评价道:“阎宗临先生早岁留学瑞士,究心西方传教士与华交往之史事,国人治学循此途辙者殆如凤毛麟角。其所造固已出类拔萃,久为士林所推重。” 已故著名历史学家齐世荣先生则称:拜读阎先生的文集以后,既对他的大著不胜钦佩,又对他的坎坷遭遇和未尽其才深感惋惜……阎先生之所以能取得上述成就,得力于他在国学西学两方面都有深厚的功底,称得起中西会通。北京大学历史系教授高毅在《邂逅阎宗临》一文中写道:“我感到了一种震撼:原来中国人也能写出这样的世界史!……阎宗临的讨论是中国世界史学界多年来罕见的一种真学术。虽然是真学术,阎著的文字却一点也不枯燥,相反,它十分地灵动优美,耐人寻味,能让你一拿起来就放不下,能让你领略到什么是真正的史学大手笔!”

2022年8月,阎宗临先生手稿捐赠仪式在国家图书馆举行,阎宗临先生哲嗣阎守诚先生、阎守扶先生捐献出父亲的手稿7种共12册。这些珍贵文献入藏国家图书馆名家手稿文库,与梁启超、王国维、鲁迅、朱自清、闻一多等众多名家的手稿保存在一起。

供图/阎守诚