惠州写意

刘 勇

毕业于华南师范大学政法系,目前工作于广州市政府驻京办,作品散见于《读者》、《当代文萃》、《华夏》等刊物。

出生地,故园。这是一个人的精神胎记。人们常说,美不美,家乡水,亲不亲,家乡人。我的家乡惠州,这座不算大也说不上太小的南方城市,在喧嚣中有沉静,在安静中有生机,自有其独特的美丽与迷人。

作为18岁就离开家乡,一直在外漂泊的惠州人,虽然我未远居海外,但我跟世界各地的侨胞一样,对故园有着无比深沉的依恋。事实上,惠州就是著名的侨乡,惠州人移居海外已有1000多年历史,惠州籍华侨华人遍布世界五大洲的80多个国家和地区,全市现有归侨近9000人,侨眷超过100万人。据不完全统计,海外惠州侨胞超过300万人,可谓“海内一个惠州,海外一个惠州”。

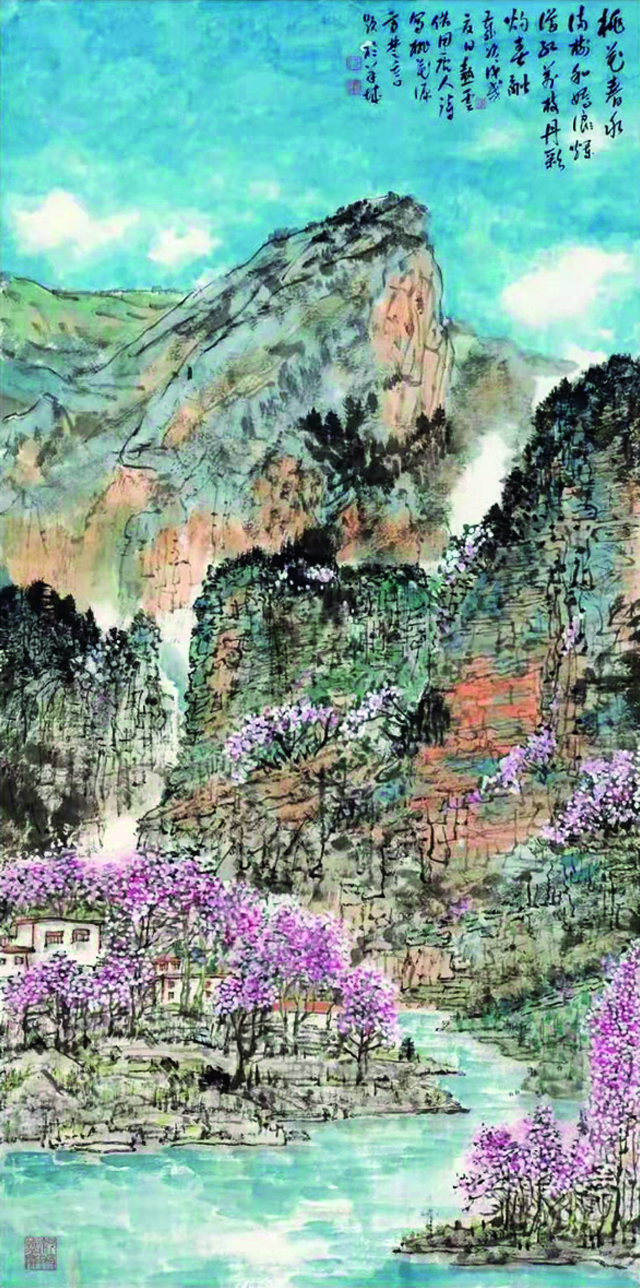

《桃花春水》 张热云/作

惠州的一山一水,常在游子的心中萦绕。如果说北京、广州的公园很美,是城市的精华所在,这样的赞美一定不适用于惠州。如果你从一座山的高处俯瞰,你以前那种“一览众山小”的优越感会在这里荡然无存,因为整座惠州城就是一座森林公园,半城山色半城湖,处处都是留住游人脚步的精华美景。一种人间美景隐于苍茫云海之上,那是大地上生长的自然之城。

少年的记忆,一次次在我的思索中浮现,大地新绿,阳光映照高楼大厦。我初中时住的地方叫荔浦风清,单是名字就透着俊雅。高中后住的地方,位于老城中心,藏在小山顶的一角。山下有湖,湖中有岛,波光潋滟。湖的尽处是更高的山,曲折延绵。金黄的花与紫蓝的花,像两条绶带,披挂在路沿。那坡上的草木,多么深情,多么沉郁。无数的植物在自身的格律当中站成一排排,错落有致,美的难以复制。当然,最美是近晚,暮色自湖心泛起,在远山、在水面,在视线的每一处飘游。风吹动着树上的叶子,“沙沙”作响,仿佛大自然的弹奏声,自有其内在的风情。

每到夜色被一盏盏的灯点燃,霓虹亮起来了,一盏盏,一串串,是安静浅笑的调皮眼睛。是城市与植物之间混搭的美学,一部分属于诗意,一部分属于烟火。

惠州的美还在于玉一般温润怡人。 她总能在细微处让人们感受到这座城市的自然的道德操守,非白即黑,非此即彼,这些年,车和人都越来越多了,塞车也时有发生。但很难见到行色匆匆的路人。更多的是一张张温和舒缓的脸,似乎沾了湖光山色的灵气,让人见了,也从心底涌出从容淡定,化成入景入画,行色怡然的惠州意境。

说到底,这是人的意境与底蕴。只有惠州的意境和底蕴,才能让人保持一种耐心。其实这源于一个诗人,他打探这里的生命之河的全部秘密,以一种心灵的细节。诗人叫苏东坡。宋绍圣元年(1094),10月2日,苏东坡终于到了惠州。好多事对他都显得新奇,可是又似乎熟悉。日光让露水在草叶上圆满,露珠与草叶,纯净剔透,轻盈似动。广东是亚热带,他看见橘林、甘蔗、荔枝树、香蕉园,还有槟榔树。决不是个不适于生活的地方。在地方太守礼遇之下,坡公住在政府官舍中,就是合江楼。城市有水就灵秀,比有一条江更好的,是有两条。两江在此合拢,故楼名曰“合江楼”。你能够想象到,当苏东坡看到一条江水“淙淙”地从面前流过,一群蝴蝶在花草上飞舞,一个美人与露珠和草叶对视。突然回头一瞥,苏东坡身体的诗便复活了。

说起来,这也是我和坡公的一个小小的缘分。感谢大自然开辟了这个地方。“海山葱茏气佳哉,二江合处朱楼开。蓬莱方丈应不远,肯为苏子浮江来。”坡公于此住了一年零一个月,写下了许多脍炙人口的诗篇。 而我一介俗夫,自从父母7年前搬此附近居住,也有幸在每年假期,来这里居住。学着坡公,吸两江之灵秀,扩云天之胸襟。我最喜入夜,江面流转七彩的光,合江楼也披彩衣,它展眉,它舒展腰姿,和两江、和坡公一起,畅快呼吸。事实上,坡公在惠州期间,生活常常是困顿的,他写《行香子·秋与》:“昨夜霜风,先入梧桐。浑无处、回避衰容。问公何事,不语书空。但一回醉,一回病,一回慵;朝来庭下,光阴如箭,似无言、有意伤侬。都将万事,付与千钟。任酒花白,眼花乱,烛花红。”昨夜霜降风骤,梧桐叶落纷纷,无处回避衰老的面容,秋风问何因,我没有说话,只是用手在空中书写。人老了,有时沉醉有时沉病有时慵懒。

早晨来到院子,感叹时光荏苒,岁月催人,人老多病。如今万念俱空,把所有心事,都换作千杯酒来饮。哪管它酒花白,眼花乱,烛花红。这是坡公绝少见到的,对社会和人事近乎完全绝望的作品,秋风瑟瑟中,过往的淡然、坚定、洒脱似乎都不在了,只有伤痛,是如此真切。正是那种察物未精,极大地拓展了我的想象空间。我忍不住去翻查记录,找到如下记载:绍圣元年(公元1094年)迁惠州后,苏轼于绍圣二年(公元1095年)七月痔疾发作,八九月间始愈,时已至深秋,与此词所写景色相合。此词或许是作于这个时候。那个病我也得过,发作起来真是极为痛苦的。我得此病尚是在青年,而坡公已近六旬,再豁达的人,此时也难免对人世绝望与喟叹。然而再细看,果真绝望了吗?久病之躯,醉后老眼,竟还能看到酒花雪白,烛花火红,又何尝不是一种从容?坡公的诗才不负众望,在历史的长河中被人传诵,它赋予了这个地方深厚的历史底蕴。纵是如此绝望困顿,坡公仍为惠州做了无数好事。他发现江边郊野到处都是无人掩埋的骸骨,便和知州詹范商量,筹钱雇人掩埋尸骨,造成丛冢。他自己也筹款捐钱参与这件善事。还写了《惠州祭枯骨文》,后世学者称:其盛举波及距惠州二三百里和海陆丰地区。坡公还在惠州认真推广了“秧马”稻苗插秧技术,水碓水磨技术,并建议处理了驻军缺房和扰民的问题、博罗大火善后的问题,办理了新居凿井便四邻、在海会院辟放生池等问题。更值得我们惠州乡亲记住的,是为了修筑西湖的水利和交通,当时手头极为拮据的他,竟将皇帝赏赐的犀带也捐赠出来。同时还写信给弟弟,动员弟媳史夫人把数千两黄金拿出来“助施”,终于促成了这项壮举。另据林语堂《苏东坡传》所写,坡公在东江和西支江交汇处的一座小山盖了房子,在房子四周种了很多树木,他说树木不要小的,他年纪大了,等不了那么久。也不要大的,大的难得栽活,他种的都是中等的树,看来他是想长居此地了。所有这些,点点滴滴,惠州父老的祖祖辈辈,都记得。

山清风明,日落与日出,云雾,春雨,露水,以及露水中盛开的野花。在这里,万物各从其类,春秋永存,就像神在哪处的云端栖居。

如今,每每回到惠州,心就会变得柔软。 若遇到薄阴天气,阳光从云缝洒落,所有柔软,便随着光影的抚摸,一点点,温温润润地蔓延开来。 坐在车里,看车头趴着的黄叶。风恰时拂过,鲜艳的紫荆花瓣,从枝头,摇摇曳曳飘落。是在欢迎远道归来的游子呀,于是,怎能控制心的悸动、眼的温热。

而最愿意做的,是陪着老父母,在苏堤缓缓漫步。一步步的声响,是一千年前的坡公在应和么?走到红霞泛起,湖光溢彩。斜阳远远打来,洒在老人祥和的脸庞,惠州的意蕴,牵动我的视线和思绪。 乡愁亲恩,情浓赛酒,竟是如此,难以化开。

你徜徉其中,在苏东坡的诗歌意境里触摸这葱郁的山涧流水和自然草木,新美如画。鸟雀鸣于枝,万物与天地同和,大地与天空同节。我眼前的露珠与草叶,那是一瞬间的铭刻,生生不息,哗然而绿。