《新青年》 “完全把美国思想赶跑了”

作者简介:

丁晓平

解放军出版社副总编辑,中国报告文学学会青年创作委员会主任,中国出版政府奖优秀出版人物奖获得者、全国新闻出版行业领军人才。

19世纪以来,上海始终是中国的经济中心和命脉。20世纪20年代的上海,是中国近现代工商业最发达,工人阶级人数最多、最集中的城市。

回到上海,病愈后的陈独秀忙得不可开交,既要受邀四处发表谈话或者演说,又要参与各种集会和纪念活动,还要接受媒体采访。但是,对陈独秀来说,此次上海之行,只是中转路过而已,“小作居留,即乘轮赴粤”,他最终目的地是广州。因为,在章士钊、汪精卫的力邀之下,他已经答应广东省省长陈炯明,赴广州创办西南大学。

1920年2月22日,陈独秀在接受《申报》记者采访时,就五四运动的规模和效果,对比北京和上海两地之后,对五四运动在北京始终未能从学界发展到普通社会大众中感到非常遗憾。他说:“北方文化运动,以学界为前驱,普通社会,似有足为后盾者。然不能令人满意之处,实至不鲜,其最可痛心,为北京市民之不能觉醒。以二十世纪政治眼光观之,北京市不能谓为有一市民。仅有学界运动,其力实嫌薄弱。此至足太息者也。广东人民,性质活泼勇健,其受腐败空气之熏陶,或不如北京之盛。以吾人现在之悬想,改造广州社会,或较易于北京。故吾人此行,殊抱无穷希望也。”

的确,轰轰烈烈的五四爱国运动,是在中心城市由北京转至上海,运动的主力军由学生转变为工人,实现工学商大联合的“三罢”之后,才真正给了北京政府和帝国主义者沉重打击,获得“罢免卖国贼,拒签和约”之胜利的。陈独秀对《申报》记者的这段谈话,可谓是陈独秀对五四爱国运动的深刻反思。

关于筹备西南大学,陈独秀在与汪精卫、章士钊、吴稚晖等人会晤时,产生了一些分歧。先是因为西南大学校址是选择广州还是上海发生争执,后又因为陈炯明答应拨付的资金未及时到位等原因,前往广州的行程一再延期,陈独秀索性决定安家上海,把妻子高君曼和儿子鹤年、女儿子美也接到上海。

在“过沪”的日子里,陈独秀没有闲着,再次“直接行动”起来。

2月27 日,陈独秀出席了上海工读互助团筹备会。工读互助团,是五四运动之后的 1919 年12月,在陈独秀、蔡元培、李大钊等人的大力支持下,由少年中国学会执行部主任王光祈发起建立的。这次,陈独秀专门邀请王光祈参加了会议。上海方面有亚东图书馆老板汪孟邹等20多人参加,共同引导上海青年努力探索改造中国、振兴中华之路。

3月1日,陈独秀在《新青年》第七卷第四号上发表长篇论文《马尔萨斯人口论与中国人口问题》,对马尔萨斯的《人口论》中有关人口增殖率每25年增加一倍、人口过剩导致贫困等观点给予了批判。3月30日至4月1日,上海《时报》接连三天,以连载的形式发表了陈独秀在江苏教育会上的演讲词。陈独秀直言江苏教育的缺点,一种是犯了主观主义,一种是犯了形式主义。

像陈独秀一样,五四运动,特别是在上海实现工学商大联合的“三罢”斗争之后,进步的知识分子在斗争中看到了工人阶级的觉悟和威力。

——1919 年 2 月,笃信马克思主义的李大钊就在《青年与农村》一文中指出:“要把现代的新文明,从根底输入到社会里面,非把知识阶级与劳工阶级打成一气不可。”

——1919 年 7 月,毛泽东开始在《湘江评论》连载长文《民众的大联合》,明确提出实行社会改造的“根本的一个方法,就是民众的大联合”,“因为一国的民众,总比一国的贵族资本家及其他强权者要多”,而且“历史上的运动不论是哪一种,无不是出于一些人的联合。较大的运动,必有较大的联合”。民众大联合的基础,是由于有着反抗压迫者的“共同利益”。

——1919 年 11 月,李大钊在《浙江新潮》第一号《发刊词》中指出:“改造社会,将由哪一种人担任呢?将用怎样方法呢?我们改造的责任,在于工农劳动者;改造的方法,在于‘自觉’和‘联合’。凡知识阶级里面觉悟的人,应该打破‘知识阶级’的观念,投身于劳动中,和劳动者联合一致。”

——1920 年 1 月,北京进步的青年知识分子拿着《新青年》设计、发表的一个社会调查表,走进人力车夫居住区进行调查,工人的悲惨生活,使他们大为震惊。北京《晨报》报道说:“调查回来,大家相顾失色,叹息不止,都表现出一种极伤心且不平的样子。”

——1920 年 4 月,邓中夏等进步学生在李大钊的支持下,组织“工读互助”,在北京东皇城根的达教胡同建立了“曦园”组织,一边读书,一边做工。邓中夏还率领北大平民教育讲演团,从城市转战乡村,到长辛店铁路工人中进行宣传。

这个时候,《新青年》依然还在北京编辑出版。

4 月 1 日,在出版的《新青年》第七卷第五号上,陈独秀发表了《新文化运动是什么?》,阐释了“新文化运动”被世人误读、误解的问题和尚待改进的地方。陈独秀说:“新文化运动,是觉得旧的文化还有不足的地方,更加上新的科学、宗教、道德、文学、美术、音乐等运动。”他强调,新文化运动要注意三件事:一是要注重团体的活动,要有组织力,发挥公共心;二是要注重创造的精神,尽可前无古人,却不可后无来者;三是新文化运动要影响到别的运动上面,比如军事和政治。在这篇文章中,陈独秀依然不改他狂放不羁、锋芒毕露的文风,在嬉笑怒骂中指出新文化运动的方向:

新文化运动影响到军事上,最好能令战争止住,其次也要叫他做新文化运动底朋友不是敌人。新文化运动影响到产业上,应该令劳动者觉悟他们自己的地位,令资本家要把劳动者当做同类的“人”看待,不要当做机器、牛马、奴隶看待。新文化运动影响到政治上,是要创造新的政治理想,不要受现实政治底羁绊。

譬如中国底现实政治,什么护法,什么统一,都是一班没有饭吃的无聊政客在那里造谣生事,和人民生活、政治理想都无关系,不过是各派的政客拥着各派的军人争权夺利,好像狗争骨头一般罢了。他们的争夺是狗的运动。新文化运动是人的运动;我们只应该拿人的运动来轰散那狗的运动,不应该抛弃我们人的运动去加入他们狗的运动!

4月21日,陈独秀应邀在中国公学发表演讲,主题是“五四运动的精神是什么”。他说:“如若有人问五四运动的精神是什么?大概的答词必然是爱国救国。”“何以社会上对于五四运动无论是赞美、反对或不满足,都有一种新的和前者爱国运动不同的感想呢?他们所以感想不同的缘故,是五四运动的精神,的确比前此爱国运动有不同的地方。这不同的地方,就是五四运动特有的精神。这种精神就是:(一)直接行动;(二)牺牲精神。”

在陈独秀看来,“中国人最大的病根,是人人都想用很小的努力牺牲,得很大的效果。这病根不改,中国永远没有希望。社会上对于五四运动,与以前的爱国运动的感想不同,也是因为有无牺牲的精神的缘故。然而我以为五四运动的结果,还不甚好。为什么呢?因为牺牲小而结果大,不是一种好现象。在青年的精神上说起来,必定要牺牲大而结果小,才是好现象。”陈独秀向中国青年呼吁,爱国救国不要依赖任何势力任何人,“最后只有自己可靠,只好依赖自己。”

新文化运动到底是什么?五四运动的精神到底是什么?回到上海,陈独秀的思想没有止步,他在总结,在思考。而他的脚步更是没有停止,他团结并带领更多的有志之士走进了劳动界,走进了工人阶级,感受无产阶级劳苦大众的心声。

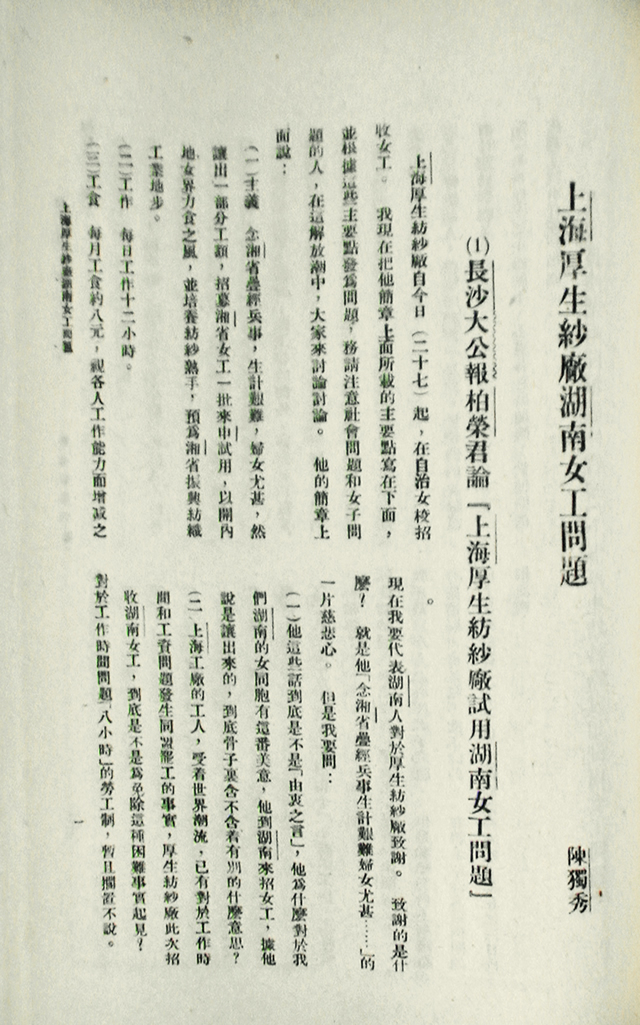

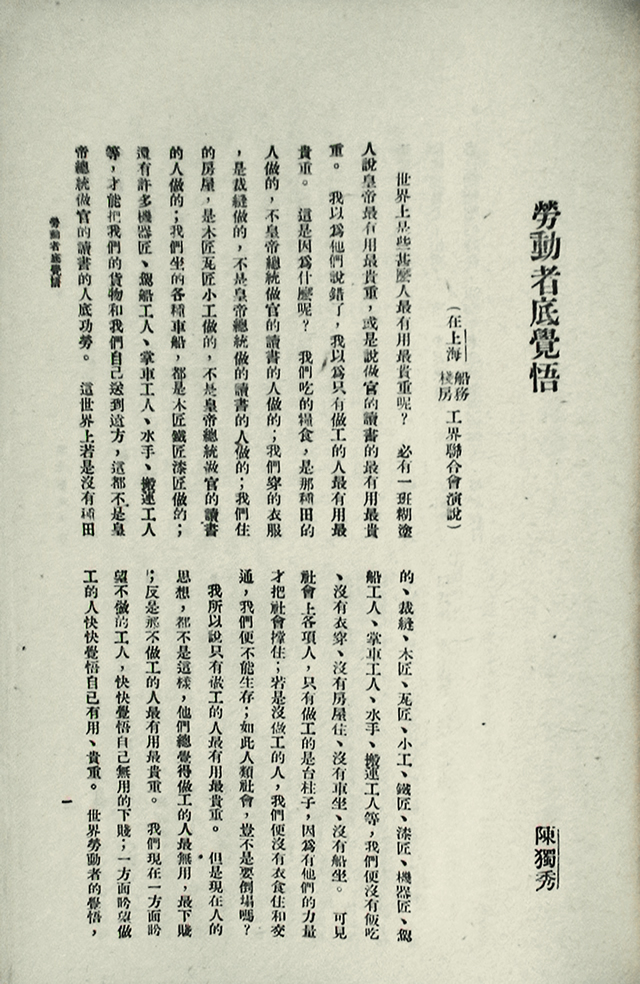

这个时候,上海码头工人发起成立了“船务栈房工界联合会”。陈独秀应邀参加了成立大会,并发表了《劳动者底觉悟》的演讲。他说:“世界上是些什么人最有用最贵重呢?必有一般糊涂人说皇帝最有用最贵重,或是说做官的读书的最有用最贵重。我以为他们说错了,我以为只有做工的人最有用最贵重。”为什么?因为“只有做工的是台柱子”。陈独秀疾呼做工的人快快觉悟起来,“第一步觉悟是要求待遇,第二步觉悟是要求管理权。”

4 月 26 日,陈独秀致信北京《新青年》同人李大钊、胡适、张申府、钱玄同、顾孟余、陶孟和、陈大齐、沈尹默、张慰慈、王星拱、朱希祖、周作人等 12 人。这封信不同寻常,标志着《新青年》回到了上海,再次由陈独秀一人担任主编。尽管陈独秀的文字十分谦虚低调,但依然透露出《新青年》阵营已经出现了分裂。

陈独秀信中所言“《新青年》七卷六号稿已齐,上海方面五月一日可以出版”,指的是即将出版的《劳动节纪念号》。创办《劳动节纪念号》,并非陈独秀一时心血来潮,而是有组织有目标的一个大策划。在1920年1月,陈独秀就主张创办工人刊物。他发表《告新文化运动的诸同志》,告诫说:“上海的朋友要办报,不必办和人雷同的报。上海工商业都很发达,像《店员周刊》《劳动周刊》,倒有办的必要,但至今无人肯办。难道不高兴张嘴和店员劳动家说话吗?难道因为这种报不时髦,不能挂‘新思潮’‘新文化运动’时[的]招牌吗?”

作为“五四运动的总司令”,陈独秀看到了上海工人阶级的力量,也曾为北京市民的“不觉醒”而叹息。因此,他一到上海,就开始对中华工业协会、中华总工会等社会或民间工人阶级团体、组织进行调研,深入普通工人群众中,访贫问苦。1920 年 3 月,他就决计在五一劳动节推出《劳动节纪念号》,并在《新青年》第七卷第五号上提前作出了“特别预告”,并向远在北京的《新青年》同人约稿。这也是《新青年》在北京编辑出版的最后一期。

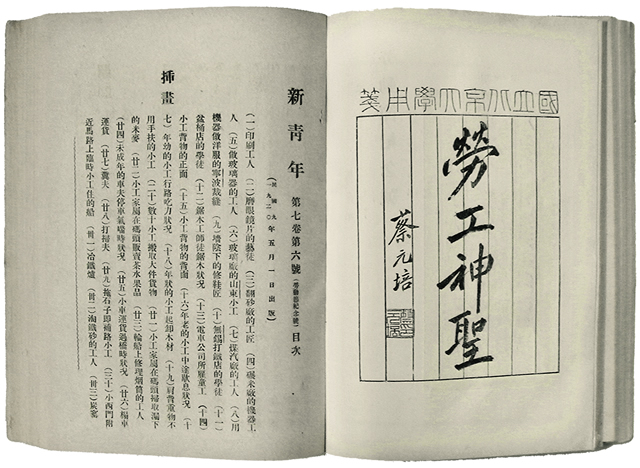

1920 年5月1日,《新青年》第七卷第六号如期高调推出了《劳动节纪念号》,成为陈独秀创办工人刊物、向基层工人宣传马克思主义的肇始。

《新青年》的这一期《劳动节纪念号》长达400页,在篇幅上比正常出刊的《新青年》页码超出了两倍多。《新青年》的发行商群益书社不得不从原刊售价二角提高到五角,因为事先没有征求陈独秀意见,陈独秀非常生气,拍桌大骂。一边是陈独秀的书生脾气,一边是群益书社的经济利益,冲突不可避免,感情无可厚非,矛盾不可调和,亚东图书馆老板汪孟邹从中调解也无效,于是,从第八卷第一号起,《新青年》自己成立了新青年社,开始独立发行。

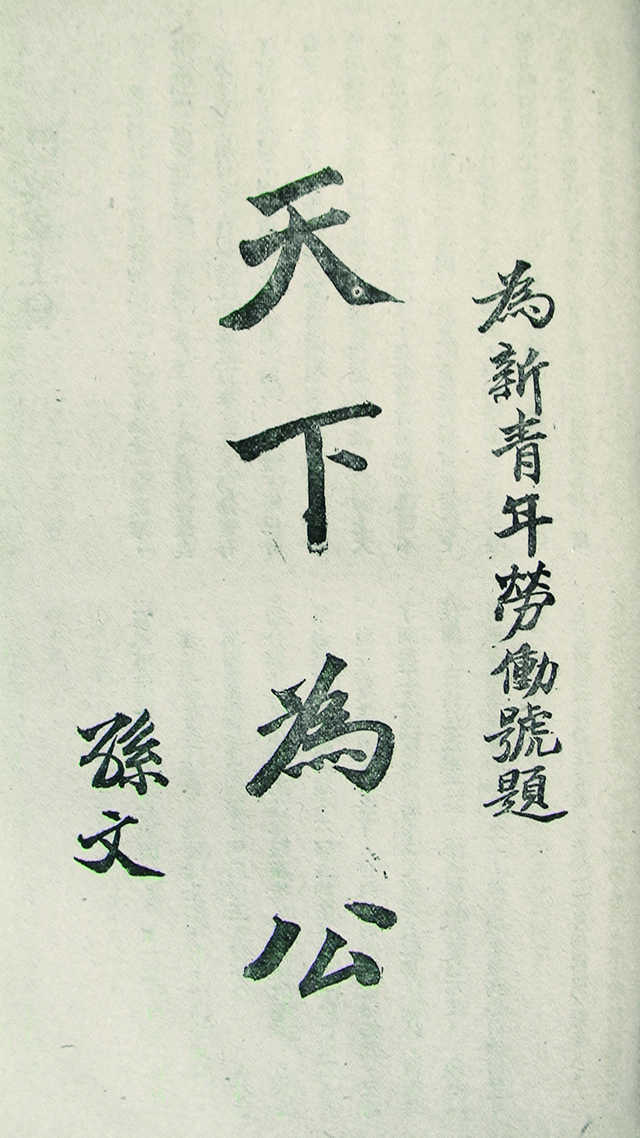

应陈独秀之约,孙中山为《劳动节纪念号》亲笔题写了“天下为公”四个大字。3 月 31 日,孙中山还曾在上海宴请陈独秀,由胡汉民、廖仲恺、戴季陶作陪。尽管都是参加辛亥革命的老革命党人,但这却是他们的第一次见面。两人究竟会谈了什么,历史没有更多的记载。同时,《劳动节纪念号》不仅发表了蔡元培、吴稚晖的题词“劳工神圣”和“人日”,还发表了来自上海各界别、各行业 16 位知名人士和普通工人的题词,以及拍摄自上海、宁波等地印刷、玻璃制作、环卫等行业工人的 33 幅劳动照片。其中 12 位工人的题词直接喊出了工人的心声:“不劳动者之衣食住等属盗窃赃物”“不劳动者口中之道德神圣皆伪也”“惟亲身劳动者有平等互助精神”。

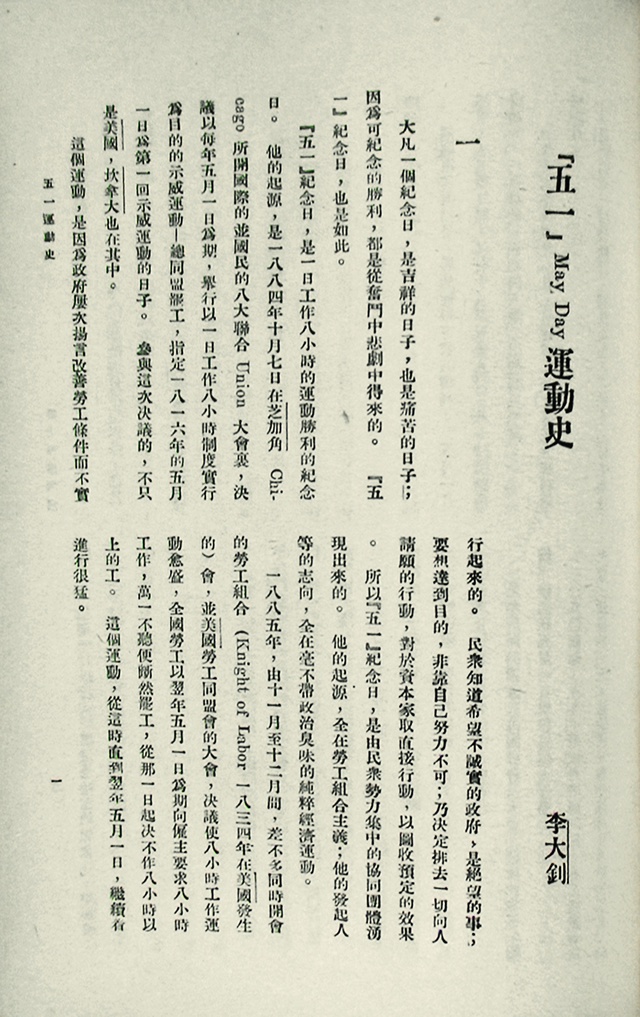

《劳动节纪念号》刊发的文章丰富多彩,既有劳动节的历史纪实作品,如李大钊的《“五一”May Day 运动史》、T.C.I. 的《一九一九巴黎“五一”运动》,又有思想评论作品,如俄国 S.A.P. 生译的《职工同盟论》、刘秉麟的《劳动问题是什么》、陈独秀的《劳动者的觉悟》;既有外国劳动运动组织的说明介绍,如张慰慈的《美国劳动运动及组织》、高一涵的《日本近代劳动组织及运动》,又有中国劳动阶级的调查报告,如陈独秀等人亲自调查撰写的上海、香港、湖南、江苏、安徽各地工人劳动状况。《劳动节纪念号》可谓是一部劳动节的“小百科”,是中国新闻出版史上第一次对世界和中国工人阶级现状作出的大调查和总分析。蔡和森阅读后,深有感慨地说,《新青年》以前“是美国思想宣传机关,但是到了仲甫同志倾向社会主义以后,就由美国思想变为俄国思想了,宣传社会主义了。不过在过渡期间的文章,社会革命的思想是有了,杜威派的实验主义也是有的。一直到1920年 ‘五一’劳动节特刊问世,才完全把美国思想赶跑了。”

5月1日,陈独秀和李达、李汉俊、施存统、陈望道、沈玄庐等热衷于马克思主义的人们在上海澄衷中学开会,马克思主义者和无政府主义者共同发起开展纪念五一的活动。这一天,中华工业协会、中华工会总会、电器工界联合会、中华全国工界协进会、中华工业志成会、船务栈房工界联合会、药业友谊联合会等团体,在西门公共体育场举行了历史上第一次大规模集会,纪念劳动节,参加者有5000多人。后来,由于参加者越来越多,集会受到军警的阻挠,不得不四次转移地点,最后在靶子场的荒地上举行。各界代表在会上发表演说,工人们挥动红旗,高唱《劳动歌》,提出“三八工作制”,高呼“劳工万岁”“中华工界万岁”。与此同时,广州、北京等地工人也都破天荒地举行了五一劳动节纪念或庆祝活动。一股“与劳工为伍”的时代潮流迅速掀起,劳工运动如火如荼地在中华大地开展起来。正如邓中夏所说:“五四运动中一部分学生领袖从这里出发,‘往民间去’,跑到工人中去办工人学校、去办工会。”

以《新青年》推出《劳动节纪念号》为标志,以陈独秀、李大钊为代表的先进知识分子,把“德莫克拉西”(民主)的旗帜,从知识分子阵营转移到新兴劳工阶级阵营,这是中国的马克思主义者在五四运动以来的一个重大思想转折,也标志着中国现代社会知识分子开始与工人阶级相结合,他们开始重视工人、宣传工人、教育工人、团结工人。它标志着五四运动进入了一个新的历史阶段。