喜气过年别有天

作者简介:林小冰,广东省作家协会会员。出版散文集《岁月的皈依》《此时烟火》。多次获得国内各类文学奖项。

过年是红色的。

红春联、红鞭炮、红果盘、红年画,还有红色的迎春花。

少时觉得俗不可耐的大红色,时至中年,方觉那么的好。这红色是母亲带我去挑的新衣,是过了腊月廿四厨房一派烟波浩渺。这红色也是除夕夜母亲做出来的味道,谁能抵挡团圆的力量呢?

过年的确是一件很了不起的大事。

旧年与新年是时光曲线的两端,光阴被赋予起点和终点。在新老日子交替时添一岁,过去的大江东去。

过年是王安石的新桃换旧符,也是尚颜的身添一岁来;过年是父辈的老碑帖,深得真味,过年是我的魏晋之风,红装扫雪。

大年初一食斋菜

母亲十分坚持过年的仪式,她懂得并浸泡在天地间的节令,成为我寻常岁月的火树银花。

冬至未至,母亲必先忙碌起来。似乎她年前所有的千山万水是为了过年的人间至味,为了正月里送红橘,走亲访友。

冬至前,她在日历上挑黄道吉日扫舍。取竹松二叶和笤帚合捆在长竹竿上,仔细清扫房梁瓦片、墙壁角落,小蜘蛛四处遁逃。

母亲于晨间早早奔向市场,她专挑猪三层肉,要肥瘦间隔,富有弹性的那一块。回家切成若干一公分厚薄的长条,每每此时,她会拿出大簋替代平日的小碗,让我到咸杂铺买红南乳。看铺的是一个中年男子,个矮,他举着长筷子伸进瓮中,夹了五六块,淋上绛红汁液,那是我见过最动人的小正方体,香气四溢。母亲揉碎南乳,细细抹过每一片肉条,浸了酱油,穿孔系红绳,吊晒在天窗下,白天有光微熏,夜里北风吹啊吹。她晒红衫鱼干,洗净用盐腌一晚,次日晾晒。

腊肉和鱼干风干后,并不给我们吃。母亲先拿着去还神。她炊一两鼎发粿,剁鱼丸,通常这时候她是不需要我帮忙的,厨房是她一个人的春天。

年头去庙里祈愿,冬至前谢神恩。

冬至头一天,母亲做一种粿,叫“冬节鸽”,似饺子,个头和肉馅迥异。在我们这儿,简直无粿不欢。一年到头,印粿、鼠壳粿、猪肠粿(肠粉)、铜盘粿(层糕)、菜包粿……连做粿的木模子都闪着柔润的光芒。做“冬节鸽”工序繁杂,菜馅多样。包菜、芹菜、大蒜、沙葛、鱿鱼、肉丁、花生炒熟,筛子中央倒扣一小碗,菜馅装其中,开散热气又控汁。母亲用糯米粉拌面粉和成团,分小剂子,专门用小石球转成厚薄恰好的圆形坯皮,包上菜馅,开口捏紧即好。放锅中煮开,倒进铺着生菜、茼蒿的大碗,加一点猪油、胡椒粉,咬下去满口生香。

母亲忙里忙外,家中大小事务一个人张罗。她毫无怨言,也不曾有怒气迁于我们身上。逢年过节,祭祀祖宗,该给家人吃的,喝的,一样未曾落下。

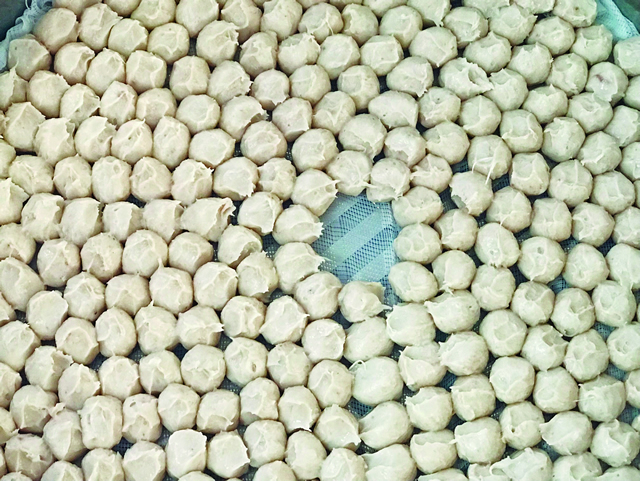

吃完“冬节鸽”,做汤圆。满满一大钵糯米粉,在母亲手中揉搓,捏小剂子,滚动在掌心圆溜起来,一粒粒大小均匀,散落在竹编的圆筛,底下有小孔透气。也叫我帮手搓汤圆,放几粒进米缸,意为年年有余。冬至清晨天微亮,母亲起身煮汤圆,放红糖生姜汁,分碗敬天地神明祭祖宗,完毕后才分得大家吃。母亲言,长几岁吃几颗,我小心翼翼地数着,生怕多吃、少吃。

鱼丸

母亲对天地的敬重,对万物的敬爱,对生活的珍惜,每每想起总是动容。她对四时依序走去的步履,步步都发出慎重的足音,而这些恰是光阴中最饱满的一笔。

进入腊月廿四,开始打鱼丸、做大粒参(狮子头)。

选新鲜马鲛鱼,此鱼无细骨,肉质鲜嫩,鱼身长,圆鼓。沿背鳍剖开,用勺子刮下鱼肉,鱼头、鱼皮和中间的大鱼骨拿去焖酸菜。父亲和母亲轮流捶打、揉搓、甩打鱼肉,使之成型有韧性。鱼肉分两份,一份加番薯粉做纯鱼丸,余下的混猪肉丁,放一种鱼烤至焦黄粉碎出的细末,再加番薯粉做成肉丸。挤鱼丸时,从虎口处挤出平滑的丸子,勺子沾水刮,圆溜细腻的鱼丸绕铜盘摆,大灶大鼎猛火炊熟。

我喜欢“炊”这个字,炊烟袅袅的人间。大灶,大鼎,炉中的柴火烧得旺,蒸气弥漫,这是家的味道,是年的味道,是记忆中最深的一幕。一家子挤在厨房,为过年忙并乐着。

刚出炉的鱼丸热气腾腾,弥散着诱人的鲜味,口感又酥又松,最是好吃,母亲只给我们寥寥几颗尝鲜。鱼丸放凉掰成一排排,装进藤编的斗篮悬挂在房梁存放。准备过年的鱼丸,数量多到整个正月重复吃着炒过或做汤的鱼丸,早已失去当初的鲜味。

像这样对食物刻意的储备,还包括炊发粿、甜粿和珊粿。

鱼丸

腊月廿六到廿七炊粿。那两日彻夜不熄的灶火,炽旺热烈。空气中香甜的气味,不同于烘焙店的甜腻。时常想起这种夹杂炭火的烟气,与收割稻田后燃烧稻秆的气味一样好闻。

母亲招呼我帮忙,炊发粿的模具是粗陶小碗,我负责给小碗刷上一层薄薄的豆油,递给母亲装粿浆。调上红糖和苏打粉的粿浆色泽柔亮,浓稀刚好。捧一把在手心,任浆液自然垂下,行云流水,散发出焦糖一样的香,看着,闻着,有妥帖温暖的满足。

打开鼎盖的一刻,母亲很是紧张,表情肃穆,我们小孩也不敢乱说话,仿佛意识到这是多么神圣的仪式。

粿浆发成花瓣状,煞是好看,多为四瓣,也有三瓣。如同杜丽娘游园的模样,脸上泛红晕,光彩耀目,不可名状。我们称之为“笑粿”,倘若只发一两瓣,貌似“海军帽”的敦厚,则为“龛粿”,母亲必说来年诸如盖楼房之类的好话。“海军帽”是不能敬神明的,要调和粿浆的稀稠,一晚上守候着每一个发粿带来的惊喜或失落。

我当时的工作是每炊完一鼎发粿,要刮净小碗,好接着炊下一鼎。连续出现“龛粿”时,深知母亲的执拗,心里生出祈祷。直至炊完好几大鼎“笑粿”,才能仔细地把每一个小碗刷净、晾干,第二天存封。

那每一瓣、每一顶“粿花”,又胖又光滑的冒着热气,同样的清香四溢。母亲那般执着,在孩童的我看来有那么多不可解的禁忌,那几日里连不吉利的话也不准说。现如今回想起来,有一种信仰是与天地的深情在一起的,母亲没有掺杂丝毫杂念的执着,是敬畏心,是虔诚心,母亲的一板一眼是有温度的,想来便珠泪滚滚。

尤其炊甜粿(年糕),母亲一连七八个小时守着熊熊灶火,那般不动声色,其实应是惊心动魄的。

我问过母亲为何珊粿是白色且方形,母亲说无规矩不成方圆,做人理应清清白白。

年少时听到这句话是早春的那抹嫩绿,小半生过来细品其味,竟长出浑厚的肌理,长成山上苍劲的老松。再看看父亲和母亲,他们老辣又不失天真稚趣,最是难得。

腊月廿九这天是母亲生日。在她忙着准备年夜饭时,父亲贴春联,我在底下帮忙抹浆糊,看两侧高低。洒金的丹红纸,透着喜气与热闹。

这几年,上高中的侄子嫌弃母亲迷信,规矩琐碎。我告诉他,没有世俗礼节的沧海桑田,哪有过年仪式的光芒呢?

母亲的生日有时和除夕一起过。看着她一生的身影在厨房忙碌着,到老了厨房还是她的春天,有如初恋般的热忱,不禁莞尔而笑。

大年初一醒来,遍地红红纸屑,照例吃斋菜,向父母拜年。不知哪一年,从他们给我压岁钱到我给他们二老压岁钱,忘了就忘了,请让值得的敬与爱刻骨铭心。

想起母亲挤鱼丸,那个铜盘上,鱼丸从散到聚,重被打散,聚散之间全是惊天动地的无用之物。岁月里,无用的东西很多。于是,有了过年红红的春联、鞭炮、果盘、年画,还有迎春花……这些无用之物把每一户人家营造得无限美好,而这样的美好又恰恰使每个人的灵魂丰润起来,无论什么时候,红火和团圆是过年不可或缺的深情。

母亲对过年仪式的坚持,一派远意。她不自知地把“传统”二字诠释得那么好,悠久的中华文明底蕴都积聚在这团浑厚的喜气之中。弄麒麟舞、曲班坐唱、海丰八音正苏醒过来。礼节递传到嫂子那里,厨房仍是过年的腹地,这样一来,时光有了更多可以寄托的期许。

母亲说,你孩童时过年穿红色。各种各样的红色,在母亲热烈灼人的眼光中大放异彩,哪怕格子背心裙,也是深红浅灰相间。她说过年喜气吉利,就穿红色。

南方十一月,窗外桂花香,翻开日历,离庚子冬至二十多天。看到父母身体安康,一粥一饭,细啜慢咽,多稚趣多美妙。闻着厨房羊肉汤香,还煮了一壶老茶,一边喝一边想过年,这辈子能遇上这么好的父母,真好。