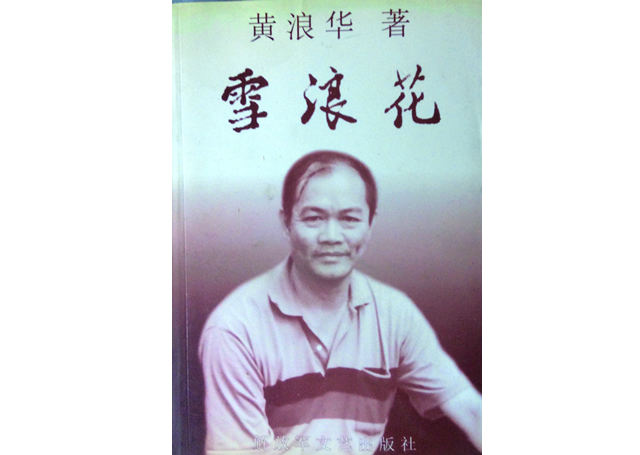

我的归侨之路

一

从我记事起,我就住在马来西亚(那时叫马来亚)马六甲北郊的一个叫峇都安南的小镇上。父母在那里开了一间小小的杂货店,卖些油盐酱醋、咸鱼香烟之类的日用品。这附近是马来人生活的农村,买卖对象主要是马来人。生意比较冷落,半天来不了几个顾客,维持全家五口人的生活很难,何况那时我与哥哥已经上学。平时店里只留下母亲一个人照看,父亲则到一家包工头那里当泥瓦工。

我母亲是童养媳出身,半天学都没有上过。但她靠自学认识了不少方块字,只是不会写。在店里,只要没顾客,她就会拿出不知从哪里弄来的唱本唱起来,用的是客家山歌调,旋律粗犷而动听。唱本总是这样开头的:“自从盘古开天地,三皇五帝到而今;丢下闲人且莫唱,开歌就唱有名人。”我记得这些唱本有《梁山伯与祝英台》《白蛇传》《陈白碧》等。我常常因听她唱“古”(客家话里“古”就是故事)而入迷。

参加全国青年业余创作积极分子大会时,在天安门前留影

父亲在家乡读过两年私塾,粗通文墨。但他看过或听过不少三国、水浒、西游的故事,很擅长讲“古”。每次回家,我们总缠着他,不讲“古”不罢休。没“古”讲了,他就干脆带我们去看马六甲周围的古迹。马六甲是马来西亚最古老的城市。明朝皇帝曾派太监郑和七次下西洋,每次都把马六甲当作基地和中转站。因此,马六甲留下不少郑和的遗迹,如三宝山、三宝庙、三宝井、三宝街等等。父亲最爱带我们逛三宝山,因为三宝大人的遗迹都分布在此山周围。他一边带我们参观一边给我们讲郑和的故事。这“古”看得见摸得着,既生动又入脑。

父母的“古”有意无意把我培养成了故事迷。节假日父母带我们弟兄三人到市区购货,我们从不跟他们逛商店。市里有一位同乡开了一间公仔书店,我们总在那里赖着不走。因为那么多小人书把我们勾引住了。我翻看了一本又一本,书里的故事,让我如醉如痴。父母亲买货回来后叫我们回家,我总是说:“让我看完这本再走,好吗?”有时父母生气了,我才恋恋不舍地离开。

我上的小学叫华侨公立文化学校,全校一、二、三年级只有二十多个学生和两个老师。全挤在一间借来的小小的普渡亭上课。课本都是国内中华书局编的。我最喜欢上的课是《国文》课。因为那里边有“孔融让梨”、“司马光砸缸”、“祖逖闻鸡起舞”、“岳母刺字”等故事。还有朗朗上口的古诗词及新诗。这让我记住自己是属于长城的中国人。

1949年前后,是马来亚动乱年代。一方面是马来亚人民爭取民族独立的斗争风起云涌;另一方面是重返马来亚的英国殖民主义者正磨刀霍霍准备镇压这一切反抗,形势越来越险恶。

我的大哥在抗日战争中,曾因宣传抗日而被日寇所杀。父母亲一直牢记着华侨在海外生命财产得不到保障的血的教训,也考虑到此地上学条件很差,小学毕业后很难有继续深造的机会,而我的哥哥正好要高小毕业,于是下决心带我们三个弟兄回国读书。这年5月,我们便告别了生我养我的马来西亚,回到了我的父母亲之邦——广东梅县。

梅县是全国著名的文化县,崇文重教成风,有大学7所。我们村200多户人家,几乎家家户户都有藏书。我祖父八十多岁了,冬天总爱拿本大字足本的《三国演义》,坐在禾坪上,一边晒太阳一边嘴里喃喃地读着,一坐就是几个小时。耳濡目染,我也爱上了这些大部头的古典文学。对于小学四年级的学生来说,看这些半文半白的古典文学有些吃力,常常看着看着便放下了。然而,我上的乡村小学——长滩乡中心小学,有一位老师却有办法让学生兴冲冲地知难而上。

这老师叫黄宣启,他是很严厉的老师和校长。那时学校里还兴体罚,学生稍有违规,就会受到他的鞭子的鞭挞,我们都很怕他。不过他的课却是我们最爱听的。他教的课是乡土教材《梅县地理》。这是本很薄很薄的教材,一般上半截课就讲完了。他会在课中穿插一些发生在该地的奇闻轶事或典故,使枯燥的地理变得津津有味。

我们小学没有图书馆,要看一本书得东借西借。我们的班主任黄昌良老师则因势利导,组织了一个班图书馆,书是全班同学从自己家里拿来的,登记造册后放在一个木箱里,由一个同学保管,这样我们同学之间就可以把各家藏书交换着看。而这个保管员就是我,近水楼台先得月,当然我看得最多。我记得我看的第一部外国小说就是一个同学家藏的《福尔摩斯侦探小说集》,书已很破,连封面也没有,还是用半文言翻译的。我读起来很吃力,许多时候不得不约几个同学一块猜上下文,但那曲折的情节却使人放不下。我后来也爱读外国文学作品,正是从读这本书开始的。还记得读过一本苏联翻译小说《雪地追踪》,也是写侦探的。线头很多,错综复杂。为此我还作过读书笔记,把个中线条理清楚。

是父母亲、是小学老师培养了我的文学兴趣,把我带上了文学不归路。

二

梅县是1949年5月17日和平解放的。也就是说,我们三个弟兄回到家乡后没几天,就迎来了明朗的天。1952年实行土改,我家评为下中农。我们这些贫苦农民的子弟有了翻身做主人的自豪感。

不久我考上了县城的老牌中学——乐育中学,成了我家世世代代的第二名中学生(此前我哥已上了中学)。穷孩子上学的目的很明确,就是要学好本领,摆脱贫穷,报答党恩,报效祖国。

那时因为家贫住不起学校,每天坚持走读。中学离家来回二十多华里,全是田埂小路。走读的同学便集合在村头小路上,一齐奔向学校。大家都赤着脚,长着厚厚老茧的脚板踩在尖利的砂石上毫无感觉。一路上,大家一边走一边复习功课,常常是你问我答,我问你答。或者是各人看各人的书。许多课外书,我就是在走读中看完的。为此,我学会了边走路边看书的习惯。这习惯使我终生受用。那时候我最爱看的书是带有英雄主义色彩的。因为抗美援朝战争正在进行。中国人民志愿军用小米加步枪,竟然把飞机加大炮号称世界第一强国的美帝国主义打回到三八线。我记得我们全县的中学生曾集中到县城东较场聆听过一次志愿军英雄的报告,那要战胜一切敌人而绝不被敌人所屈服的英雄气概,曾经久久激荡着我们年轻的心。崇尚英雄,向英雄学习,成了我那一代青年人的志向。因此,我反复读着《三国演义》《水浒传》等洋溢着英雄主义的名著。此外,像《林海雪原》《新儿女英雄传》《红旗谱》《敌后武工队》以及外国的《牛虻》《钢铁是怎样炼成的》《卓娅与舒拉的故事》等等,都是我百读不厌的书。

中学阶段,我的语文成绩最好。初中的兼任印尼《新报》记者的李元颂老师、高中的高火昌老师都喜欢我的作文。我的许多作文,他们常常拿到班里朗读,或者贴在班级的墙报上,作文上的许多句子都划有红圈圈。青年人都有张扬自己个性的表现欲,老师这一做法——不断“发表”我的作品,大大鼓励着我,使我每一次作文都字斟句酌,狠下功夫,力求再“发表”。这进一步提高了我的写作能力。

1958年,正在我上高中二年级的时候,学校停课,学生全部参加小高炉炼钢。当时县政府为配合这场运动,专门成立了“钢铁宣传指挥部”。可能我的作文成绩突出,被学校推荐到这指挥部来当了一名小记者。为此,我跟着梅县著名的山歌作家陈炳铭,跑遍了全县各地小高炉工地,去采写好人好事。我虚心向陈炳铭学习,学习他怎样采风,学习他怎样向民歌学习,学习他如何把这些原生态的东西变成文学作品。在这个学习过程中,我喜欢上了客家山歌。我采集了不少传统山歌,从中学习了民歌的比兴手法,也了解了不少客家的民俗民风。这些都是像我这样出生在异国的人所缺少的。

三

1959年6月,我考上了广州师范学院中文系。虽然不是我理想的综合性大学的中文系,但师范生的优惠待遇,使我这个贫苦学生能够安心在大学里深造。

这是在大跃进年代刚刚成立的大学,没有名师,老师几乎都是由中学选调上来的优秀教师。他们的教学方法,很适合我们这些刚刚脱掉中学生帽子的大学生的口味。他们与学生打成一片,很少有教授的师道尊严。

我记得上大学二年级的时候,教古汉语的戴植秋老师,在他妻子病逝那天,仍然坚持上课。他是从小学、中学一直教到大学的,有着丰富的教学经验。我经常节假日都会到他家去玩,和他家孩子成了朋友。

因为喜欢这个老师,我爱上了语言学。我为大学毕业准备的论文就是《论歇后语》。为此我收集了几千条歇后语,进行了分门别类的分析。为了探讨歇后语的奥妙及其语法修辞等作用,我还研究了各家各派的语法和修辞学著作,不厌其烦地请教戴老师。对语言学的深入研究,使我在语言表达能力方面有了质的飞跃,让我可以基本上达到心里想什么笔上就能表达出来。

1962年,风云突变。盘踞在台湾岛的蒋介石集团好像被打了鸡血针一样,蓦然振奋起来,叫嚣要反攻大陆。中国人民解放军不得不扩军备战,破天荒地在大学里征兵。天下兴亡,匹夫有责。“好男儿,当兵去”。成了我们大学生的共同口号。我当时已是大学三年级的学生,还有一年就要毕业。毕业即就业,我就可以担起奉养我那生活在农村的老父亲的责任了。家与国孰重孰轻,摆在了我的面前。我毅然投笔从戎,选择了保家卫国。我们班一共选上两个,我自豪我就是其中的一个。

我分配到全军著名的“攻坚老虎师”128师的384团二营机枪连,当了一名机枪手。驻地在海南岛琼中县的番响,正是五指山的腹地。我们住的是自己搭建的茅草房。每天除了军事训练就是上山砍荒种木薯花生。可谓抬头见山,出门爬山,干活挖山。

部队对我们这批大学生非常重视,把我们放到最艰苦环境去锻炼。我们连队有6个大学生,我是学历最高的。连首长要求我们和工农出身的战士们一样训练与劳动,不准有“大材小用”的想法。当时排以上干部大多数是从东北打到海南岛的老兵,很质朴,很直率,对我们这些知识分子的毛病一点儿也不讲情面,经常在全连会上公开点名批评。但他们又很关心我们,问寒问暖,胜似兄弟。我记得我第一次上山开荒,一天手掌就打了七八个血泡。老排长亲自做了面条端到我面前表示慰问,使我这个从小就不在母亲身旁长大的孩子,感到无比温暖。

连队火热的斗争生活锻炼了我,也为我提供了丰富的创作源泉,我有了创作的冲动。一次,山洪暴发,冲垮了附近黎族村寨的鱼塘,生产队养的鱼跑了不少。我们连的战士在水田里捡到了一条草鱼,指导员认为草鱼不是野鱼,一定是从生产队鱼塘里跑出来的,便让战士送回给老百姓。有人觉得这是小题大作。指导员指出,我们是人民军队,不拿群众一针一线是我们铁的纪律,于是送鱼的战士顶着风雨踏着泥泞的小路,送还了生产队。这虽然是小事,但其中包含着对我军本质大道理的认识,值得做文章。我便利用午休时间,急就了一篇不到两千字的小小说《送鱼》,并勇敢地投给了《解放军报》副刊,结果被采用了。这是我的作品第一次上全国性大报,给了我很大鼓舞,也引起了我们团领导的注意。不久,我便从连队借调到了团政治处,当了报道组一员,成了不是记者的记者。

这身份让我有机会了解全团先进单位和先进人物的事迹,进一步认识我所在这支从东北打到海南岛的英雄部队。九连的前身是“潘家峪复仇团”。潘家峪是河北丰润县一个小山村。抗日战争时期,是八路军建立的抗日堡垒村,也是冀东抗日根据地的中枢,因此成为日军的眼中钉肉中刺。1941年1月25日晩,日军指挥官佐佐木纠集了3000多名日军和1000多名伪军突然包围了潘家峪,对手无寸铁的老百姓实行大屠杀,全村有1230人被杀害。潘家峪的20多名幸存者,组织了三个“抗日复仇小分队”,配合八路军向日本侵略者讨还血债,后来附近村庄子弟纷纷加入,发展成120多人的队伍,遂成立“潘家峪复仇团”。1942年7月18日,复仇团与八路军在迁安县甘河漕伏击战中,一举全歼了150名日军,并击毙了佐佐木。后来,“潘家峪复仇团”改编为八路军,解放战争时期又成为我们团的九连。这个连始终保持着“复仇团”的光荣传统,先后获得“勇猛冲杀连”和“战斗模范连”的称号。

我深入到这个连队生活,立即被这个连队战士们苦练刺刀见红的二百米硬功夫所感染:练兵场上的树木,树根周围均被木枪刺成一个个鼓包,经常有战士半夜起来偷练刺杀,连队首长管也管不住。问他们为什么如此拼命,他们说:“我们要跟敌人拼刺刀!”我明白了,因为他们心中有敌人。于是,我写了报告文学《要跟敌人拼刺刀》,歌颂了该连的海南军区刺杀标兵张锦球的先进事迹。此稿在《战士报》上几乎登了一整版。

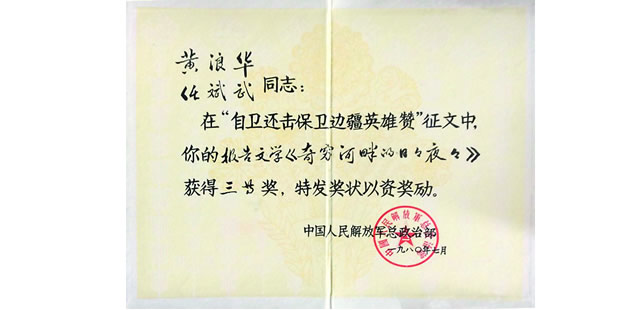

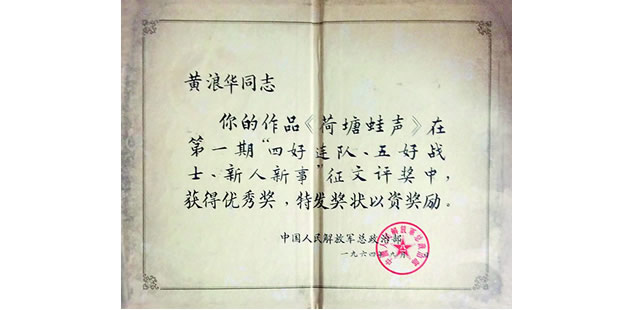

一次,九连进行夜间训练。当侦察尖兵摸到敌人暗堡跟前时,尖兵拍枪托向后面的战友联络,一下子被“敌人”识破了,结果“偷袭”失败。连长在讲评中指出,拍枪托怎能当联络信号呢?这声音太特殊了。你们心中没有敌人。他还指出,你们不会听听周围的鸟叫虫叫,学学这些鸣叫,不就容易迷惑敌人了吗?这一问问得太好了,一下子打开了我的思路,这不是一篇很好的军事散文题材吗?我连夜动笔写出了散文《荷塘蛙声》。它通过战士们在荷塘月色之夜学青蛙叫的小故事,表现了“打仗需要什么,战士就练什么”的大主题。这篇散文首先在《战士报》上发表,立即引起了许多部队的注意,掀起了学各种打仗本领的热潮。不久,总政治部在全军发起“四好连队、五好战士、新人新事”征文,我这篇散文被广州军区文化部推荐到总政治部征文办公室,发表在《解放军文艺》杂志1965年第5期上。它很快受到了好评,一个文艺评论家称它为“碎金片玉,溢彩流光”。当年就被人民文学出版社选入《新人新作选》一书。这是本汇集全国涌现的有较大影响的文学新人的代表作的集子。为此,《荷塘蛙声》获得了总政治部举办的第一期“四好连队、五好战士、新人新事”征文奖。1979年解放军文艺出版社编辑出版的《〈解放军文艺〉1951—1979小说选》一书中,还把它当作小小说入选该书。直到2002年解放军出版社编辑出版的《20世纪军事文学集锦——硝烟散去》一书中仍然收入我这篇散文。该书对这篇散文点评中,这样写道:“记侦察兵水乡训练,形神逼肖,情景如绘,在波澜壮阔的军旅生适中仿佛是一支别致的江南小夜曲。”

因为创作成绩突出,我被调入海南军区政治部宣传处,当了一名见习干事,让我有机会接触全岛部队。接着又把我下放到海岛部队去当班长和排长。在这期间,我光荣地加入了中国共产党,并先后在《羊城晚报》、《南方日报》、《战士报》、《广州日报》等副刊上发表了多篇短篇小说、报告文学和散文。这些作品都是利用业余时间创作出来的。

1965年11月,全国青年业余创作积极分子大会在北京召开。我当选为解放军代表一员,出席了这次大会。出席这次大会的有2000多人,絕大部分是来自工厂、农村、部队的业余作者。我那年25岁,是蜈蚑洲岛守备队的12班班长。把如此众多的拿起笔杆子的优秀青年体力劳动者召集在一起,总结交流经验,明确自己的历史使命,在人民共和国的历史上还是第一次。时任中共中央书记处书记彭真的讲话告诫我们:你们是工农兵的一员,你们在生治中不知不觉地得到了许多营养,而这些是许多专业作家不容易得到,或者要花很大工夫才能得到的。你们一定要把根子永远扎在工农兵群众之中,根深才能叶茂。我一直记住这一教导。

后来我又到海南军区直属炮团九连,当了整整三年的最基层的官——排长。与战士们一起摸爬滚打,让我对部队生活有了更深了解,这为我后来从事军事文学的编辑工作与创作,打下了坚实的基础。

1970年7月,我由海南军区直属炮团直接调入广州军区政治部创作组,成了一名真正的专业创作员。我前后在创作组两年的时间里,主要是完成了一部长篇小说的创作。这部长篇小说叫《牛田洋》,原为41军参谋陈定兴所创作。写的是41军当年在汕头牛田洋海滩围海造田,建设成部队著名的生产基地的故事。陈定兴写出了初稿,被人民文学出版社看中,把陈定兴叫到北京进行修改。1970年,上海人民出版社恢复工作,陈定兴便把《牛田洋》改投给该社。上海人民出版社很重视此稿,认为这支部队在深不可测的烂泥滩上筑起了几十里长的拦海大坝,在这围垦出来的盐碱地上当年就种出水稻并获得大丰收是奇迹。于是,专门派了两名编辑人员到广州军区政治部谈了对此稿修改意见,并建议组织一个创作班子进行集体修改。广州军区政治部决定这个创作班子由著名作家萧玉、陈定兴和我三人组成。于是,我们三人深入到牛田洋生产基地的部队补充生活,然后重新构思与创作。由陈定兴写第一稿,我写第二稿,最后由萧玉定稿。1972年2月,上海人民出版社终于出版了这部“文革”中出版的全国第一部长篇小说。虽然作者署名为“南哨”,没有我们的名字,但我们付出了辛劳也收获了喜悦。我在和萧玉、陈定兴的合作中,学到了许多长篇小说创作的经验。

1972年初,根据周恩来总理的建议,当时全军唯一的文艺刋物《解放军文艺》在全国首先复刊。3月,我被调入该刊任小说编辑组编辑,创作又成了业余,因为我的正业是编辑工作。

编务繁忙,我仍不忘自己创作,一方面是为了助业——帮助正业,通过自己创作,更好地理解作者写作的甘苦,探索写作的规律,提高自己编辑水平;另一方面也使自己不至于眼高手低。

我与“济南第一团”的战士作者张宪一合作,以济南第一团攻打济南为背景,写了在战争年代我军政治工作光荣传统的中篇小说《两个当过排长的士兵》。此稿由海峡文艺出版社出版。我也写过连队早操生活的短篇小说《队列》,此稿后来还收入解放军文艺出版社出版的《〈解放军文艺〉1951—1979小说选》一书。

这时,我的老父亲正好来京探亲。他是一名华侨拳师,曾在马来西亚马六甲任过客属公会的武术教练。他本身就有很多的传奇故事。我下班后,就让他像我小时候那样给我讲“古”,而且主要讲他自己的“古”。他在北京先后待了6年,我几乎天天都听他讲自己的“古”。讲的范围很广,从他的师父如何教他练武以及他练的岳家拳的特点,到他在南洋各种遭遇和马来人的风俗习惯……无所不谈。于是,我就以我父亲为模特儿,写了一个拳师因为反对家乡地主压迫,不得不远走南洋,尔后又因反抗英国橡胶园主的镇压,又不得不逃回祖国的故事。这部13万字的中长篇小说《飘泊南洋》,被人民文学出版社看中,于1983年正式出版,一版发行量达十多万册。著名作家孟伟哉认为这是一部“有特色的作品”,又说,“任何一部作品必须有自己的特色方能给人留下印象。”这部中长篇小说,还于2011年12月1日至2012年2月15日在印尼的华文报《星洲日报》上全文连载。

1985年,我到云南西双版纳办创作学习班,听昆明军区的同志说,西双版纳是中国橡胶事业的发源地之一,中国的第一代橡胶树就是在西双版纳种出来的。目前西双版纳的农场中,就有从泰国回来的中国第一代橡胶人。这又是一个涉及华侨的好题材,因此引起了我强烈的兴趣。第二年,我利用出版社给编辑安排的创作假,专程到云南景洪的橡胶园深入生活,与割胶工人同吃同住同劳动,了解了他们许多第一代橡胶人的事迹。他们为了打破帝国主义对橡胶这一战略物资的封锁,不惜冒着生命危险,偷运橡胶种苗回西双版纳,并在西双版纳种出第一代橡胶树。华侨爱国爱乡的精神使我感动不已。根据我在南洋与海南岛热带丛林生活的积累和到云南热带植物园的采访,我决定写一部富有知识性的热带丛林生活的作品。花了一年时间,我写出了13万多字的中长篇小说《南洋丛林历险记》。它讲述三个华侨青年男女,不惧千难万险,战胜热带丛林的自然险恶,与英国缉私队、强盗的追捕周旋,终于把橡胶籽偷运回了祖国的故事。这部著作被全国唯一为农民服务的出版社——中原农民出版社相中,于1987年正式出版。《百花洲》杂志2010年增刊号上还转载了这部作品。

1983年,我被中国作家协会吸收为中国作家协会会员,终于圆了我当年一直追求的作家梦。

我这两部中长篇小说出版,引起了许多海外华文作家与评论家的注意。1989年3月,新加坡著名的女作家孙爱玲到中国,先后采访了秦牧、陈残云、白刃、杜埃和我等多名归侨作家,随后写出了大部头的《论归侨作家小说》一书。书中对当时归侨作家已出版的12部中、长篇小说进行了全面的评论。其中就包括我的《飘泊南洋》和《南洋丛林历险记》。她说:“黄浪华的这两个中篇小说同是说胶林的故事,两者具有以下共同的特色:传奇的色彩,客家乡土特色,异国的情调和富知识性。”这可谓是一语中的。

1985年10月,我出任解放军文艺出版社副社长。1989年被授予上校军衔。以后因工作需要,我调入中国侨联,任中国华侨出版社社长、《海内与海外》杂志社社长兼总编辑。